|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

| ここ数回、フランス文芸系ときて、つづいて独文系、はてさて次回は──かねてから心づもりの中国文学系の粋筆といこう。 なぜか読みも(正しくは、読めも)しないのに、中学生のころから『金瓶梅』とか『肉蒲団』といった、好色系中国文学のタイトルだけは知っていた。 兄が中国古典文学全集を毎月、本屋さんに届けさせていたのを兄のいないときに手にしたのか、自転車で廻りまわった下町の古本屋さんの棚から、その手の本を引き抜いてパラパラとめくった成果か。 とはいえ、好色物とはいえ、中国文芸はどうもなじみにくい。登場人物の、あのムツカシイ漢字名だけでなんか、閉口してしまうのです。 |

|

|

|

|

| だから粋筆系といっても、中国文学系はほとんどご縁がなかった。ま、駒田信二の、江戸川柳や小咄などをまじえての中国艶笑譚などは少々楽しみました(駒田信二の文章は読みやすく、艶があり、かなりキワドイ魅力があります)が。 というわけで、戦後の「苦楽」をはじめ、文藝春秋『漫画讀本』など雑誌コラムの粋筆系の執筆陣の中に「奥野信太郎」の名はよく見るものの、この、名物教授の随筆集をきちんと読んでみよう、という気にはならなかった。 ただ、東京に関わる随筆集は目にとまれば買っていた時期があったので、この著者の『随筆 東京』と題された仙花紙本(昭和26年・東和社刊)は、ずっと書棚の隅には収まっていた。 とはいうものの、もちろん積ん読の1冊。なんか、手描きのタイトルやカバーの絵が好みじゃなかった。 それに、タイトルは『随筆 東京』とあるものの、粗悪な用紙の本文をパラパラとめくると、後半の4分の1ほどは「東京」ならぬ「中国」の話ではないですか。 「東京」だけで1巻にまとめたものではなく、あちこちで書いた短文を「中国もの」も含めて本にしてしまったような、安易な本づくりでは、という“邪推”もあって、なんとはなしに軽視していたようである。 |

|

ところが、しばらく前(といってもすでに10年ほどたつが)から、少しは気合いを入れて、東京本を読みだしたころ、この『随筆 東京』にも接した。 食わず嫌いでした、というより無知でした。 山の手生まれの中国文学者・奥野信太郎という人が、こんなにも東京の下町と深くかかわっていたとは……。そして、その町々には必ず、人の面影や、女人の香りがただよっている。 しかも、その粋筆は、いわゆる好色ものというレベルではなく、性的ではあっても、もっと切実な、なにか“真実”のようなものを感じさせる。 奥野信太郎を読まねば、いや読みたい、と、あらためて思いはじめた。そういう気分になると、本というものは、目に入ってくるものなのです。 |

| もともと、この連載で取り上げている戦後の粋筆系の著者の本は、今日、古書店や古書展でも、あそこにもある、ここにもある、という類の本ではない。 皆が競って買ってしまうから、なかなかお目にかからない──というのとは逆で、世の人が、見向きをしなくなってしまったために、処分寸前の雑本あつかいで、均一ワゴンやガレージセールで寂しげに謙虚に本の背を曝しているのです。 その、玉石混淆本(どれが玉でどれが石かは、あくまでぼくにとってですが)の中から粋筆系の著者の本が(ほら、ここに私の本がありますよ!)とシグナルを発してくれるのだ。 |

| というわけで、論創社からの「奥野信太郎随筆選」のシリーズも、いつのまにか手元に集まっていた。『中庭の食事』(昭和57年刊)、『居酒屋にて』『女へんの話』(昭和58年刊)、『寝そべりの記』『東京暮色』(昭和59年刊)などがそれ。 須田正一編による奥野の生前刊行物未収録の文章を集めた、このシリーズを知る人なら、(あれ、全6巻のうちのもう1冊、『故都芳艸』が欠けているではないか)と思われるでしょうが、まさに、その通り。目についた、そのとき、そのときに入手しているので、中国に関わるこの巻は欠けたまま今日に至っているのです。インターネットでさがさなくても、そのうち神保町あたりで出合うでしょう。 |

|

| 駒井哲郎のシブイ銅版画によるカバー装、「現代 知性全集」の(7)『奥野信太郎集』(昭和33年・日本書房刊)も、いつ、どこで、どのような気分で手に入れたか、まったく覚えていない。カバーの袖を見ると¥350のプライスが貼ってある。安いなぁ。安すぎる。ありがたいけど。 |

|

|

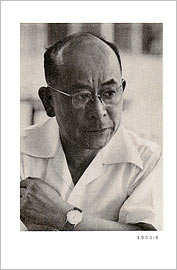

| しかも、この本、扉が武者小路実篤の画、口絵には、ぼくにも見おぼえのある、(粋人らしくもない、いや、これが本物の粋人の顔?)ちょっと神経質な、冷たい眼光の著者の、当時の近影が。 と、まあ、そのときどきに入手した、奥野信太郎本なので、いつものことながら、この人ならば、この全集、選集、という本が手元にない。 福武書店から『奥野信太郎随筆全集』(別巻含めて全7巻)が刊行されていることは知っているものの、いまのところ入手していない。 手元にある本で、存分に奥野ワールドを楽しもうと思っている。 ま、粋筆系といえば、冒頭、駒田信二の『好色の戒め』とともに書影のみ揚げた奥野の『中国艶ばなし』、そして、さきの論創社の『女へんの話』と、これは絶対にはずせない1冊『女妖啼笑 はるかな女たち』(平成14年・講談社文芸文庫刊)をしっかり読むことにする。 ところで、この連載を続けているあいだじゅう、ずっと脇に置いてある二人の著者の本がある。いずれも複数冊。その著者とは、一人は戸板康二、もう一人は大村彦次郎。お二人とも、戦後の粋人粋筆系の文人をナマで知る人であり、その記録はとても貴重である。 もちろん、奥野信太郎に関する話も、あれこれ出てくる。 これまで、このお二人の著作から引用するのは、あまりにも安易な気がして、ノドから手がでるほど面白いネタであったり、貴重な記録であっても、それを紹介するのは控えてきたのだが、今回はその禁を破ってみよう。 と、いっても、これは、ほんの一端。 まずは戸板康二『あの人この人 昭和人物誌』(平成5年・文藝春秋刊)。 ここでは、徳川夢声、岩田豊雄(獅子文六)、川口松太郎、渋沢秀雄、辰野隆、安藤鶴夫ら34人の戸板好みの人物が語られるが、「奥野信太郎の探求」と題する一文もある。 |

|

うーむ、論創社の随筆シリーズに関わる記述がある。編者の須田正一のことであり、ぼくの知らなかった記録だ。 論創社から、今まで単行本に収められずにいたエ ッセイが「中庭の食事」以下五冊、刊行されてい る。(中略) 須田正一という名の編者が原稿を揃えたとあるが 、じつはこの名前は、奥野さんの「柘榴の庭」に 出て来たのを借りたので、遺稿を丹念に集めた諫 武保夫さんの仮の筆名なのである。 そういう熱烈な、学外の弟子と思われる人が非 常に多いのが、また奥野さんの特色でもある。 |

| オヤッ、ここに、こんな人の名が……。 男を楽しませる女性の職場をいろいろ見て歩くのだが、「万婦みんな小町」という 態度で、誰にでも接したと、毎月奥野さんについて歩いた当時のO青年が回想す る。 とあり、その「O青年」だが、誰あろう、やがて講談社の幹部になった大村彦次郎君である。 と、これから引用しようと思っていた著者・大村さん(しょっちゅう酒席を一緒にさせていただくので「さん」と呼ばせていただきます)の若き日のスナップが紹介されている。 で、その大村さんの著書にも、当然、奥野信太郎のことは、あちこちに出てくる。 その中で、粋人としてふるまい、また世の中からもそう遇せられて満足気でもあったような奥野信太郎の、別の顔にふれた印象的な一文がある。『東京の文人たち』(平成21年・ちくま文庫刊)から引用します。 |

| 奥野は世間では物分りのいい粋人で通ってい たが、その内面は好悪のはげしい、潔癖感の持 主だった。野暮や押しつけがましい相手を軽蔑 し、蔭で嘲笑した。座談の名手でもあったから 、テレビや雑誌のタレントとしても引っ張り凧 の活躍となった。 なるほどなぁ、この、粋人の典型のような中国文学者、もともとが下町っ子ではなく、山の手のエリートの家系の生まれ。しかも、親からの株や土地を売っ払って遊興生活に耽溺するという、ほとんど奥野が信奉した、あの永井荷風的ランティエ生活。 若いころからの身銭を切っての遊興によって下々の情には通じるものの、その内面は、いつまでも白面の貴族だったのでしょうか。 |

|

| いや、寄り道がすぎました。奥野の『女妖啼笑』を手に取ろう。これは全篇、奥野の「ヴィタ・セクシュアリス」といっていい。 |

|

とはいえ、所々に、中国文学者の感覚が批評性となる。その中に、これまで、あたりまえの言葉として、この連載でも安易に用いてきた「好色」についてのツブヤキ的一文がある。 ぼくは生れて眼に麗色をみることを、ことのほ か喜ぶ癖をもっている。通俗には好色のことばを あてはめて呼ぶかもしれないが、この語感にはあ きたらないものがある。だから自分ではひそかに 愛婉(あいえん)癖もしくは愛芳癖そしてときと しては愛媚(あいび)癖という呼びかたをしてい る。(中略) 好色はその語簡なるままに、またその意も短か いことを感じさせるからである。好は愛の深きに は及ばないし、色は婉といい、芳といい、媚とい うの趣多きに比べるべくもない。 |

| と、世にはびこる「好色」という言葉に、一矢を報いているが、奥野先生には申し訳ないけど、この連載では、いままでどおり「好色」を多用することになると思う。 さて、肝心の「わが性の生涯」。 ある新聞社の社長の娘、廬ちゃんとの思い出。モノはぼくも子供のころ駄菓子屋で買って遊んだ“うつし画”だ。 奥野少年はうつし画をもって廬ちゃんの人目につかぬ納戸の中で遊ぶ。手の甲に貼って水か唾でぬらしてはがすと、インスタント刺青のように絵模様がうつる。そうやって“うつし画”遊びをしていると──、彼女は 「ねぇ、刺青って手の甲にじゃなくて、みえないところにするのよね」 かの女のこういうことばに応じて、すぐぼくは、 「じゃあこれで刺青のまねをしてあげようか」 「ええ、ここがいいわ」 といって、かの女はいきなり自分の裾をまくりあげて、腿をにゅっとぼくの前に 出したのである。 ぼくは服を少しひろげさせて、内腿の奥深く、ゆっくりと“うつし画”を何枚か 唾でぺたぺた貼りつけていった。 「そっとはがしてごらん、ほらほら、きれいにうつっている」 ぼくがこういうのにしたがって、かの女はしずかに紙をはがしていった。画があ ざやかに白い皮膚の上にうつっているのをみて、眼をまるく輝やかせながら、きゃ っきゃっ声たててうち興じるかの女であった。 そのときぼくはいつまでもいつまでも股の奥に凝然たる視線を吸いつけられてい た。そこにはまたかすかに大人のしるしがほのみえていたのであった。 奥野は学友たちと水郷・潮来に一泊旅行する。そして、そこで船頭をつとめていた「はちきれるような肉体の」娘を、なんと、母の許しを得て自分の家の女中にしてしまう。もちろん、その下心と秘めごとは、すぐに母の知るところとなり、潮来娘は親元に帰されることになるのだが、奥野は一計を案じ、その娘を囲うことにする。学生の身分で! ところは、下谷・七軒町、新しくできたアパート(当時のいいかたとしては西洋長屋)。 ところが── それはある朝、ふと西洋長屋にたちよったとき偶然にもかの女がほかの男と同寝 しているのを目撃してしまったのである。 男は藍染橋の金物屋の番頭である。かれはぼくのすがたを認めると、密着してい た女の体から離れ、ずるずるっと半身畳の上に辷りおちるようにして、いかにも苦 しそうな表情をしたまま、じっと眼をつぶっていた。 そして、この文章は、こう結ばれる。 さてこれに少しも懲りることなく、幾度かこれに似た愚をくりかえしたわが人生で あるといったならば、人はあるいは憫笑するであろうか。(「潮来竹枝」) その奥野信太郎の死のてんまつ。「O君」、大村彦次郎さんによる『文壇うたかた物語』(平成19年・ちくま文庫刊)から引用。 昭和四十三年一月十五日朝、奥野さんは東京葛飾区の教育委員会の委嘱で、成人 式の講演会に出かけた。午後三時頃、車で会場を出、上野の喫茶店に立ち寄ったと ころまではわかっているが、そのあとの消息は不明になった。夜の十一時頃、奥野 さんは浅草の国際劇場の前でタクシーに乗り込んで、世田谷の自宅に行ってくれと いったが、途中で気分がわるくなり、両国の病院へかつぎ込まれ、絶命した。持病 の心臓発作だった。 |

|

(次回の更新は7月15日の予定です。)

|

| 全368ページ、挿画満載の『「絵のある」岩波文庫への招待』(2011年2月刊)は現在四刷となりました。ご愛読ありがとうございます。 |

|

| ●わざわざ竹に似せたりして● |

| またまたドラゴンさまのご登場だぁい。もちろん中国物。手にするとズシリと重く、材に艶がある。 これが黒壇かなんかだったらトンデモない値段だろうけれど、多分、クリかなんかだろうな。もちろん、クリ材でもOKです。日本で買ったら、どれくらいすることか。 クリは、たしか学名、カスタネア・クレナータ。例のカスタネットを作る材ですよね。 その堅い材を使って、龍の顔や軸に細かな芸をほどこしている。顔は妙に愛敬があるし(長寿の翁をイメージしたが)、軸は、わざわざ節をつくって竹材のように見せかけている。 ステッキ文化では、日本は中国の足元にも及びません。ま、大人と小人といったレベル。日本はほとんどが介護用ですからね。これは「必要品」ではあっても、遊び心のものではありません。 |

|

|

|

|

| |

© Copyright Geijutsu Shinbunsha.All rights reserved.