その⑪ 雪岱の随筆は、読んでいて

うっとりと、朗読してもらいたくなる

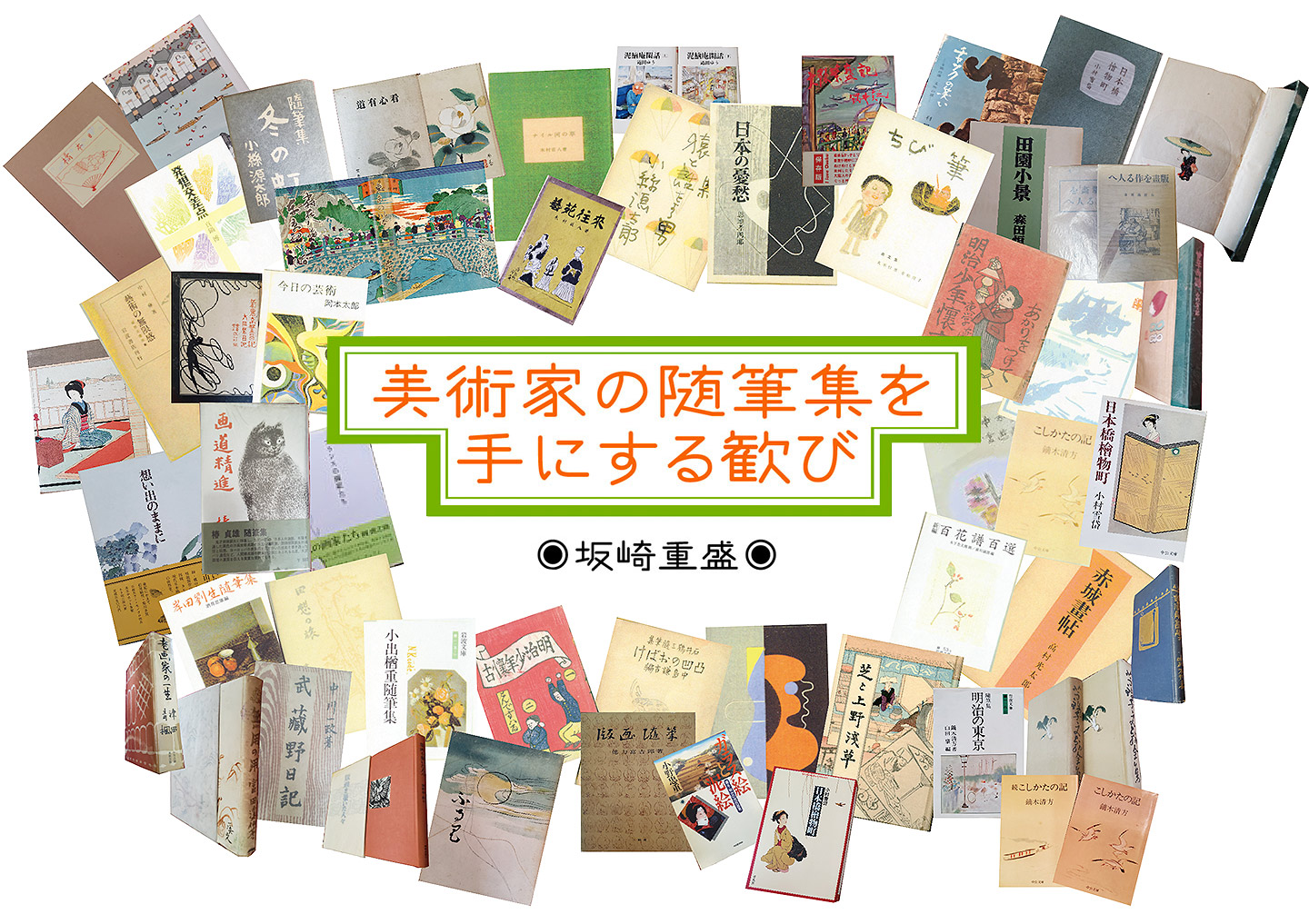

小村雪岱の随筆といえば、これまで何度か繰りかえし記しているように昭和十七年、高見澤木版社から出版された『日本橋檜物町』ただ一冊のみ。あれだけの人気挿画家、装丁家で、また舞台装置家として高い評価を得ていたのだから、作家や役者たちと多くの交流もあったと思われるのに、それらに関わる文章は意外と思えるほど少ない。

中公文庫に収録された『日本橋檜物町』(一九九〇年刊)で200頁足らず、本文、目次も含めて178頁。目次をざっと眺めると「入谷・龍泉寺」「木場」「日本橋檜物町」といった雪岱の育った明治の下町の情景を回想した文、そして、これはよく引用されることとなる雪岱の挿画のモデル、理想の女性像関連として「阿修羅王に似た女」「挿絵のモデル」「夢の中の美登利」「女を乗せた船」など。

|

|

「小村雪岱遺影」(平凡社ライブラリ・小村雪岱『日本橋檜物町』より)。同ページに「花柳章太郎、泉鏡花、小村雪岱」のスナップ写真も掲載されていて貴重。 |

||||

また、当然のことながら師・泉鏡花についての「泉鏡花先生のこと」「泉鏡花先生と唐李長吉」、また挿画界の先達にあたる鏑木清方や作家にしてパトロン的な存在でもあった水上瀧太郎(阿部章蔵)やその周辺の人々の回想記、『註文帳画譜』「水上瀧太郎の思い出」。

そして雪岱の挿画、装丁と並んで力を尽くした舞台装置に関わる「舞台装置の話」「舞台装置家の立場から」「歌右衛門氏のこと」「大阪の商家」「春琴抄のセット」「映画片々語」といった見出しなどが目に入る。そして、それらの随筆のほとんどが10頁足らずの分量。

雪岱という人、随筆として書きとどめておく“ネタ”は、それこそ山ほど持っていたはずだし、また多くの画家、挿画家がそうであったように、文章に対するセンスも愛着もあったと思われるのに、この雪岱の残された随筆は、あまりに少ないといっていいだろう。(なぜ、もっと多くの文章を、玉石あってもいい、彼の生きた時代や文壇、作家、また挿画界の記録として書き残しておいてくれなかったのか)といった少々、恨みがましい気持ちにもなる。

|

|

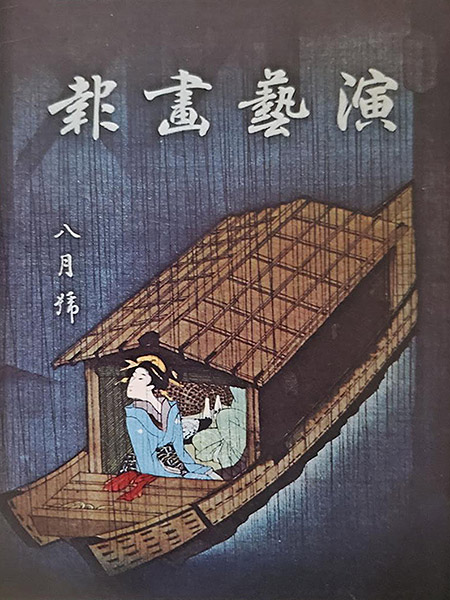

「演藝畫報」昭和6年8月号表紙 |

||||

「雪岱の随筆はなぜ、かくも少ないのか?」「雪岱はなぜ、自らの文の筆を自制し抑え込んでしまったのか?」──これは、ぼくなりに憶測したことでもあり、すでにチラッと記したことでもあるが、雪岱の才能の発見者であり、それ以前に、憧憬限りない泉鏡花という存在があったためではないのだろうか。彫琢の美文に命を削るような作家・泉鏡花に認められ、鏡花の作品『日本橋』の、あの装丁により一躍、世に認められた雪岱としては、鏡花の手前、そうそう気軽に文章の筆をとることなどできなかったのではないか。

逆にいえば、そうだとしたら、書き残された雪岱の随筆は、どれも一層、貴重である。たとえていえば、分厚い地層からしみ出し、湧き出た、細く清い泉といえる。

その雪岱の随筆──挿画の理想のモデルに関しての文は雪岱世界を語るときは必ずといっていいくらい、引用紹介されてきたし、ぼくもすでに「おせん」「お傳地獄」の挿し絵等を語ったときに、雪岱の文章によってきたのだが、ここでは、彼が書きとめた明治の東京の情景について見てゆきたい。

地域でいえば、ぼくも同じく東京下町育ち、また中学生のころから、なぜか過去の東京の情緒情景に関心を抱いてきた人間のはずなのだが、雪岱の文に接すると、まるで別世界、オーバーに言ってしまえば、たとえば、異国の、かつてのパリの雪景色、あるいは霧にかすむロンドンの街角を見る心地さえしてくる。

もちろん、地名や登場する文芸作品や、その主人公の名など、親しいものではあるのだが、雪岱随筆で描かれた、明治の東京下町の様子、家々のたたずまい、路地の光景、そしてそれら全体から生まれ出る雰囲気、空気感が今日の東京下町とはまったく別世界で、まるで演出された舞台や映画の一場面を見ているような気持ちにさせられるのだ。

|

|

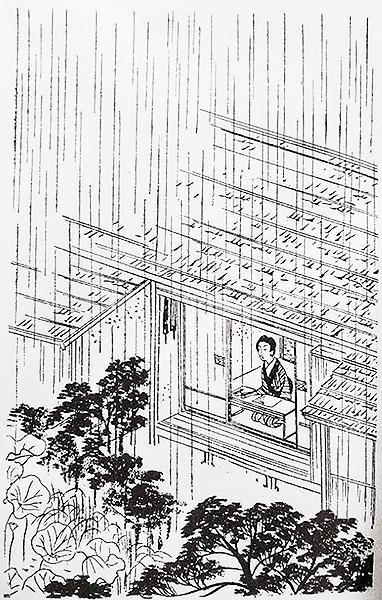

邦枝完二作「樋口一葉」(「婦女界」昭和8年~9年6月)より(部分)。真田幸治『小村雪岱挿繪集』(幻戯書房刊)。雪岱ファンはもとより、雪岱研究のための新たな扉を開いた一冊。2018年刊) |

||||

実際に、その文章を見てみよう。本文、巻頭の「入谷・龍泉寺」。書き出しから

|

清元「 |

||||

1行目からの「清元」の歌詞、「三千歳」「直次郎」の名は、邦楽や芝居に親しむ人なら自明だろうが、今日の一般人、いや、並みの読書人にでも通じるだろうか。もちろん、雪岱は、当然、理解されるものとして文章にしている。

これは、あの河内山宗俊を主人公とした河竹黙阿弥の最高傑作とされる「

「なのである」などと、さも、知ったよう書いてしまったが、ぼくは歌舞伎の「雪暮夜入谷畦道」の段を実際に見ていないし、端唄や俗曲はまだしも、邦楽に親しむ機会がなかったので、この清元で唄われる三千歳、直次郎、また上野の山の鐘や入谷村の世界も知るよしもなく、調べて、(なるほど、河内山宗俊のあの、宗俊の「ばかめえ!」の啖呵で溜飲を下げる「天衣粉──」か)と、遅ればせながら理解できたほど。

さらに、(吉原の三千歳に関連して)雪岱に「この廓の寮というものでありましょう」と問われても、困ってしまう。というか、江戸時代文化史研究所家でもなければ時代考証家でもない、われわれ現代人にとって、廓のあらましくらいまでならまだしも、その「寮」となると、関心を抱くことすらないだろうから。

|

|

令和2年12月国立劇場での「天衣粉上野初花」ポスター |

||||

これは一例だが、雪岱が心にとめ、回想し、書きのこす文章には、すでに記したように、われわれにとって、まさに異国の情景を思い浮かべなければならないようなことが少なくない。(くりかえすが、だからこそ貴重な記録といえる。

先の文のつづき

|

私は子供のとき根岸で育ち、途中他所へ移り、中年にまた根岸へ住まいました。 その頃は丁度、故村沢源之助の宮戸座時代で、一つ狂言を二、三度ずつも観に通っていた時分の事で、その行きかえりに、入谷・龍泉寺辺は随分よく歩きました。 |

||||

|

|

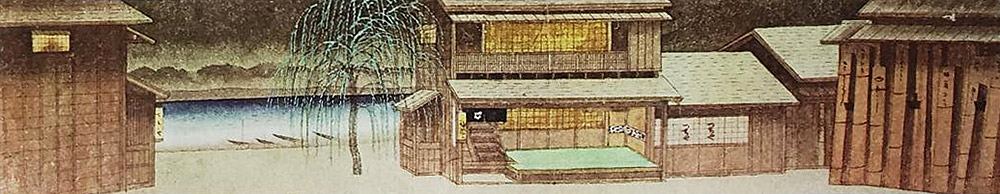

雪岱による舞台装置画 岡本綺堂作「東京の昔話」。歌舞伎座(昭和7年)

|

||||

しかし、この文章の末尾に近く、人物、それも女性の登場するとても印象的なエピソードがつづられる。

町内の

|

前の狭い空地に井戸があります。私は門口から、何度も声をかけましたが、返事がありませんので、入口の腰障子を開けましたところ、ただの一間しかない家ですから、眼の前に、その家の十六、七の姉娘と十四、五の妹娘が、貧亡徳利に、枝もたわわに咲ききった桜の枝をさして、畳の真ん中に置き、戯れた匂いでもかいでいたのでしょう、二人共、花の中へ顔を埋めていましたが、驚いて、こちらを向きました。私も驚きましたが、美しいと思いました。その後、その人々は如何にしていましょうか。

|

||||

このあと雪岱は、町の中で聞く「

|

屋根は低く、家は小さく、町の物音は石臼のようにまとまって、そしてかすかに空へ消え、貸座敷の高調子は、つつぬけに空に響いて、蝶が遥かに虚空を飛ぶのを見まして気が遠くなった事もあります。

|

||||

|

|

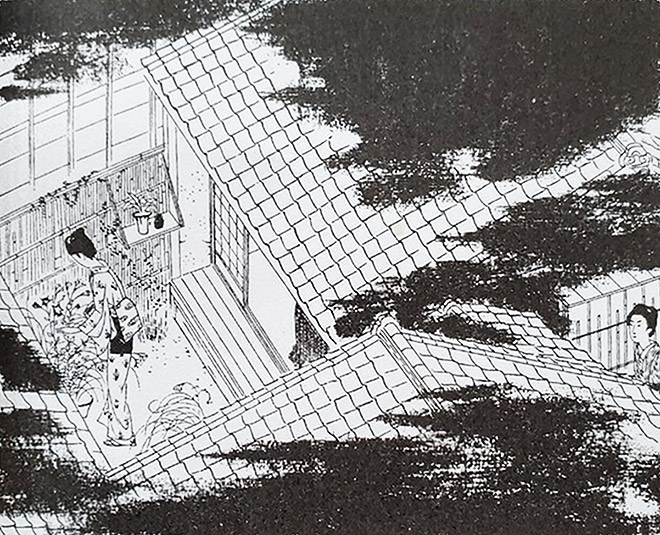

邦枝完二「樋口一葉」のうちの雪岱による挿画。縁の前、狭い庭ながら、小さな鉢植やハギやキキョウ?の姿が。幸田真治『小村雪岱挿繪集』より

|

||||

「木場」という一文もいい。

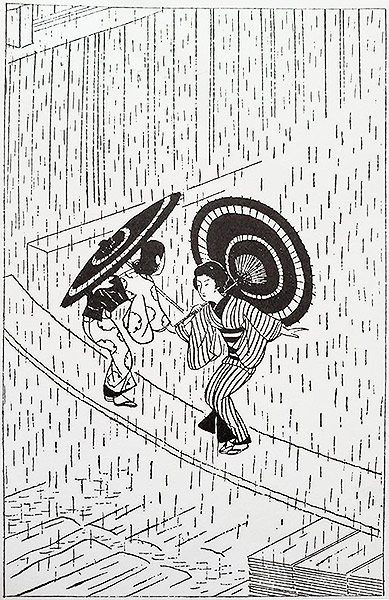

「木場は東京のうちで私の最も好きな景色の一つであります」から始まるこの文章は、文庫本で、たった3頁弱の短い随筆。関東大震災の前と後の木場風景の思い出を記したものだが、この文の最後にも心に残る1シーンがつづられる。

|

岸の石垣の上から船への細い歩み板が渡してあります。折柄降り出した糸のような春雨の中を、材木問屋の娘さんでもありましょうか、一人は島田、一人は断髪の年頃の女が、お互いの蛇の目の傘を肩にして、その細い板をしなわせながら、丁度玉乗りの女のような格好で笑いながら遊んでおりました。妙齢の娘さんのその様子がいかにも木場の娘らしく見えました。

|

||||

空想で美しいまぼろしを視る人は、現実にそれと出会うのか。

|

|

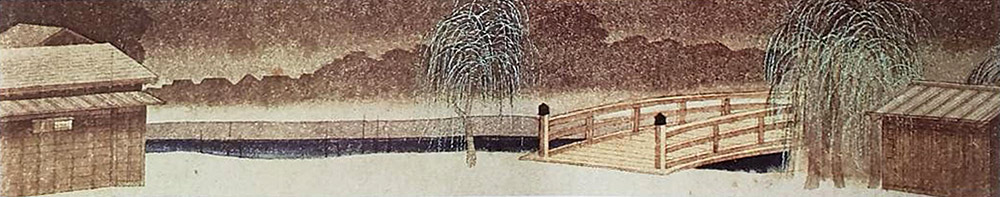

「木場」(「改造」昭和15年4月号掲載)に自らの挿画。まるで舞台の一景のような情景。幸田真治『小村雪岱随筆集』より

|

||||

雪岱随筆、それも懐旧の東京下町に関わる文章をもう少し読みすすめたい。

「日本橋檜物町」。随筆集のタイトルとなった一文だが、、これも3頁にも満たない。粋というのでしょうか、明治の人の随筆には、柴田宵曲の文とか川上澄生の随筆とか、このような形のものが少なくない。江戸小唄の

それはともかく、雪岱の「日本橋檜物町」。

私は明治四十二、三年の頃まで、日本橋檜物町二十五番地で育ちました。丁度、泉鏡花先生の名作『日本橋』にかかれました時代のことで、その頃のあの辺は、誠に何とはなしに人情のある土地でありました。 |

||||

雪岱の棲む家の、共同の水道栓のまわりには「芸者屋、役人、お妾さん、染物屋、町内の |

||||

|

|

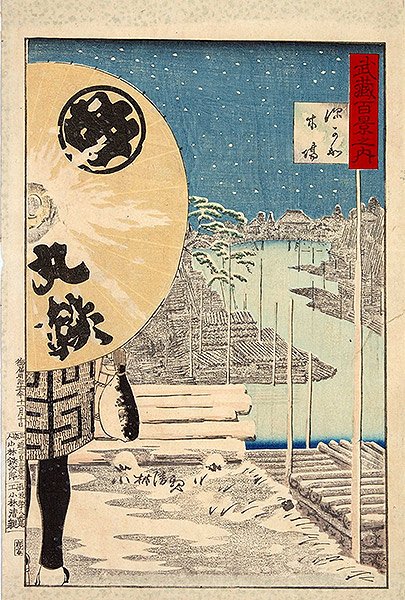

明治の東京風景を数多く描き残してくれた小林清親「東都百景之内(深かわ木場)」

|

||||

つづく、文が、この頭の、「近所でも評判の美しい」女房の話──となるのだが。

さて、それは次回に。

と、こちらも高座の講釈師めく。