その⑨ 雪岱と鈴木春信という安易な連想

|

|

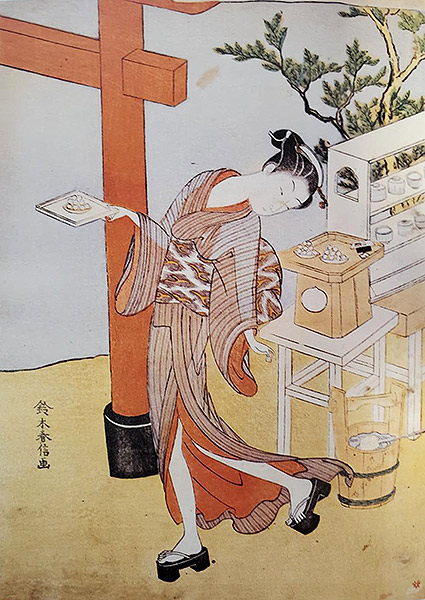

鈴木春信による「谷中・笠森稲荷」境内にあった水茶屋の看板娘と、団扇を売る若衆。 |

||||

前回の、中公文庫の小村雪岱『日本橋檜物町』のカバー、おせんの表紙と裏表紙の絵柄についてふれた。

ともすれば、文庫本のカバー装画など、じっくり見たりすることはなく、見すごすしてしまうものなのだろうが、この文庫本、『日本橋檜物町』は、ぼくに謎を問いかけてきた。

カバー表、著者、タイトルと共に添えられた装画「おせん」は屏風の内側から、顔と着物姿の衿元を出している。これに対し、裏表紙の「おせん」は、屏風の陰に立つ姿は同じだが、なんと見える胸元まで裸ではないか(前回掲載の図版参照)。

表と裏、「おせん」の姿勢、仕草に、わずかであっても、時間の経過がうかがえることは前回も記した。屏風の裏の“出来事”は、一部が露わ、一部が隠されることによって、見る側の想像力がかきたてられる。

文庫本のカバーに用いれられた装画二点、なんということもないようなデザイン処理ともいえるかもしれないが、この、雪岱「おせん」の表、裏の挑発はかなり

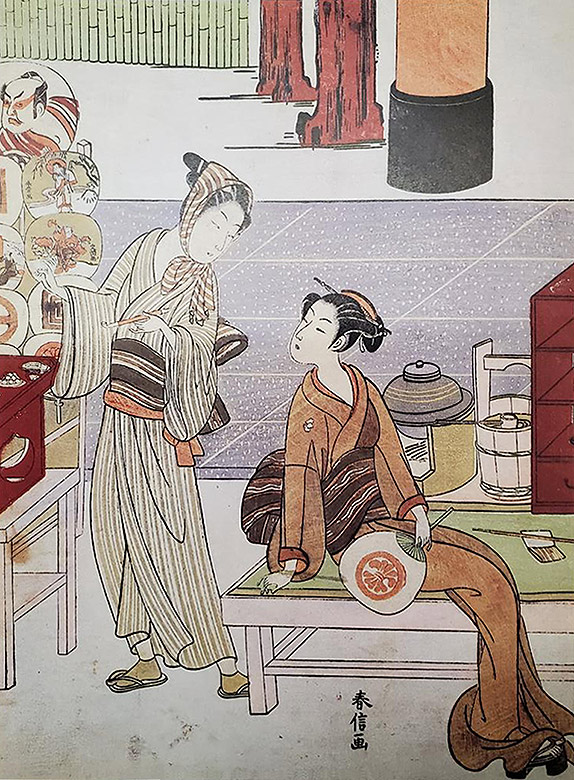

ずっと以前から、小説等に添えられたさしえ、挿画に興味があったので、雑誌の特集になどなっていると、入手してきた。そのうちの一冊、表紙の雪岱の挿画が印象的な『芸術生活』特別増大号「さしえの黄金時代」を久しぶりに手にした。発行は昭和四十九(一九七四)年八月。そうか、もう、ほぼ半世紀前に買い求めた雑誌だったのか。

|

|

「芸術生活」1974年8月の『さしえの黄金時代』と特別増大号。印象的な表紙作品は雪岱の「浪人倶楽部」(村松梢風原作・昭和10年~11年)より。 |

||||

この特集で雪岱に関してはカラー4頁、モノクロ図版8頁があてられている。そして、これに添えられた解説、というかエッセイの執筆者が草森紳一。タイトルが「私の描く人物には個性がありません──小村雪岱の意匠術」。

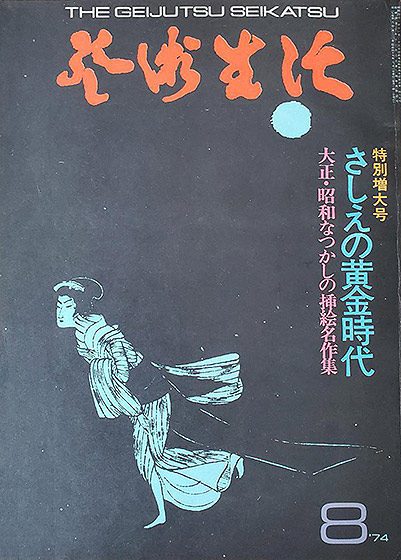

この一文には、四点の雪岱の挿画が配されている。すべて邦枝完二作「おせん」の挿絵から。そのうちの一点に目がゆく。またもや屏風と「おせん」の絵柄。しかも物語はやはり屏風の陰、内側にありそうだ。「おせん」の姿態は、のぞき込むように前かがみ。その視線の先に何があるのかは、屏風に隠れて(「おせん」の物語、邦枝完二の文章を読まなければ)わからない。ただ、この雪岱図版下のネームでは「菊之丞の枕許」とある。しかし、菊之丞の姿も枕許も屏風にさえぎられて見ることはできない。

|

|

愛しい幼なじみの菊之丞の死の床をのぞき込む「おせん」。ただし、菊之丞の様子は屏風の陰に隠れて見えない。屏風を巧みに挿画の装置とした。 |

||||

この挿画は、いまは超人気の役者となった菊之丞とおせんが、幼き日のおままごとで、夫婦ごっこをした、その突然の菊之丞の臨終の床。かけつけたおせんが枕辺の愛しの菊之丞の顔をのぞき込むシーン。

それはさておき、この『芸術生活』のさしえ特集、草森紳一による一文のタイトル、

「私の描く人物には個性がありません」

は、雪岱の唯一の随筆集『日本橋檜物町』のうち「挿絵のモデル」の一文に見える。雪岱の独白のような言葉である。

草森紳一は、この言葉を掬いとって、雪岱によせるエッセイのタイトルとした。

ここまで、他人行儀に「草森紳一」としてきたが、ぼくにとっては、物書きとしての、その文才、発想に畏怖しつつも、浅草や門前仲町の居酒屋で親しく杯を酌みかわす、よき先輩「草森さん」、かげでは「紳ちゃん」であった。

この「アートアクセス」を運営する芸術新聞社の相澤正夫氏と草森さんとは、それこそ浅からぬご縁があるが、そのことは別の機会。さて、草森さんの雪岱への文章を懐かしく読んでみたい。今回は、ゆっくり、ゆったりクッションの背もたれに寄りかかりながら。当然、執筆のための筆(鉛筆だけど)は置く。もちろん原稿は中断だ。

草森さんの、この雪岱挿画考、これまで何度か読んでいる。文章は読んでも、しばらくすると洗い流されたように忘れる。いや、忘れるというより、たいていの場合、きちんと“読めてない”のだ。自分の関心を刺激する部分だけでも読み、あとはただ字ヅラを通過している。

今回の草森文を読んで、あらためて、草森さんが雪岱に関心を持ったきっかけを知った。挿画家雪岱を「鏡花になんらかの影響をあたえた唐の詩人李賀とのかかわりを書きしるしている人であった」という。

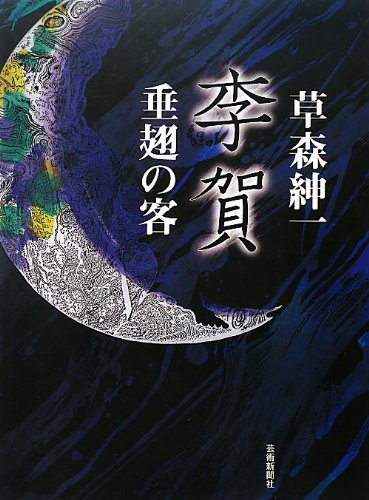

この雪岱の文は『日本橋檜物町』の中の、「泉鏡花先生と唐李長吉」と題する。つまり草森さんは、唐の詩人、李長吉との関連で小村雪岱を強く意識したようだ。こんな重要なことを忘れていたのだ。ちなみに李賀に関しては、草森さんが二〇〇八年三月、永代橋脇のマンションの一室で一人、突然死のように亡くなってから五年後。他ならぬ、この芸術新聞社から『李賀:垂翅の客』として出版される。ライフワークにふさわしい本文六五六頁という大部の著作である。

|

|

泉鏡花を信奉した雪岱に「泉鏡花先生と唐李長吉」と題する一文がある。李長吉とはもちろん唐の詩人・李賀のこと。草森紳一のメインテーマだった李賀に関して大著『李賀・垂翅の客』がある(2008年・芸術新聞社刊)

|

||||

雪岱の文は、この文のすぐあとにまとめてふれるとして草森さんの文章の中でとくに印象に残る一節は

|

雪岱は、当時の画集が見なそうであったように名文家で、 『日本橋檜物町』などは、 随所に彼の視覚的な目が光っている。(傍点筆者) |

||||

|

「真黄色に咲いた菜の花の根元に蜆の貝殻があったり。 麦畑に赤いメリンスの小裂が落ちていたりして面白い。」 |

||||

|

言ってみれば俳句の目とも言えるが、この気づかぬものを 気づいて見せる目は、挿絵でも、随所に光る。 |

||||

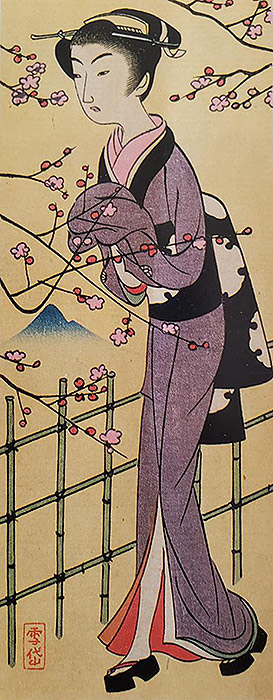

草森さんは、この「芸術生活」の号の雪岱考の中で、とくに雪岱の秀れて“意匠的”“デザイン的”であったことに言及している。雪岱といえば、浮世絵師の鈴木春信、というのが、古今の通り相場であるようだが、雪岱自身が語る「個性のない女」を描こうと意識・自覚した底に“意匠性”ヘの強い志向が秘められていたのではないかと説く。これは、雪岱一流の“戦略”と言いかえてもいいかもしれない。

|

|

雪岱描く「見立寒山拾得」。挿画では“雪岱調”を打ち出したが、絹に着色の作品ではことさら春信風を装ったかに見える作品もある。雪岱の遊び心?

|

||||

雪岱といえば鈴木春信、という関連づけは、鈴木春信が江戸・谷中の茶屋の娘、美人で評判となった「おせん」を描いて、その錦絵(多色刷り浮世絵)が人気を呼んだ記憶が、現代の美術愛好家の記憶にも残り、「おせん」を描いていた雪岱は、もちろん江戸情緒あふるるその画風にもよるが、ただちに春信を思いおこさせるのであろう。あまりにもわかりやすい構図といえる。また、雪岱自身が絹本着色の作品などでは、ことさら春信風を装っているようにも思える。

しかし、本当に雪岱挿画「おせん」はそれほど春信風なのだろうか。ぼくにはまったくピンとこない。

|

|

谷中の茶屋の看板娘「おせん」を描いた江戸の錦絵師・鈴木春信と昭和の雪岱(原作・邦枝完二)

ココでは雪岱はわざと春信「おせん」の面影を写すように描いたか。

|

||||

春信の女性像は「おせん」にしても、他の作品にしても、ぼくにはどうしても、“お人形”に見える。美しく、好ましいお人形だ。ところが春信とダブって見られる雪岱描く挿画の女人は、一見、浮世絵風であっても、春信にはない女体の肉感性がある。「個性はない」かもしれないが、そこには、柔らかな肌、ボリュームを感じさせる乳房、よくしなり、ねじれるしなやかな姿態が表現されている。極めてエロティックなのだ。(とくに邦枝完二『お伝地獄』の挿絵など)

江戸、明治の情緒を伝えつつも、多少、無理を承知で言ってしまえば、オスカー・ワイルドの『サロメ』の挿画を描いたビアズレーの描線や黒白のデザイン性を連想してしまう。意外とバタ臭いというか、いや、ミルキーなのではないだろうか。雪岱といえば、安易に春信を持ち出し、並べる評者に対し、雪岱は自身が仕掛けた罠に掛かる“理解者”(わかってないな)と常に微苦笑をしていたのかもしれない。

|

|

「お伝地獄」挿画。この作品を見て雪岱、春信の影響下にあると、どうして思えるだろうか。 |

||||

|

|

オスカー・ワイルド『サロメ』の挿画で一躍人気を博したビアズレー。雪岱とビアズレー、白黒のトーンに共通点あり?

|

||||

「個性がない」どころか、雪岱の描く女人像には、実に魅力的な個性がある。個性のない女性像を描いてこれだけ印象的な挿画が出来上がるわけがない。多くの熱狂的ファンを獲得できるわけがない。「個性がない」雪岱の本音を推察するが、それは後に述べる。

雪岱の人と仕事ぶりは、そうそう通り一遍のものではないようだ。やはり、一筋縄ではない、と繰り返し言ってもいいだろう。

|

|

ビアズレーの影響を受けたといわれる雪岱より、一世代後の売れっ子のさし絵画家・岩田専太郎の作品。こちらも白黒のトーンがモダン。

|

||||

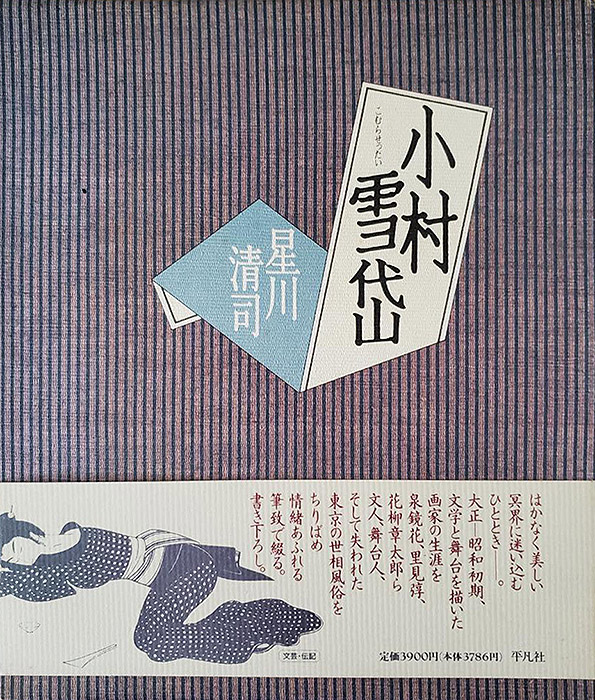

草森さんの文では鏑木清方や木村荘八の挿画観が紹介されるが、『芸術生活』をいったん脇に置いて、これまた美しい造本の星川清司による『小村雪岱』(一九九六年 平凡社刊)を手にする。雪駄の画集、文章、人物を知りたければ、この一巻を避けてすますわけにはいかない。

星川清司は一九二一年、東京・台東区、下谷生まれの人。三十を過ぎてから脚本を書き始め、小津安二郎に認められ松竹大船撮影所に招かれる。さらに市川雷蔵との縁が生まれ、『眠狂四郎シリーズ』の脚本を第一作から担当。

映画界が斜陽となった後はテレビドラマの脚本家ともなるが、小説処女作『小伝抄』が直木賞を受賞(一九八八年下半期)。以後、小説家、著述家としての活動に専念する。

その星川清司による『小村雪岱」。

|

「だれかが雪岱とその周辺の日々の暮らしを伝えておかなければならない。/そうおもった」「此書は雪岱伝でもないし、雪岱評伝でもない。雪岱と、雪岱をめぐる人びとと、そうしたひとたちが生きていた時代の |

|||||

|

|

雪岱に関する重要な一巻。1996年・平凡社刊。美しい装丁は菊池信義。 |

||||