2. 白い牢獄

牢獄というものは暗くて四角い檻なのだ、とばかり女は思っていた。

けれど、違った。

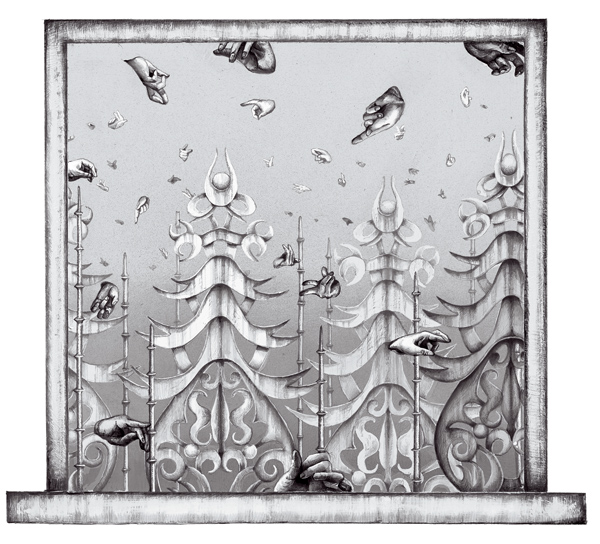

薄い雪雲の中に巻かれたような、あたり一帯の白。それが牢獄だ。

鉄柵も、小さい窓なども、あるわけではない。

力づくで脱獄したいという逃走本能すら、奪われるのだった。

何の声も聞こえず暗示も見えない中で、空白を見つめてばかりいるうち、女の眼に飛蚊症のように、輪郭の光るごみが舞って見え始めた。

次第にそれが、「言葉の雪」なのだということがはっきりしてきた。

自分が口にするべき肝心の言葉を、下唇の上にうまく受け止めさえすれば、それこそが脱獄の鍵の暗証文字になるらしい。

だから女はくるくると白い牢獄の中で身を躍らせながら、いろいろな言葉の雪の結晶を、唇を突き出して受けとめては溶かし、受けとめては溶かししている。

女が唇に受け止めきれずにいた言葉の雪は、降り積もったままそこにある。

たくさんの無駄な言葉たちが、するどく氷柱化している。

雪埃の中に、雪より白く光る氷で出来た大きな「死語」の文字が散乱しているのだ。

近くに佇む黒い人影は、優しい眼をしているけれど、話相手でも救世主でもない。

その男は、看守としてそこに黙っているだけ、という使命を負っている。

「看守さん、死語を片付けて欲しいの」

と女は言った。

男は毎日、女の知らない雪の果ての雑木林まで、膨大な死語の氷柱を背負っては棄てに行った。

読むまい、と思っても、毎日その死語の文字が眼に入るたび、深まってゆく女の悲しみを男は知っていった。

けれどどうすることも出来ない。男は、ただ看守だからだ。

少年は蒲団の中に包まっている。隣の蒲団には母が寝ている。

夜独りで目が醒めてしまったが、毛布の中でおとなしくしている。

眠る前のいろんな空想も尽きて、退屈の柵に自分が囲まれているような気がしている。

蒲団からは出たくないけれど、この見えない柵から脱出したくて、胸苦しい。

指でいろんな形を作ってみて、隣の母の手にそっと触れる。

すると、寝ているはずの母の手もゆっくりと同じ印を結ぶような手つきになっていくのに気づいた。

これが全く同じ手つきになってぴったり重なって一致したら柵の鍵は開くのだ、と想像する。

夢中で片手を歪ませ、いろいろな指の形を作って、親の指をまさぐる。

しかし隣の手に触れながら、ある瞬間に息が止まりそうになった。

この冷たさも手の感じも、母のではない、全く知らない人の指だ、と気づいたからだ。

顔を出して隣の蒲団の主を確認することは、怖くて出来なかった。

少年も微々たるものだけど、秘密という感覚を知り始める歳になった。

知らない女の子から手紙をもらった。こういうものは母にも見せてはいけないのだと知っている。

そわそわしながら玄関先の灯の下でこっそり封筒を開く。

けれど、こともあろうに、便箋の文面はただ真白なのだった。

それを見た途端、むりやり大人の世界を突きつけられているような不快を、彼は一気に感じた。

差出人が「女の子」ではなく「女」かもしれない、という直感も、少年を不安にさせた。

よく見ると、白い便箋に透明のインクで文字らしきものが書いてある。

光に当てて読み取ろうとしたとき、ぼたっと自分の鼻から透明な水がこぼれた。

風邪を引いているわけでもないので驚いたが、涙のように滴り落ちる。

白い便箋には、滴った雫のかたち通り貫通するかのように穴があいた。

少年はぞっとして、便箋を丸めポケットに入れた。

玄関の鍵をまさぐって取りだすと、鍵の先がいつもの形ではなく、先ほど見た穴の形通りの水滴型になっていた。

鍵穴もいつもと違う。扉を開けるとそれは家の中ではなく、白い世界だった。

女と少年は雪の上で松葉相撲をして、何遍も引っ張りあう。

白い冷たさの上に、濡れた松葉の針が頼りなく裂けて、散らばっていく。

「もう行くね」

と困ったように少年が逃げようとするのを、女は小さな鋭い声で引き止める。

「今度はとんぼの羽でやりましょう」

などと言い、つぎつぎと、紙屑や毛髪で引っぱり相撲をする。

辛うじて応じてくれている相手の、眼の色の暗さをわかっていて、女はもう悲しくてしょうがない。

けれど、どうしても立ち去って欲しくはない。

少年はここを立ち去ればやがて色彩と温度の中に帰って行くが、女にはこの白一色の雪の上だけが人生だからだ。

「膝を出してよ」

と少年に注文すると、おずおず困ったように、冷えたジャージのすねを出し、膝小僧を出した。

女は雪の上に腹這いになり、自分の膝を相手の膝裏に引っかけ、思い切り引っぱり相撲をした。

しかし、膝がもげて裂けたのは、女のほうだった。

雪を払いながらも少年は冷静に立ち上がり、

「もう行くね」と同じことを言って、歩き出した。

あの女の人は足がもげて立てなくなっても、雪の中に埋もれても、死ぬこともないのだな。

気の毒だが、死なないのならば、あの場所に放っておいても大丈夫だろう。

そう思うことが、少年のこのときの精一杯の知恵だった。

いつか自分も大人の男になり、沈黙の看守のひとりとして別の女の傍で黙り込む運命にあることを、まだ彼は知らない。