渋谷のミニシアターの草分け的な存在、シネセゾン渋谷が閉館したのは2011年2月27日である。

劇場が入っていたのは、渋谷の道玄坂にあるファッションビル、109の隣にあるザ・プライム。向かい側には東宝系の映画館、渋谷のシネタワーがある。ザ・プライムの1階に今ではユニクロが入っていて、夜にこのビルの前を通ると明るい光があふれている。

シネセゾンの跡地がどうなっているのか興味を持ち、エレベーターで6階まで上ると、これまでとはまったく違う光景が広がっていた。かつては2つの映画館があった。左は松竹系拡大ロードショー館だったが、今はライブハウスの「Mt. RAINIER HALL」となっている。

一方、シネセゾン渋谷だった右の劇場は、演劇やライブビューイングを上映する「CBGKシブゲキ!!」だ。こちらは芸能事務所のキューブが運営していて、所属している曲者男優の古田新太が劇場アドバイザーを務めているという。

シネセゾン渋谷の頃より入口が狭く、こじんまりした印象だ。

たまたま、係の人が劇場前のロープをチェックしていたので、少し話を聞くと、「おかげさまで多くの方に来ていただいています」との答えが返ってくる。となりのライブハウスもかなり盛り上がっているようで、次々と若い客が会場に入っていく。

同じ宇田川町にあるミニシアター、シネマライズも、2館のうちの1館はライブハウスになっていたが、こちらも生のパフォーマンスを見せるという部分は共通している。

かつての映画館はライブのためのスペースに様変わりしているのだろうか?

◉在りし日のシネセゾン渋谷

シネセゾン渋谷がオープンしたのは1985年11月6日。オープニングはイタリアの巨匠、フェデリコ・フェリーニ監督の幻想的なアート系作品、『そして船は行く』(83)だった。

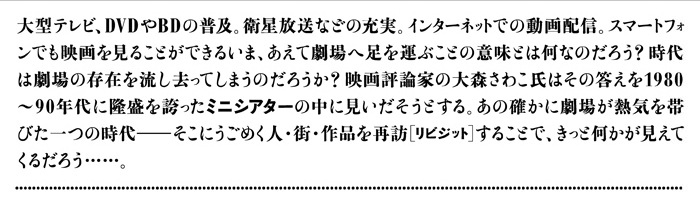

その後はアラン・ルドルフ監督の都会派ラブストーリー『チューズ・ミー』(84)、ヘクトール・バベンコ監督のゲイの悲恋映画『蜘蛛女のキス』(85)、スパイク・リー監督の黒人女性のラブストーリー『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』(85)、ジョン・カサヴェテス監督の最後の傑作『ラヴ・ストリームス』(83)と80年代は話題のアメリカのインディペンデント映画がかけられていった。

さらに料理をテーマにした人間ドラマ『バベットの晩餐会』(87)、ルイ・マル監督のナチスの時代を背景にした子供たちの残酷な物語『さよなら子供たち』(87)、同監督による父親と息子の婚約者との禁じられた愛を描く『ダメージ』(92)など、多くの秀作や話題作がこの劇場で上映されてきた。

当時の渋谷にはPARCOのスペース・パート3やユーロスペースなどのミニシアターがすでにあったが、前者は多目的ホールだったし、後者は100席足らずのささやかな劇場だ。

その点、200以上の客席があり、設備も良かったシネセゾン渋谷は初めての本格的な渋谷のミニシアターとして話題を呼んでいた。

80年代に文化事業に力を入れていたセゾングループの経営で、上映される作品もシネセゾンの配給作品が多かった(上述の作品群も大半はシネセゾンの配給作品。ただし、『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』は同社とKUZUIエンタープライズの共同配給、『蜘蛛女のキス』はヘラルド・エース配給)。

当時のセゾングループは83年に六本木のシネ・ヴィヴァン・六本木、84年に大森のキネカ大森、87年に銀座テアトル西友(後の銀座テアトルシネマ)等のミニシアターも作り、映画業界に新風を吹き込んでいた。

ただ、シネセゾン渋谷はビルの6階にあったので、通りすがりの人には映画館の存在が分かりにくかった。

また、上映リストを見直すと、あまりにもさまざまなタイプの映画が上映されていて、全体の傾向がつかみにくいが、当時を知っている人と話をすると、「リバイバル上映に個性が出ていた」との声がけっこう多い。

普通に古い映画をかけるのではなく、その作品の中に現代的な味付けを持ちこむことで、その作品を再生してきた。特にレイトショーで新たな命を吹き込まれたケースが目立つ。

前者はフランスの歌手であり、監督・俳優でもあった異端児、セルジュ・ゲンスブールの監督デビュー作で、彼の良きパートナーとして知られたジェーン・バーキン主演の奇妙なラブストーリーだ。

ヒロインはジョニーという名前の女の子で、小さな町のウエイトレスとしてさえない日々を送る彼女は、ある時、店に現れたゲイの男と恋に落ちる。ただ、通常のセックスができない彼はジョニーを女ではなく、男として愛するようになる。彼には男の恋人もいて、その恋人はふたりに激しく嫉妬する。

ゲイの主人公はアンディ・ウォーホル映画の主人公として知られていた伝説的な男優、ジョー・ダレッサンドロで、ゲンスブールの屈折した愛の美学とひねったユーモアが印象的な〝世にも不思議なラブストーリー〟だ。少年のように細いバーキンの体型を生かした作品でもあった。

作品が完成した70年代には輸入されなかったが、ミニシアター創生期の84年に俳優座シネマテンで初公開されている。

それから約10年後のリバイバル上映について、シネセゾン渋谷の平野博靖元支配人はこう振り返った。

「シネマテンで上映された時は英語版で、日本語タイトルも『ジュ・テーム…』となっていましたが、この時はフランス語版のプリントを取り寄せ、タイトルも原題通り『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』に変えました。デラ・コーポレーションの配給権でリバイバルが実現しました」

95年7月22日から10月20日まで13週の上映となり、同劇場のレイトショーの歴代動員数ナンバーワンとなっている。

「その頃、〝ゲンスブール委員会〟というのを勝手に作っていまして、ミュージシャンのさえきけんぞうさんやフランソワーズ・モレシャンさんのご主人でゲンスブールの評伝も翻訳されている永瀧達治さんなど、フランス文化に傾倒していた方々が入っていました。音楽ファンが多かったです」

ゲンスブール自身は91年3月に他界しているが、死後も多くのファンがいた。

「あの頃の彼は〝不良中年〟として知られていて、体制にこびないアナーキーな感じと女性関係も含めたスキャンダラスな生き方に共感した人たちがいました」

平野さんは彼の魅力についてそう振り返る。

『ポップ中毒者の手記』シリーズ(大栄出版刊、のちに河出文庫刊)などの著作でも知られたエディターの故・川勝正幸はそんなゲンスブールの(還暦すぎの)88年のコンサートをレポートしている。

「5月21日、昭和女子大学人見記念講堂。いやはや、セルジュ・ゲンスブールのオヤジにも困ったもんだ。開演7時の予定が、7時すぎになって、ようやくロビー内の入場のみ可。これじゃ先行き不安。本当に演れるのだろうか。きのうのパーティじゃ酔ってベロベロだったって噂だし」

しかし、コンサートが始まると──。

「最前列から火がついて、イキナリ客の半分がステージ前に殺到する。おしゃれなおシャンソン・カップルが面白いように帰る帰る。残った僕らはゲンスブールが切れ目なく吸うジタンの強烈な匂いに包まれ、至福の世界へ」(『ポップ中毒者の手記(約10年分)』より)

このレポートからも分かるようにアンモラルな生き方を通すことで、ゲンスブールは強烈なインパクトを残した。そんな彼にとって『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』は監督としての代表作であり、また、テーマ曲となった「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」は女性のあえぎ声(恋人のバーキンの声)を取り入れたエロティックなナンバーとしてスキャンダラスな話題を呼んだ。

そんなゲンスブールやジェーン・バーキンの作品群が95年から96年にかけてシネセゾン渋谷のレイトショーで次々に上映されて興行も成功している(『スタン・ザ・フラッシャー』〈90〉は9週、『スローガン』〈68〉は10週の上映)。

一方、市川崑監督の61年の作品『黒い十人の女』は90年代に〝渋谷系〟と呼ばれたミュージシャン、ピチカート・ファイヴの中心人物だった小西康陽の提案でリバイバル上映が実現。97年11月8日から13週のロングラン上映で、レイトショー歴代動員数の2位となっている。

この映画の魅力について小西は著書『ぼくは散歩と雑学が好きだった。小西康陽のコラム1993-2008』(朝日新聞社)の中でこんな風に書いている。

「いまから十数年前〔※記事が書かれたのは97年〕、ぼくは京橋のフィルムセンターの試写室で『黒い十人の女』を見た。そしてその日、ぼくは市川崑を発見した。〔中略〕『黒い十人の女』はリチャード・レスターの『ナック』よりも4年早かったし、市川崑はジャック・タチやジャック・ドゥミと違っていまも現役の監督だ。〔中略〕ぼくはこの『黒い十人の女』をあなたに是非観てもらいたい。ぼくはあなたにも市川崑を発見してもらいたい」

この作品は大映で作られ、初公開時は不入り。市川監督のフィルモグラフィの中ではそれまで埋もれた印象があったが、このリバイバルで人気に火がつき、2002年にはテレビドラマとして市川自身がセリフ・リメイクを果たした(小西はバンドのメンバー役でゲスト出演。市川は彼のためにミュージックビデオも演出している)。

この映画について98年1月9日の『読売新聞』(夕刊)にはこんな記事が出ている。

「〔この映画は〕レイトショー上映だったが、反響が大きく、10日から昼の部で上映されることになった。17日には、主演の一人、岸恵子のトークショーも予定されている」

主人公はテレビ局のプロデューサー(船越英二)で、時間に追われる彼には妻(山本富士子)以外にも、9人の愛人がいて、反省する様子はない。たまりかねた女性たちは共謀して、彼を殺そうと考える。岸は愛人のひとりを演じていて、他に中村玉緒や宮城まり子など、当時の人気女優たちが総出演で、市川崑らしいグラフィックな映像感覚が新鮮な印象を残す(撮影はモノクロ)。

コミュニケーションが希薄になった時代を風刺的にとらえた展開もスリリングで、ひとりの男をめぐる女たちの〝黒い〟かけひきが、時にシュールなタッチで描写される。

当時の渋谷系と呼ばれたおしゃれな音楽は60年代のポップ・ミュージックを新しい解釈で読み直すサウンドを追求していた。そんな音楽の傾向を考えると小西が60年代の先駆的な映画のリバイバルにかかわったことも納得がいく。

もっとも、彼がミニシアターでの映画上映にかかわったのはこれが初めてではなく、91年にはシネ・ヴィヴァン・六本木でリチャード・レスター監督の60年代の代表作『ナック』(65)が彼の推薦作品として上映され、レイトショー上映で約4カ月のロングランとなった。

当時、このリバイバル上映の宣伝を担当した日本ヘラルド映画・映画事業部の高須正道プロデューサーは「小西さんのレコード会社から連絡があり、リバイバルが実現しました。こうしたリバイバルの場合、普通に公開するのではなく新しい味付けを作る人たちが必要だと思います。いわゆるオピニオン・リーダーがいないと絶対に成功しません」と語っていた。

高須プロデューサーは93年には渋谷のセゾン系の劇場、シードホールでマイケル・サーン監督のポップな60年代の青春映画『ジョアンナ』のリバイバルも成功させた。こちらは、マガジンハウスなどでエディターとして力を発揮していた石熊勝巳が火付け役となり、レコードジャケット・サイズのおしゃれなパンフレットも評判となった。

この年、シネセゾン渋谷のレイトショーではエロティックな作風で知られるロジェ・バディム監督の60年代後半のポップなSF『バーバレラ』(67)をかけて大ヒットとなる(9週間上映)。こちらは前述のエディター、川勝正幸が案内人となった。

実は89年からの2年間と93年からの3年間(合計5年間)、シネセゾン渋谷は拡大系ロードショー館となり、本興行ではメジャーな洋画作品がかけられていた(『プリティ・ウーマン』『ダンス・ウィズ・ウルヴス』等)。

しかし、単館系の色合いも残したいということでレイトショーを行い、自由な発想でセレクションをすることで、渋谷らしい遊び心の出た作品群がそろったのだろう。

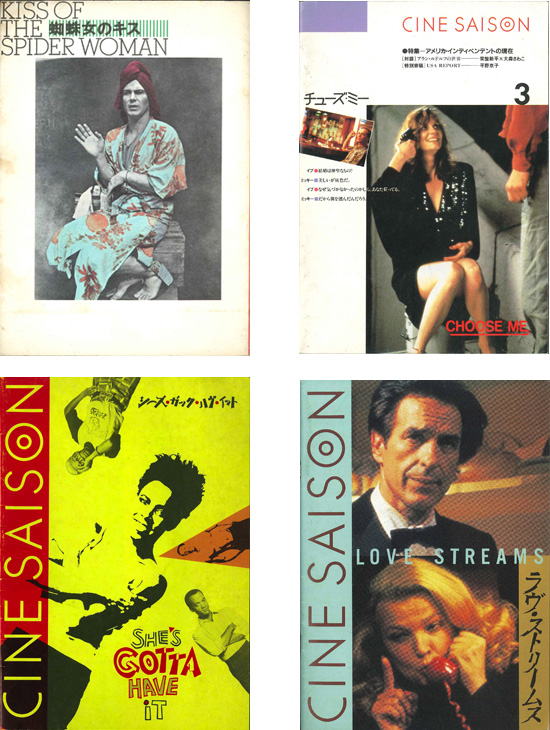

96年にはイタリアのミケンランジェロ・アントニオ―ニ監督の問題作『砂丘』(70)がリバイバル公開となる(8週間上映)。60年代後半のアメリカの学生運動をシュールな発想で描いた作品で、特にピンク・フロイドの前衛的な音楽が話題を呼んだ。

『砂丘』やゲンスブール主演の『スタン・ザ・フラッシャー』等の配給を担当した日本スカイウェイの宮田生哉プロデューサーは当時を振り返って語る。

「あの頃の渋谷にはおしゃれな雰囲気がありました。お客様は美大生や専門学校の生徒が多くて、トークショーを開くと220くらいの席が満席で立ち見も出ました。サントラ人気が先行している作品もありました。『砂丘』もそんな一本ですね。あの頃のリバイバル作品には、音楽だけではなく、ファッション、インテリアなど、いろいろな要素がつまっていて、それを新しい感覚で楽しむ若い層がいました」

『砂丘』のパンフレットもレコードのジャケット・サイズで、小西康陽や川勝正幸も寄稿している。

◉『砂丘』のパンフレット。LPレコード風のジャケットに凝ったパンフレットが封入されていた。

ジャケットには日本語が一切記載されていない

当時のミニシアターはオピニオン・リーダーたちが自分の思い通りの絵を描けるキャンバスで、その自由な雰囲気を若い観客たちも楽しんでいたのだろう。

ジャケットには日本語が一切記載されていない

こうした60年代感覚の作品だけではなく、リュック・ベッソン監督の『グラン・ブルー』も、また、この劇場が生み出したリバイバルの成功作だ。前述の日本ヘラルド映画の高須プロデューサーとエディターの石熊勝巳が組み、リバイバル上映が実現した。

こちらは88年に英語版で上映された『グレート・ブルー』のフランス語版。英語版は2時間だったが、フランス語版には49分が追加され、以前とはかなり違う印象の作品になっている。

主人公は潜水の魅力にとりつかれたふたりのフランス人の男たち(ジャン=マルク・バール、ジャン・レノ)で、空気ボンベなしで100メートル以上潜れる実在のダイバー、ジャック・マイヨールが主人公のモデルとなっている。

フランス語版では、彼とアメリカ人の女性(当時、人気のあったハリウッドのキュートな女優、ロザンナ・アークエット)との恋愛に焦点を当てることで、男と女の恋愛観の違いが浮き彫りにされていく。

初日の前日(6月19日)、『朝日新聞』に掲載された新聞広告のキャッチコピーは「6・20・グランブルー(グレイト・ブルー/完全版)還る」。人気シンガーソングライターの松任谷由実がコメントを寄せている。

「すべてを受けとめて男を海に行かせてあげるヒロイン。そんな愛のかたちもあるんですね」

白字にイルカの絵を使ったすっきりしたデザインだが、シンプルだからこそ、目立つ広告となっている。

平野元支配人はこの映画のヒットについて振り返る。

「あの頃はリュック・ベッソンも、それほどメジャーではなかったんですが、心にしみる作品ということでヒットしたのでしょう。約3時間の映画で1日3回でしたが、いつも満席でした。当時は座席指定がなかったので、あふれてしまった観客たちは次の回を見るために3時間近く階段に並んでいました。6階から1階まで列が続いたこともあります。今から考えると不親切でしたが、当時の観客たちはドキドキわくわくしながら、次の回を待っていたようです」

この時、1冊1000円のプログラムもよく売れたそうだ。

「大判のプログラムを作り、ポスターもほとんど日本語がないものを作ったら、飛ぶように売れました。今は観客の10%がプログラムを買ってくれればいいほうで、あの当時でもふだんは30%ぐらいの売上げでしたが、『グラン・ブルー』に関しては2人に1人くらい買っていました。また、パンフレットに雑誌のようなエディターを立てることで、従来の映画会社が作るものとは違ってビジュアルもかっこよかったです。お客様もこれまで映画館に来ていたカップルだけではなく、いわゆるクリエイターというか、カタカナ職業と呼ばれた人々も来ていました」

シネセゾン渋谷では5週間の上映だったが、その後は歌舞伎町東映、下高井戸シネマ、シネスイッチ銀座など、さまざまな劇場をまわり、都内でロングランとなる。

この時、確立されたリュック・ベッソン人気が96年10月公開の『レオン/完全版』(94)の公開につながり、本興行で17週のロングラン。シネセゾン渋谷の歴代動員数ナンバーワンの記録となった。

歴代の動員数記録を振り返ってみると、浅野忠信主演の映画がトップテン内に3本も入っていて、『PARTY7』は3位(19週上映)、『PiCNiC』(96) と『FRIED DRAGON FISH THOMAS EARWING'S AROWANA』(96)の2本立ては6位(14週上映)、『鮫肌男と桃尻女』(98)は10位(12週上映)という成績。こうした作品を手がけた石井克人や岩井俊二といった90年代の新鋭監督のチャレンジのための劇場にもなっている。

洋画はペドロ・アルモドヴァル監督の代表作の一本、『オール・アバウト・マイ・マザー』(98)が18週上映で歴代2位、『蜘蛛女のキス』が15週で4位、『es[エス]』(01)が18週上映で5位、コーエン兄弟の『オー・ブラザー!』(00)が15週で9位。他には『さよなら子供たち』、『エレファント』(03)、『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(98)、『オースティン・パワーズ』(97)等が20位内に入っている。

レイトショー上映は90年代のジャン=リュック・ゴダール監督のリバイバル作品の興行が好調で、『ワン・プラス・ワン』(68)が12週上映で6位、『勝手に逃げろ/人生』(79)が12週上映で10位。ベスト20位内に6本ものゴダール作品がひしめく。

こうして上映作品を振り返ると、クオリティが高いものが多いが、どこか路線がバラバラな印象も否めない。

オープン当初はシネセゾンが自社の配給作品を中心にかけていたが、途中で東宝のチェーン系映画館としても使われ、やがては東京テアトルが番組編成することで、劇場にかけられる作品傾向が時代ごとに変わっていった。

この劇場の最後の支配人となった東京テアトルの野崎千夏さんと広報部の高原太郎課長に取材した時、「渋谷の観客層は若いので、そういう人に向けて発信していました。観客が好む傾向が変わっていき、最後はかつての文化的な作品ではなく、娯楽性やストーリーテリングを重視した分かりやすい作品にシフトしていきました」とふたりは口をそろえて語っていた。

閉館作品はロバート・ダウニー・ジュニア主演のコメディ『デュー・デート/出産まであと5日! 史上最悪のアメリカ横断』(10)で、オープニング作品がフェリーニのアート系作品であったことを考えるとかなりの変貌ぶりだ。

そんな中、個性的なエディターやクリエイターをオピニオン・リーダーに立てた90年代のリバイバル上映には、映画が音楽やファッションと幸福な形で結びついていた時代の渋谷らしいパワーがあり、シネセゾン渋谷のレイトショーの興行史にも大きな足跡を残している。

◉かつてシネセゾン渋谷が在ったところは、演劇の劇場へと変ぼうした

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。