(前回より続く)

1996年、シネマライズは地下にあった映画館に加え、2階の劇場(元・渋谷ピカデリー)を再オープンし、2館体制のインディペンデント劇場となった。

2階のオープニング作品として上映されたのはユーゴスラヴィア出身のエミール・クストリッツァ監督の最高傑作『アンダーグラウンド』(95、ヘラルド・エース配給)だ。

他に若きレオナルド・ディカプリオがドラッグ依存症の高校生を演じたアメリカ映画『バスケットボール・ダイアリーズ』(95、アスミック配給、11週上映)、幻想的な映像美が注目されたジャン=ピエール・ジュネ&マルク・キャロ監督のフランス映画『ロスト・チルドレン』(95、ヘラルド・エース配給、14週上映)、ウォン・カーウァイ監督のノワールな感覚の香港映画『天使の涙』(95、プレノンアッシュ配給、22週上映)、コーエン兄弟のアメリカ映画『ファーゴ』(96、アスミック=シネセゾン配給、17週上映)など、世界の映画界をひっぱる才人たちの意欲作が次々に2つの劇場で上映されていった。

そんな中でも興行界をゆさぶる衝撃となったのが11月に封切られた英国映画『トレインスポッティング』(96)である。英国のアーヴィン・ウェルシュが書いたベストセラーの青春小説を新鋭の監督、ダニー・ボイルが映像化した作品だ。

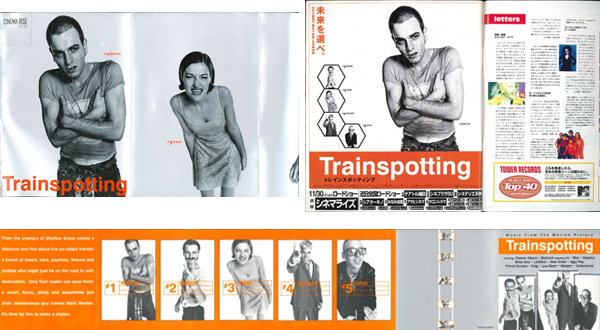

映画のコピーは「未来を選べ。90年代最高の“陽気で悲惨な”青春映画」。青春群像劇なので、ポスターには5人の登場人物たちが並んでいる。濡れたTシャツ姿のレントン、友人のベグビー、シックボーイ、スパッド、恋人のダイアンといったメンバーである。

写真はモノクロで、文字の周辺はオレンジ。色彩を抑え、あえて3色だけで構成したセンスのいいポスターになっている。顔をゆがめたり、めいっぱい気どったり、人物たちのドラマティックな表情が出ていて、作品への期待も抱かせる。

当時の個人的な記憶をたどり直すと、このビジュアルを初めて見たのは映画関係の場所ではなく、CDショップだった。渋谷にはタワーレコードやHMVをはじめとする輸入CDのショップが多く、新譜を見に行くのが習慣になっていたからだ。こうした店は新譜情報を載せたフリーペーパーも発行して、タワーレコード発行のPR誌「バウンス」96年11月号は『トレインスポッティング』がカバーを飾っている。

◉パンフレットやCDジャケット、原作書籍まで統一されたデザインは、映画を強く印象づけた

『トレインスポッティング』では音楽と映像が幸福な形で融合していた。

舞台はスコットランドの小さな町で、冒頭では警官に追われる主人公たちの姿が映し出される。

ジャンキーの彼らは定職にもつかず、毎日、ヤクにふけっている。普通に考えると、とても共感できない人物なのに、演出の軽快なテンポやリズムに乗せられ、世の中をナナメから見る彼らの世界観に引きこまれてしまう。

主演は『シャロウ・グレイブ』でボイルが才能を見抜いた(当時は)新人のユアン・マクレガーで、その鋭い眼差しとカリスマ的な存在感で一躍人気スターとなった。

サントラ盤もベストセラーとなり、ブラー、パルプ、アンダーワールド、プライマル・スクリームといった90年代UKロックの人気アーティストと60&70年代のニューヨーク・アンダーグラウンド感覚のイギ―・ポップやル―・リードなど新旧ミュージシャンのサウンドが楽しめる。

特にアンダーワールドの「ボーン・スリッピー」は屈折した主人公レントンの最後の決意を代弁するテーマ曲として使われ、鮮烈な印象を残した。

『トレインスポッティング』はシネマライズで96年11月30日に封切られ、33週間の大ロングランを記録。10代・20代の若い観客層を中心に14万人を超える動員となり、約2億3000万円の興行収入を上げた。

この時点ではシネマライズの興行のトップであり、渋谷のミニシアター界の快挙だった(銀座のミニシアターからは30週の『ベルリン・天使の詩』(87)、40週の『ニュー・シネマ・パラダイス』(89)といった怪物的なヒットも出ている)。

もし、この映画が銀座のように大人の街で上映されていたら、これほどの大ロングランにはならなかっただろう。

映画が大ヒット後の99年に刊行された『ミニシアター・ガイド』(エスクァィア マガジン ジャパン)でシネマライズの賴光裕社長はこんな発言を残している。

「96年にシネマライズは2スクリーンになったのですが、その頃からお客様が美術志向から音楽志向に変わってきたなという感じがありました。(90年に『コックと泥棒、その妻と愛人』を公開した)ピーター・グリーナウェイ監督の作品を映像派とするなら、音楽派の代表は『トレインスポッティング』と言えるのではないでしょうか。タワーレコード、HMV、またインディーズ系レコードショップも数多くある渋谷という立地のせいかもしれません。アート系作品のコアなファンは(オープンの頃から)増えてはいないと思いますが、話題になったときの広がり方は以前とは比較にならないと思います」

音楽派の映画としては『トレインスポッティング』と同じユアン・マクレガー主演、トッド・ヘインズ監督がグラムロックの栄光と挫折を華麗な映像とファッションで描いた『ベルベット・ゴールドマイン』(98、ヘラルド映画配給)も98年に同劇場で上映され20週のロングランとなる(世界中で日本が1番当たったそうだ)。音楽やファッションの流行に敏感な若者の街、渋谷の個性に合う作品を上映することでシネマライズは波に乗っていた(90年代にこの街からは“渋谷系”なる音楽も誕生して注目された)。

◉「音楽」は確かにシネマライズを特徴づけたひとつの要素だった。『ベルベット・ゴールドマイン』はもちろん、ゼロ年代の『アイム・ノット・ゼア』(07)も公開した

そんな『トレインスポッティング』の封切りから18年が過ぎた。

海の向こうではダニー・ボイル監督とユアン・マクレガーをはじめとするオリジナル・キャストが続編を撮る企画が進行中だ。もう若くない彼らの<中年の危機>が描かれるという。

時の流れは押しとどめることができず、シネマライズにも変化が起きている。『トレインスポッティング』が大ヒットした96年には地下と3階の2館体制として再スタートした劇場は、今では3階だけとなり、地下はライブハウスの「WWW」となった。

1年前(2013年)に賴光裕社長と賴香苗専務にインタビューを行った時、昨今のシネマライズについて語り合った。

これまで多くの才能ある世界の作家たちを映画祭などで発掘して育ててきたシネマライズは、90年代は『ポンヌフの恋人』(91、ユーロスペース配給、27週)や『ポーラX』(99、ユーロスペース配給、19週)のレオス・カラックス、『奇跡の海』(96、ユーロスペース配給、13週)のラース・フォン・トリアー、『天使の涙』(95、プレノンアッシュ配給、22週)や『ブエノスアイレス』(97、プレノンアッシュ配給、26週)のウォン・カーウァイ等、世界を代表するアート系監督を数えきれないほど育ててきた。

また、中性的な美声で人々を魅了する歌手=カストラートの存在を世間に知らしめた『カストラート』(94、ユーロスペース配給、24週)、インドの新鮮なエンタテインメント感覚が大人気となって“マサラブーム”となった『ムトゥ 踊るマハラジャ』(95、ザナドゥー配給、23週)など、この劇場が流行の発信源となったケースも多い。

その上映リストを見ていると、あまりの多彩さと上映作品の質の高さに圧倒される。

作品の選び方について光裕社長と香苗専務はこう振り返る。

香苗専務「ライズっぽいと言われることがありますが、路線を固定しないことがうちの特徴で、次々にいろいろなものを上映してきました」

光裕社長「たとえば、『トレインスポッティング』が大ヒットして、また、『トレスポ』みたいなものがあるかというと、ないんですよね。音楽テンコモリ映画の究極の1本でした」

香苗専務「『ムトゥ 踊るマハラジャ』の時も、別のインド映画のオファーをいただきましたが、柳の下に二匹目のドジョウはいないと思っていました」

光裕社長「『ムトゥ』よりおもしろいものがあれば、上映する気はあるんですが……」

常に鮮度の高い作品を選び、渋谷の新しい文化の発信地のイメージを作り上げてきた劇場の方向性がふたりの話からはうかがえる。

80年代以降に登場したミニシアターとしては、六本木のシネ・ヴィヴァン・六本木と並び、先鋭的な作品を好んで上映していた映画館だが、その違いについて光裕社長はこう語る。

「それまでミニシアターにはシネフィルの流れがありました。蓮實重彦さんや山田宏一さんといった方々が作られた流れで、シネ・ヴィヴァンはそちらの系列です。でも、うちは美術、音楽、文学、ファッションなど、別のジャンルとつながる作品が多く、支持者は故今野雄二さんのような方でした。作品の見方はシネフィルより一般の視点に近かったと思います。だから、『トレインスポッティング』のかっこよさも分かりやすい形で伝えた。シネフィル系からは“あんなもの映画ではない”と言われていたのかもしれませんが……」

『トレインスポッティング』の場合は、サントラや原作小説の人気など、映画の話題だけにとどまらない広がりを獲得することで90年代のライズ最大のヒット作となったのだろう。

ゼロ年代もヒット作は多い。約18万人を動員し、2億8000万の興行収入を上げ、シネマライズの歴代ナンバーワン映画になった幻想的な恋愛映画『アメリ』(01、ニューセレクト配給、35週)。ソフィア・コッポラ監督の才気が出ていた2本の監督作、『ヴァージン・スーサイズ』(99、東北新社配給、20週)と『ロスト・イン・トランスレーション』(03、東北新社配給、17週)。ヴィム・ヴェンダース監督のキューバの音楽映画『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』(99、日活配給、25週)。コミックが原作のスポーツ青春映画『ピンポン』(02、アスミック・エース配給、16週)、アン・リー監督の悲劇的なゲイのラブストーリー、『ブロークバック・マウンテン』(05、ワイズポリシー配給、15週)。

しかし、90年代にあった“熱”は時間の経過と共に少しずつ消えていった。

◉『ブロークバック・マウンテン』はゼロ年代の話題作ひとつ。2010年代に入り公開した『スプリング・ブレイカーズ』(12)も挑発的な作品だった】

ひとつにはミニシアターの興行形態の変化があげられる。80年代は1館だけでロングランができたし、90年代は特定のミニシアターでロングランを行ってから他の劇場に広げる興行が可能だったが、近年は複数のミニシアターやシネコンで同時に封切られるようになった。

そのため、どの上映館も平均的な入りとなり、特定の映画館だけでロングランされた時に生まれた強烈な熱気が消えてしまった

また、近年の劇場はインターネットでチケットを予約できるため、映画館の前に並び、順番を待ちながら入場する必要もなくなった。ユーザーにとって、ネットの予約は便利ではあるけれど、かつての観客は不便さゆえに得がたい経験もしていたようだ。

香苗専務「『トレインスポッティング』はR15指定で、中学生は入れなかったんですが、中3の春休みに高校生と偽って来た子もけっこういたらしいです。そういう子供たちの場合、渋谷のシネマライズの前に延々と並んだという体験も含めて、その映画を見たことが、とてもいい記憶として残っているようです」

光裕社長「あの頃、うちに地方から見に来る人も多く、渋谷駅から道を聞きながら緊張した状態でたどり着くと、そこに見たこともないような建物があって異様に興奮した、という話も聞いたことがあります」

ゼロ年代以降のネットやシネコンの普及で、都市部にある個性的なミニシアターの興奮を“体感”する機会が減ってしまい、シネマライズを支えていた若い観客層の気質も変化してきた。

香苗専務「今はネットに使う時間とお金がみなさん圧倒的に増えているようです。それに昔は人が見ないから、その映画を(ミニシアターで)見るという感覚がありましたが、今はその逆で、みんなが見ているものを見るようになってしまった」

光裕社長「みんな失敗したくないから、まずは話題のものをチェックするんだと思う。それにその時代ごとに熱くなるものが違うから、今の若い子たちは映画より先にYoutubeをまずチェックすると思います」

ネットの普及によって、映画を撮る側の姿勢も変わり、以前の作家たちが持っていた“覚悟”も必要とされなくなってきた。

香苗専務「かつての作家は自分の魂を削って作品を撮っていたと思います。それに作った作品をプリントにしてどこかで上映しないと、他の人に見てもらえなかった。でも、今は以前より簡単に撮れるようになりました」

光裕社長「映画だけではなく文章にしても簡単にいいか悪いかをネット上で発表できるようになった。それがうまくいく場合はいいけど、何も知らない人にそこまで言われたくない、と思う意見も出るようになりました。かつては身を削って、それをしないと生きていけないような人がやっていたのが、今はいい意味でも悪い意味でも、お手軽になってしまったのでしょう」

香苗専務は「90年代の上映リストはいま見直してもうれしくなります」と笑顔を浮かべる。

香苗専務「かつては新しい才能もたくさん出てきて、その時の空気や気分と社会状況、それに作家の才能とが幸せな形で融合することで、作品をヒットさせることができました。すごくいい時代にかかわることができました」

光裕社長「本当にそう思います。今のように無料のYoutubeでかなりおもしろい映像が見られる時代になると、作家の育ちようがない。うちに作品をかけていたペドロ・アルモドヴァルのように、今も同じ人が活躍していますし……」

ゼロ年代が終わった後、シネマライズが選んだのは地下の映画館をライブハウスにするという道だった。衛星放送のチャンネル、スペースシャワーの運営による「WWW」への転身だ。

2010年の11月にオープン。半年後の“3・11”の影響でブッキングに苦労した時期もあったが、今は好調をキープしている。

この選択について光裕社長は語る。

「エッジーなものとベタのものを混ぜてやっているようですが、一期一会がライブなので、かなり盛り上がっているようです。関係者がかつてはうちに熱心に通ってくれていたようで、こういう人に支えられていたことが分かりました。そこでカルチャーの“伝説の地”でスタートしたい、と言われました」

シネマライズへの取材から1年が経過した今年の6月。「WWW」を初めて訪ねた。

入ってみると、場内は映画館時代の面影を残しつつも、新たに手を加えられ、見事にライブハウスに生まれ変わっている。200~250人が収容できるスペースだ。

その日(6月24日)の出演者はニュー・アルバムをリリースしたばかりのBLACK WAXと濱口祐自である。お客の入りはいいし、幅広い年齢層が来ている。

濱口佑自は還暦まじかでメジャー・デビューを飾った三重・熊野出身のブルース・ギタリストで、ライ・クーダーからエリック・サティまでトークをまじえながら弾きこなす。素朴な人間くささが魅力的なソロのライブだ。

一方、若い4人組のBLACK WAXは沖縄・宮古島で活動を続ける新鋭のジャズ・ファンクバンド。ゲスト出演の才人サックス奏者、梅津和時とのコラボレーションはとりわけスリリングだった。

濱口祐自とBLACK WAXを初めて見たのは吉祥寺のミニシアター、バウスシアターの閉館イベント(今年の6月1日)だ。

彼らのアルバムをプロデュースしているベテラン・ミュージシャン、久保田麻琴の仕事に興味があって、バウスシアターに行き、まだメジャーではない彼らのことを知った。

「WWW」でのBLACK WAXの演奏はバウスで目撃した時より、さらにアグレッシブで、パワフル。濱口のソロパートも含めての3時間は心から楽しめるライブ体験となった。終わった後、光裕社長の言葉がよみがえってくる。

「そのカルチャーを引き継いでいきたいと関係者に熱く語ってもらって決心しました」

渋谷の“伝説の地”は形を変え、新しい熱を放っている。

◉シネマライズは、センター街側からスペイン坂を上り切った、渋谷区宇田川町13-17に所在

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。