|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

※画像はクリックすると拡大画像をひらきます。 |

|

彫刻の展覧会をやっていると、お客様から実に様々な質問を頂くのだが、一番多いのはやはり「作り方」についてかもしれない。たしかに木を彫って形作る木彫は途中の工程が気になるし、ひとつ作り上げるのにどのくらいの時間がかかるのかも興味を持たれるところだろう。 |

|||

|

いわゆる「メイキング」というものだが、これ、ともすれば「苦労自慢」になりかねないし、“非日常感” や “イリュージョン” のタネ明かしになってしまっては、せっかくのお客様のイマジネーションを壊してしまう。 そこらへん、非常に塩梅が難しい。 |

|||

さて先月、新宿高島屋の美術画廊において開催した個展に「disclosure」というタイトルを付けた。「disclosure」とは「開示」という意味だ。 |

|

|

|||

|

|

|||

|

|

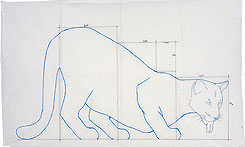

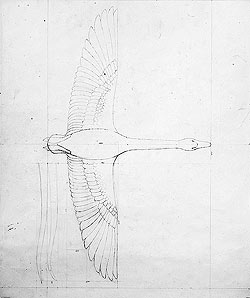

そもそも、この連載コラム自体が、制作舞台裏を「disclosure」しているわけなので、昨年出版した当コラムの書籍『PLEASE DO DISTURB』を中心として会場レイアウトを考えていき、それに加え今回の出品作約 60点の図面も全て「disclosure」することに決めた。 |

|||

|

||||

こういう一つひとつの「決めた」ってこと。これ、この仕事の醍醐味な気がする。 |

|

この部分がデッサンとは大きく異なるのだ。そしてもうひとつデッサンと大きく違う事は、パースを排除するということ。たとえばモチーフの頭部から足元までをデッサンで描く場合、一箇所アイポイントを決め、その定点から遠近法的に描くわけだけれど、図面の場合は描く位置(高さ)に合わせて常にビューポイントを水平移動させる。 |

|

|

|||

|

||||

| 大きな作品の場合、一つの材ではまかないきれないので幾つかの材を貼り合わせる。このことを「木寄せ[きよせ]」と言う(寄せ木[よせぎ]ともいう)のだが、どう木寄せするのかも図面の中に描き込んでいく。さらには木材を縦で使うか横で使うか、柾目(まさめ:年輪に対して垂直な断面)を使うかあえて板目(いため:年輪に対して水平な断面)にするか、木表(きおもて:年輪の樹皮側)と木裏(きうら:年輪の芯側)をどのように合わせるか、そんなことも図面を描きながら考えていく。 と、こんな具合になかなかにややこしい作図作業なわけだが、さらにややこしい事は、この彫刻用図面の中に幾つもの「含み」を持たせていることだ。「含み」なんていうと専門用語っぽいけれど、要は「ここはなりゆき」「ここは保留」「ここは……面倒くさいからあとで考えよ……」そういうこと。なのでこの図面、いわゆる建築や工業製品の図面と違って他人には読み解けない部分が多い。自分がわかっていれば良いわけ。緻密なんだか、曖昧なんだか、はたまたいいかげんなんだか、彫刻の図面とはそんなものなのだ。 余談だが、以前、工芸家の名匠 黒田辰秋さんの図面を見たことがあるのだけれど、設計図というよりも “完成予想画” といったほうが近い、とても温かみのあるもので、「あぁ、やっぱりこれでいいんだ」と、どこかホッとしたことを覚えている。 |

| 高村光雲さんや平櫛田中さんのような“天才”と称されるかたの制作方法はわからないけれど、少なくとも僕くらいの彫刻家にとって図面はとても大事な役割を担っているのだ。 さてさて、「disclosure」と名付けた個展は、新宿高島屋での会期を無事に終え、次はJR名古屋タカシマヤに巡回する。 会期中、図面を掲示したことについては、賛否両論ともに頂いた。もちろん、否定意見も納得のいくものだし、想定していたことでもある。それらの意見は今後のために大事に参考にさせて頂きたい。 と同時に、興味深げに図面を見入ってくれるお客様も大勢いた。今回、特に感じたことは美術の道を志す高校生や浪人生、そして芸大生、美大生が実に多く来てくれたこと。これは嬉しかった。そこいらの評論家に誉められたって別に嬉しくもないけれど、一世代も二世代も違う彼らと「美意識」にズレがなかったことは、これは大きな自信になった。そして、キラキラ目を輝かせて一生懸命に質問をぶつけてくる彼ら彼女らに対して、今回の図面の掲示が少しでも役に立ったのであれば、この展示を試みた意味もあったというものだ。 いま、僕はウチの工房で週末に細々とやっている木彫教室以外はとくに教育の現場には立っていない。今後作家として自分自身さらに良い作品を目指そうとするがゆえに、「人に教えている場合じゃないだろう」という思いも、正直頭のどこかにあった。 けれど彼ら彼女らこれからこの道をめざす後輩たちへ、たとえばそれが発表というスタイルだったとしても、いま自分が持っているものを余すことなく見せていくことは、ひょっとしたら少し先を歩く者の義務でもあるのかもしれない。そんな事を最近思うようになった。先輩面や押しつけがましい事をするつもりはさらさらないが、結果としてレベルの高い後輩が現れてくれることは、自分自身をさらに鍛えることにもつながるだろう。 うん、どうやら、「disclosure」は、あながち今回だけのテーマではなくなりそうだ。 |

|

|

(2010.5.20 おおもり・あきお/彫刻家)

|

|

|

|

|

|

|

|