その⑧ 昔からファンであったはずの

雪岱の画文を見くびっていた

この連載、鏑木清方から小村雪岱へと続けてきたのだが、前回の雪岱の前半のあと、その流れがパタッと途切れてしまった。

担当のIさんに原稿を、近くのローソンからFAXしたのだが──あれは、端午の節句も終わり、楠の若葉も艶やかに輝く、美しき五月のころ。それが……いまは、油蝉が一瞬の夏を競うように絶唱する季節に。

たしかに、他の月刊誌での、“ナチュラリストとしての荷風”に関わる、ちょっとタフな連載や、八月末に出る五百頁を越えることになってしまった“季語・歳時記巡り”刊行の最終チェックなどがあったにせよ、なぜ、この連載の雪岱の項に来て、急にブレーキがかかってしまったのか。

|

|

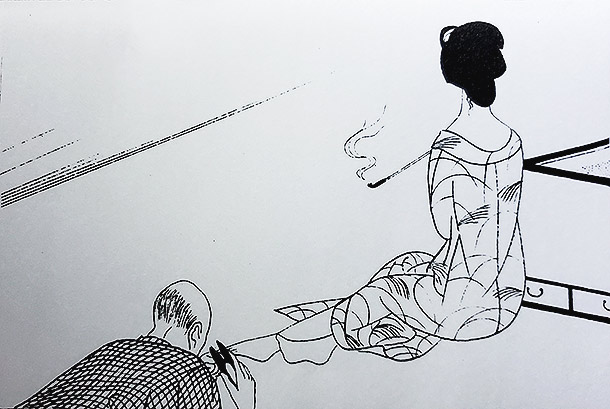

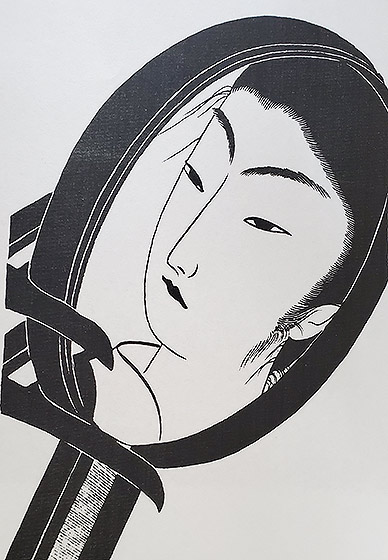

村松梢風『浪人倶楽部』(1935年)挿画 |

||||

もともと、ぼくの書くもの、いままでも、すべてそうだったのだが、ぼく自身の食指が動いたもの、また、単なる好奇心や興味本位、あるいはゆきずりの浮気ごころなどで入手した本のページを操り、いつの間にか一定の類書が貯まってしまい、本棚の一角やそれらの山などを、ため息まじりで眺めているうちに、(これは、このテーマでまとめておかないと、本も成仏できないな)という思いが生じ、企画らしきものをでっち上げ、必ずワクワクした気分で着手、スタートしてきたのだ。

しかも、自分の文章で取り上げ、紹介する本は、ごくごくまれ、例外的に図書館などでチェックすることはあっても、ほぼ百パーセント、自分が買い求め、集まってしまった”愛しの”収蔵本である。

近くの公立図書館では僕の駄文の役には、まず立たない。だから、これらの書籍(図録やパンフレット、刷り物等も含めて)をただ、文章を書くための単なる図書館的な”資料”とは呼びたくない。

ことは逆で、もともと、何かを書くために集めたものではなく、集めちゃったから(これで何かを書いてみようか)と思い至ったりしてきたのである。

もちろん、そのような目論見が生じてから後、目に止まれば関連本を意識的に入手してきたのは当然のことではあります。

|

|

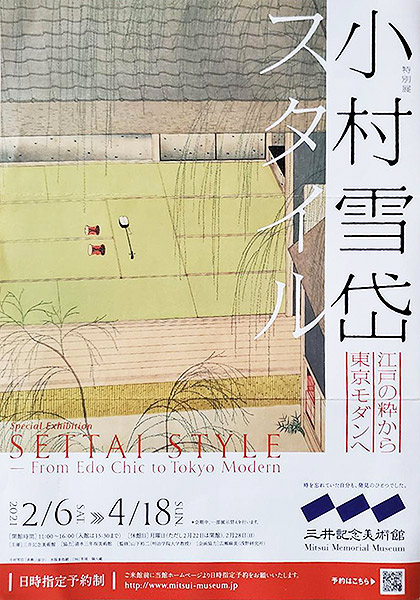

小村雪岱スタイルのパンフ |

||||

この、「美術家の随筆集を手にする歓び」と題しての連載も、思えば、わが高校生の頃から抱き続けてきたテーマだったといえる。東京下町のひっそりとたたずむ古書店(いや、古本屋と呼ぶべきでしょう)の棚で目にとめた、木村荘八、鏑木清方、ちょっと毛色は変わるが、江戸小咄の宮尾しげを、明治懐古と南蛮趣味の木版画家・川上澄生の本などを、まるで子供が宝物を見つけてきたときのように、嬉しく手に入れてきたからだ。

愛しの、好きな本、好きな著者、好きなテーマを、自分の好き勝手に書く。整合性のある、きちんとした構成の記述、評論、ましてや研究、などという

ぼくのこれまで、まがりなりにも成してきた書き物、著作はすべて“道楽仕事”に等しい。もちろん、この連載も、ご覧になっていただければ明らかなように、すでに、道楽仕事そのもの。

──なのに、なぜか、小村雪岱の途中で、道楽気分が一時停止してしまった。

気まま散歩の道楽が、道ぎわのドブにはまったか、足をとられたか、道楽ならぬ“道に落”ちたかして、ハタと立ち止まってしまった。

たしかに、(昔の図録や、雑誌の特集は出てきたが、あの“肝心の雪岱本”はどこへしまい込んでしまったんだろう、あの本がないとなぁ)という気にさせられること(具体的には龍星閣から出た『小村雪岱画譜』)もないではなかったが、それにしても……と、自分に問いただすこととなった。

若葉が萌え出ずる時から蝉の鳴き声に至る期間の長さは、人に内省、いや反省を強いるのに十分な時間量である。また、原稿遅延の言い訳、弁明の思いつきを用意させるに足るものでもある。

|

|

『浪人倶楽部』挿画。しどけない姿だ |

||||

(なぜ、雪岱の後半、続きの原稿に取りかからないのか?)(部屋の片隅を見やれば、紹介すべき、書くべき原稿のための

怠惰は、自分自身にとって、いまさらの言い訳にならない。怠惰など、ぼくの、尊い属性みたいなもので、怠惰、自堕落を自らのための滋養として身を保ってきたという意識すらある。

では、なぜ!

気がついてみたら、申し訳ないくらい、それは、あまりにも単純というか低レベルの原因であった。ここに書くのもはばかれるくらいの理由なのだが、──実は小村雪岱のことを、あまり知らなかった──からである。笑止千万とはこのこと! と自分に対してツッコミを入れたくもなる。

|

|

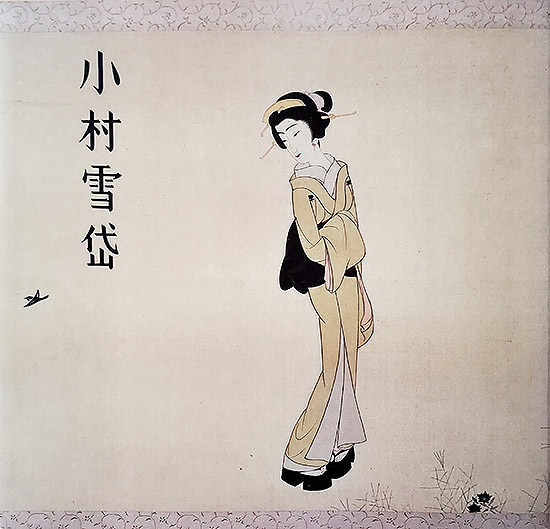

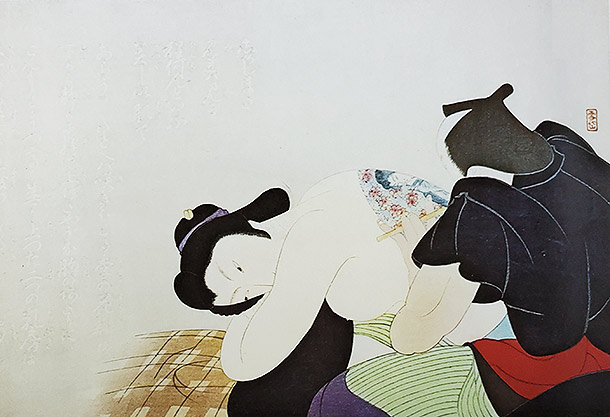

左右とも『お伝地獄』挿画。かつてはこんな伝法肌の女性が。 |

||||

これまでも、いかにも浅学で、付け焼き刃的“訳知り”で物事を記したり、恥ずかし気もなくあれこれ紹介してきたことはあるが、雪岱に関しては、時間的にも、決して昨日今日の付け焼き刃ではなかったはずと思う。

手元の、展覧会の比較的古い図録の奥付には「1983printed」とある。38年ほど前である。また、すでに自慢げに紹介した。雪岱の生涯、ただ一冊の髙見澤木板社版『日本橋檜物町』(昭和十七年刊)を入手したのは、少なくとも二十年以上も前のことのはずだ。

|

|

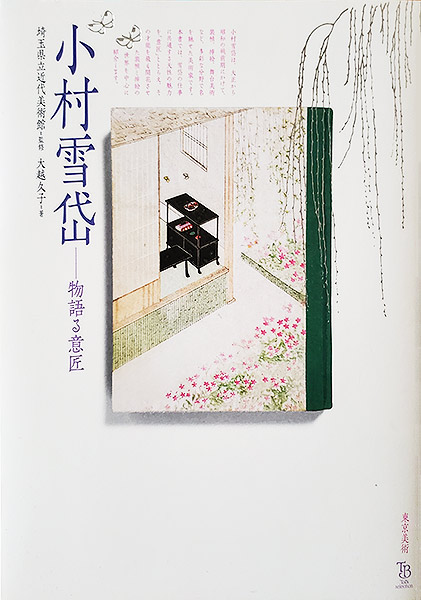

1983年の図録(埼玉県立近代美術館) 小村雪岱—物語る意匠 |

||||

そのあとも、美術館などで雪岱展があれば、雪岱マニアの友人たちと出かけて行っている。(ここで思い出したが、雪岱展で雪岱デザインによる資生堂の香水瓶の復刻が販売されていることがあって、

もう一つ思い出した。日本橋の丸善に寄った帰り、東京駅まで歩こうと思って八重洲口の近くまで来たとき、ちょうど祭りの時期だったらしく、町内会のテントが張られていた。そのテントに、すでに消えていた町名、「檜物町」という文字目にしたとき、ぼー、とするくらい嬉しくて、しばしそのテントをながめていた記憶がある。ケータイやスマホを持っている頃だったら記録として写真に撮っていただろう。

また金沢へ行けば必ずといっていいくらい、泉鏡花記念館を訪れ、当然のこと、雪岱の世界に接している。

なにを言いたかったかといえば、僕と雪岱の関係は、木村荘八、鏑木清方ほどではないにせよ、かなり昔から親しい画家であったはずである。邦枝完二作、あの「おせん」や、とくに高橋お伝の「お傳地獄」の挿画を見れば、挿画好きの人間なら、一瞥しただけで、もう、忘れられない挿画となるはずだ。

|

|

左右とも邦枝完二『お伝地獄』(1934年)挿画。右の刺青の画は入手して額装した) |

||||

なのに、雪岱の画にしても、文章にしても、今回、この一文を草するにあたって、自ら、付け焼き刃感を自覚するハメとなった。それ故に、気ままなはずの稿が停止してしまった。つまり、ぼくは、雪岱の画文やその他、装丁、舞台装置の作品に接して、もう何十年も経つのに、きちんと雪岱に対面してこなかったようなのである。

理由は──多分、雪岱の仕事が、一見しても、あまりにも魅力的で、わかりやすく、それ故に、ひと目惚れ的ファンとなり、サラッと軽く、ぼくなりの雪岱関係を結んできてしまったからではないか。

多くの、ディープな雪岱マニア、あの垂涎の雪岱装丁本を、大金をもってしてでも入手しようとする人達の存在を理解しつつも、いや、理解するからこそか、ぼくは雪岱の仕事を、ファンであるはずなのに、きちんととらえていなかったようだ。

簡単に言ってしまえば、ぼくは雪岱のストイシズム、自分を限定するダンディズム、その勁い精神性に、今回、うすうす気がついて、それに対して、自分の付け焼き刃感も生まれ、筆が止まってしまったのではないか。

|

|

『お伝地獄』の凄絶美 『浪人倶楽部』なかなかアブナイ挿画だ |

||||

気がつけば、むしろ対応は可能である。もとより好きな雪岱世界。改めて初心に戻り、その画文、作品に接すればよい。ほとんどの未知の分野といっていい彼の舞台美術の記録にも凝視してみればいい。幸いなことに、図録やテキストはそこそこ手元にある。

まずは、画文の成果を何度も見て、挿画、装丁なら小説の作家、作品名、舞台なら戯曲名を空んじるくらいに親しむことだろう。もとより楽しい作業、というより、時間の過ごし方、である。しかも、今回は、雪岱の“勁さ”に出会う、という目論見もある。

|

|

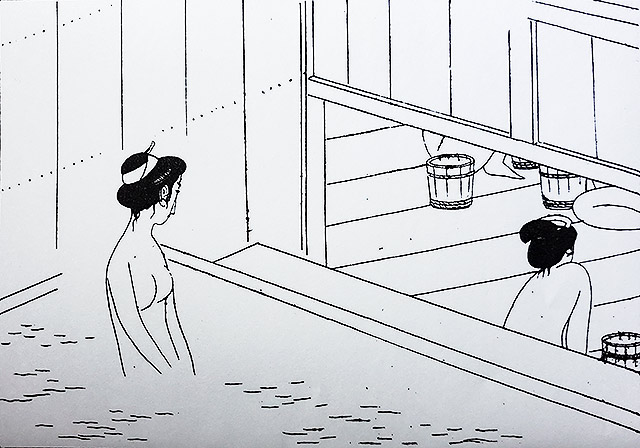

『浪漫倶楽部』挿画。浴槽の向こうの洗場のチラ見に注意

|

||||

航路は見えた。期待できる船旅となる。

まず、ぼくが始めたことは、ぼくのような初学の人間にとっても基本であり、また、雪岱を思えば、いつもここに戻るのではないかという二冊、の文庫を改めて、並べて眺めることだった。この双方を手に取り、挿画、装丁を見、雪岱の文章を読む。今回は心して見、心して読む。

くりかえしになるが、比較的入手しやすい本で紹介する。

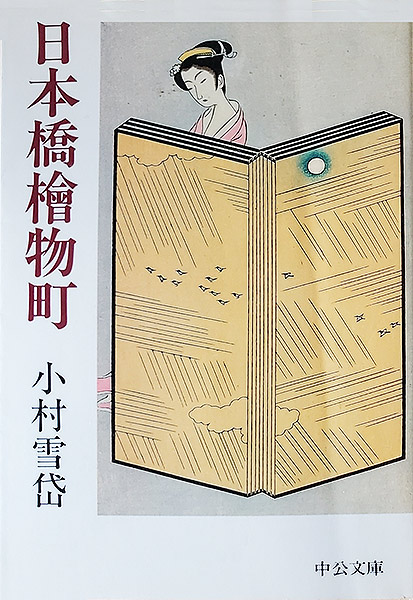

一冊はこれはもう、よくぞ文庫にしてくれました! の、

○中公文庫『日本橋檜物町』(一九九〇年刊)と、それから16年たってからの、といってケナしているのではなく、もちろん、編集者の眼力と出版社の見識を評価しての)

○平凡社ライブラリー『日本橋檜物町』。

まず、この二冊を、ぼくがこれまで、軽く流すようにチェックしてきてしまった反省にもとずいて、少し、瑣末主義(trivialism)の性癖がありはしないか? と他から思われたとしても(もともと、そのとおりだから)、ページをめくりつつ、気になるところをメモしてゆきたい。

じつは、こういうことが楽しいんです。雪岱について、この域にたどりつけた自分を

|

|

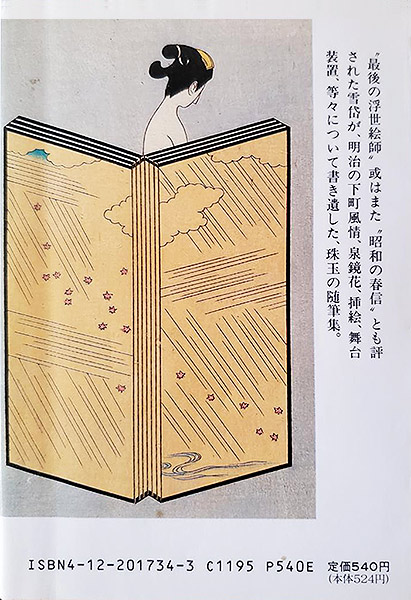

中公文庫の表紙 裏表紙 |

||||

ということで、行きます! まず、中公文庫(以下「中公」と略)。手に取る。手に取ったら、まず、ちゃんと、この文庫本のカバーを見ましょう。屏風が立っていて、そのうしろに、それこそ春信描く風の髪型の女性の立ち姿。

(ふーん、と思うだけ?)──ぼくも、そうでした。ちなみに、カバー裏そでを見ると「おせん」とタイトルがある。そのくらいは、少しは雪岱になじんでいる人には当然わかる。しかしこの文庫本では、その絵の内容、というか意味はどこにも説明がない。

じつは屏風の画と描かれた女性の関係、というか謎解きがあったのでは? 雪岱は、なかなか隅におけない仕掛けをしたりする。

屏風の左端下を見ると、ピンクの衣の一部が見える。もうひとつ、勘ぐれば、この屏風の絵柄。満月のもと、雲が立ち、鳥が飛び、折からの夕立のような雨。もともと「雲雨」は故事に『男女の交情」をたとえるという。

ひっくり返して裏カバーを見てみると、屏風の裏の「おせん」は、見える上半身は裸である。こちらの絵柄は、同じく雲に雨、と流氷の上を紅葉が散り舞っている。この「紅葉散る」も勘ぐれば、なにか意味ありげ。

雪岱のカバー絵、ほとんど構図は同一でありながら、表と裏、おせんの姿の差異によって、ある時間の経過を案じされていると思われる。

もともと江戸の浮世絵の絵柄には、このような“謎解き”の遊び心があったりする。浮世絵をよく知る雪岱もまた自分の作品に、密かに“仕掛け”を試みることを楽しんだのでは。雪岱の作品、とくに挿画は、チラっと見て(なんて粋な線、モダンな構図!)では、雪岱の企てを見逃しているかも知れない。

雪岱は、けっこう油断のならない表現者のようだ。次回に、さらにあれこれと。用心深く、雪岱の仕事を見てゆきたい。