その⑥ 泉鏡花をめぐる清方と小村雪岱

前回、平成十八年、鎌倉市・鏑木清方記念美術館で刊行された『鏑木清方 挿画図録』──泉鏡花編──巻頭の図版『小説家と挿絵画家』(昭和26年制作)を改めてじっくり見る。

筆筒が立つ和机の横に正座する浴衣姿の人物、これはもちろん、この画を描いた清方本人。

樋口一葉、三遊亭円朝像ほか肖像画の傑作を残している清方だが、思い出の記の中の素描のような絵はともかく、いわゆる“本絵”に近い作品に自身を描き入れるのは珍しい。ぼくの知る限りでは、この1点のみ。

それはともかく、清方に対面する、黒の羽織のリュウとした着こなしの細面の男──泉鏡花である。鏡花の座る座敷のうしろには彼がかぶってきた夏帽子(パナマだろう)が置かれている。清方、鏡花、二人とも若い。

廊下の先に井戸のある小庭があり、開け放した戸からは風がそよぎわたるように感じられる。

|

|

「小説家と挿絵画家」1951年。右が泉鏡花、左が清方本人。 |

||||

さて、ここからなのだが、どうでもいいようなことに、つい目が行き、気になってしまう癖のワタクシ、清方の手にしている本、これが何の本なのか気になる。目をこらしても、なかなか解読できない。う~む。しかし、当然、あきらめない。ヒントはどこかにないか、と図録巻末の「鏑木清方、泉鏡花に関する略年譜」をチェックする。

ありました。年譜による。鏡花28歳、清方23歳のとき、人を介して初めて二人は出会う。

|

鏡花29歳『三枚續』出版。清方、この『三枚續』の挿画によって「清方の挿画家としての地位が確立される」。 |

||||

その鏡花が、清方の、あの『築地明石町』に接した時の言葉が、

「健ちゃん丈出来!」

「健ちゃん」とは、清方の本名「健一」。いいなぁ、明治の若き“売れっこ”作家と、それより少し年下の挿画家の関係。

『湯島詣』『高野聖』などによって輝くばかりの人気作家・鏡花よって清方は世に認められ、作家と挿絵画家は、鏡花が亡くなるまで続く。

鏡花の挿絵が清方となると、その装丁は、なんといっても小村雪岱となる。話は雪岱に移ろう。

そうだ、雪岱に移るまえに、ぼくの憶えの要もあって、鏡花、清方、雪岱に関わる、こころ懐かしいひとびとの生まれ年と、亡くなった年齢を記しておこう。

彼らの生きた、そのとしつきは単に過ぎ去ってしまった、物理的一方向の時間軸、年月の目盛りの付された直線の定規のようなものではない。それぞれの生の交互がからみ合い、また過去から現在への放線状の回帰性を形成する。だからこそ、ぼくたちは、彼らの残された文章などによって、今日、現在、彼らが生きた時間、空間、できごとなどを、なまなましく共有することができる。

たとえば一冊の、小さな文庫本が、あるいは古本屋さんの店頭の均一本として出合った著作が、彼らの時間と関係などを親密によみがえらせてくれたりもする。

どれほどいままで、この世の愛読家、読書家が「こんな世の中なら、いつ死んでもいいや」と思いつつも、その反面、「こんな愛しい書物があって、それを手にし、ページをめくって時を過ごせるのなら、百年はおろか、二百年、三百年でも生きていたい」と、心から思ったことか。

ぼく自身の気持ちもそうだから、よくわかる。

例によって野暮な前フリが長い。目的の、控えのメモを転記します。

|

○清親(小林)──1847(弘化4)~1915(大正4)年。享年68歳。 その弟子の若くして逝った、美しき風景画工が井上安治。 ○安治(井上)──1864(文久4)~1889(明治22)年。享年26歳! その安治の作品を偲ぶ一文を草した鏑木清方。 ○清方(鏑木)──1878(明治11)~1972(昭和47)年。享年93歳! その清方を洋画家出身ながら敬し、挿画史に残る傑作『濹東綺譚』を残した 木村荘八。 ○荘八(木村)──1893(明治20)〜1955(昭和33)年。享年65歳。 荘八が師事する清方とともに泉鏡花の文芸に関わり、鏡花本の装丁といったら この人。いまも昔も小村雪岱。雪岱の装丁本は今日も、 の作品となっている。 ○雪岱(小村)──1887(明治20)~1940(昭和14)年。享年53歳。 その雪岱が命を削って創出した舞台美術を、この人はどう評価したのだろう。 演劇評論家にして名文家、そして清方、とくに安治の世界にこしかたの夢をつむぐ 安藤鶴夫。 ○ |

||||

また、ここで、若き清方さんを旅に誘った、落語中興の

つまり、あの円朝師匠(というか文学史的にいえば、文学に言文一致を呼んだ巨匠だ)の8歳下が清親で、その弟子の安治の世界を心に抱いた「築地明石町」の清方が、円朝師匠と旅をしている(円朝と清方の父、明治のジャーナリストの条野採菊は親しい間柄だった)というのだから、時代と人のクロス加減ははかり知れない。

|

|

清方描く、三遊亭円朝像。この円朝と清方が一緒に旅をしたというのだから驚く。 |

||||

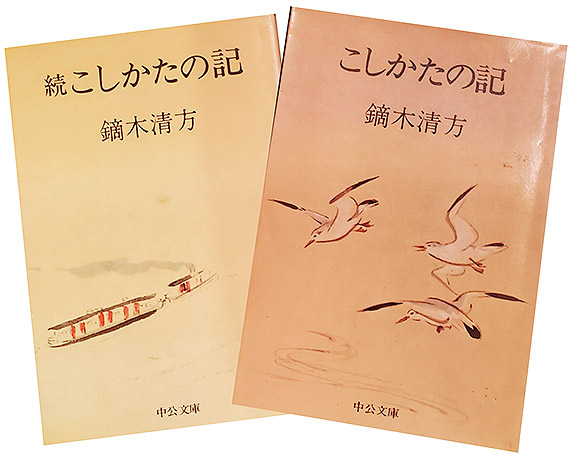

本題に入らねば。清方の中公文庫『こしかたの記』『続こしかたの記』を手にしている。すでに書影は紹介ずみだが、ここであらためて、二冊のカバーの画を見てみませんか。

『こしかたの記』は、三羽の鳥が飛ぶ。清方さんが描く鳥だから、ただの鳥ではないでしょう。隅田川の都鳥でしょう。もう、あまりにも有名な

『続こしかたの記』のほうは、はて、この煙を吐きながら川面を行く船の画は? まちがっていたらごめんなさい。

「佃の渡し」! 青年のころ、ぼくは、この渡しが新橋・佃大橋ができるので廃止と知って、家から(墨田区・吾嬬町)自転車で、この渡しに乗りにいったことがあるから。この渡船は自転車で一緒に乗り込めたのです。

さて、本題に。『こしかたの記』は、清方の自伝的著作でもあり、また当然のこと、その当時、(明治中葉から)の文芸界の様子や、本人が画業にかかわってから世に認められ、挿画家、日本画家として世に名を成すまでの経緯がつづられる、時の世相を背景とした挿画史・画壇史の書でもある。

|

|

『こしかたの記』『続こしかたの記』この中公文庫2冊は貴重な明治、大正、昭和の挿画史文献でもある。

|

||||

『続こしかたの記』の中の「夜蕾亭雑記(一)」に木村荘八とその妻の思い出とともに小村雪岱のことが語られている。引用したい。

|

木村さんを語るともうひとり、私にとって同じく身近に思われた小村雪岱さんを偲ぶ。小村さんは橋本雅邦の生まれた武州川越に明治二十三年生。少年の頃吉並家に養われて日本橋檜物町に住む。君の随筆にその名を以ってしたものがある。美校の選科に入って下村観山の教室に学んだこともあ る。君には東京の檜物町と入谷根岸に郷愁を懐いたようである。

|

||||

|

|

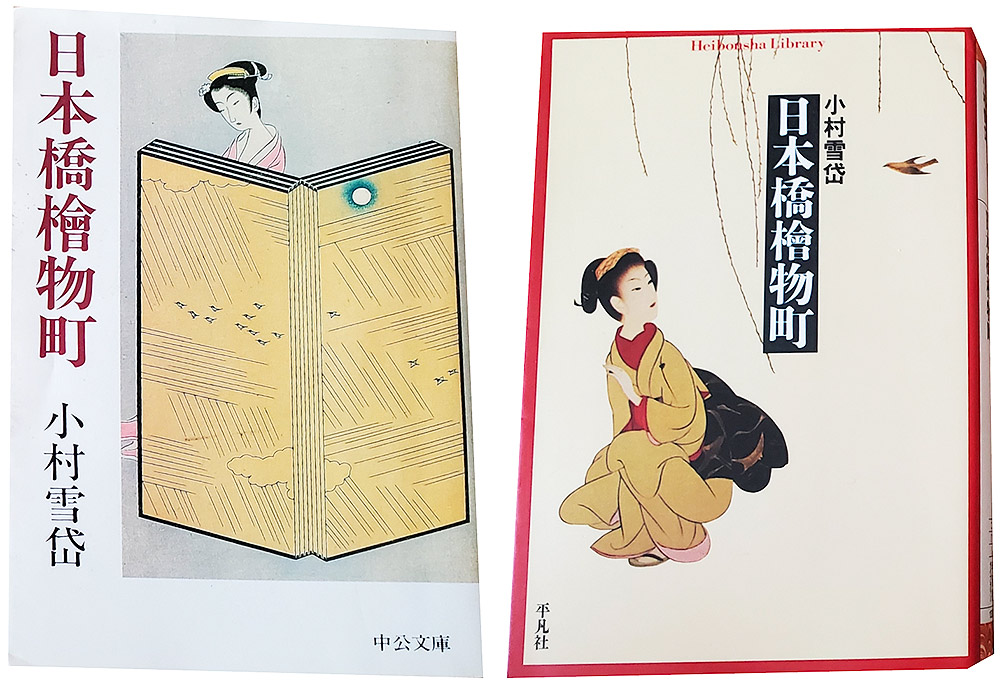

雪岱唯一の随筆集が1990年、中公文庫として刊行。この文庫は古書として高値を呼んだ。それから16年後の2006年、平凡社ライブラリーから刊行。清方や久保田万太郎らの文章も収録されている増補版。

|

||||

清方は先に引用した一文のあと、雪岱と泉鏡花のことに筆がおよぶ。

|

泉鏡花に憧れたのはいつ頃からか──装幀をかいたのは「日本橋」だという。新聞小説の挿絵は里見さんの「多情仏心」に始まるという。 春信の再生、あまりいい呼び方とは思わぬが邦枝完二作「おせん」以来の春信写し、私なども春信に学ぶところはあったが、小村さんのは写しの域を抜け出して第二の春信になり切ったと云うのが当ろう。 |

||||

|

|

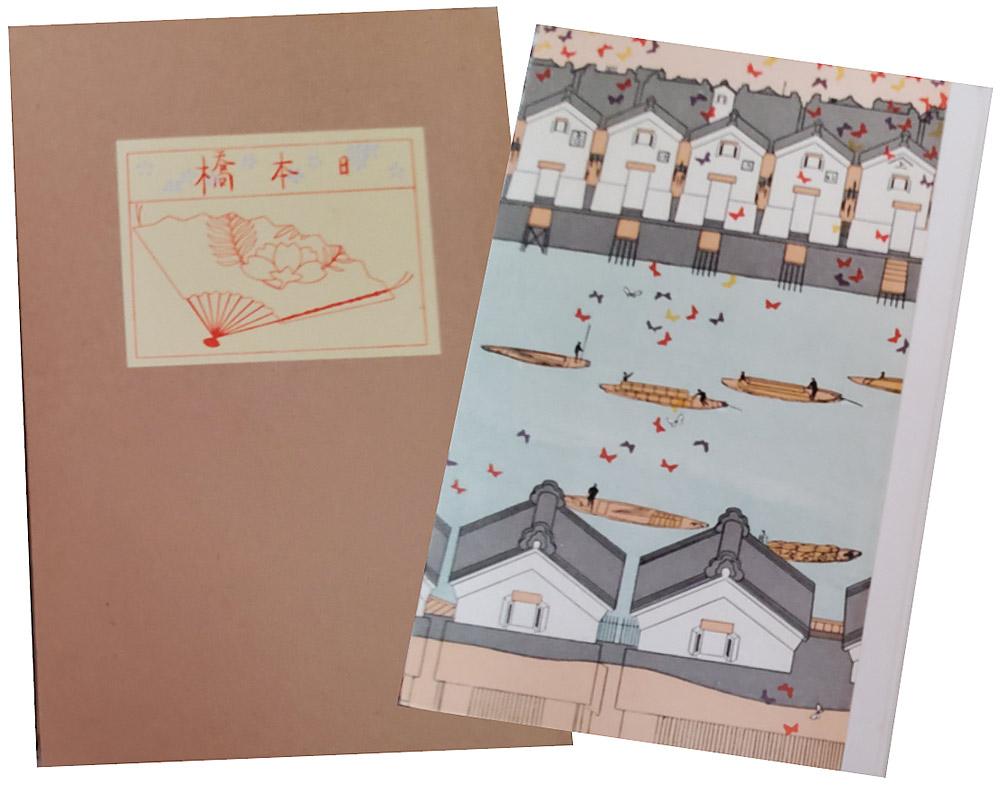

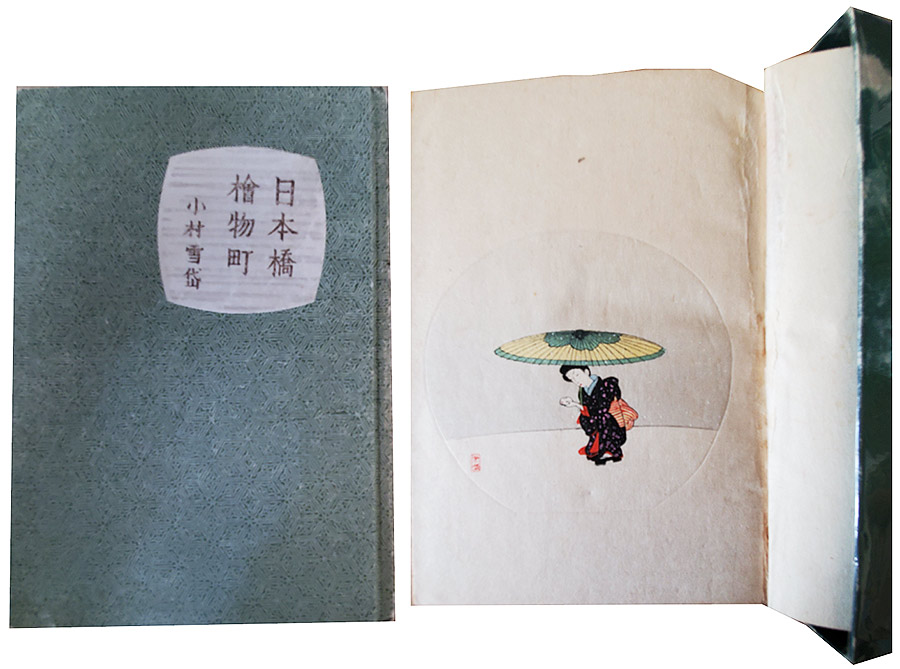

小村雪岱による初の装丁本。泉鏡花原作『日本橋』大正期のなんとぜいたくな造本。この時代の造本レベルは今日、まず不可能。

|

||||

大正三年刊の雪岱装『日本橋』の造本について、なんでこのようにリアルに語れるかというと、日本近代文学館から昭和60年、本文紙質を含め、元本にかぎりなく近い形で復刻されていて、それが手元にあるから。

ちなみに元本の有無をインターネットで調べてみたら、保存状態がさほど悪くないもので七十万円を超えていた。これが美本であったらどれくらいの値となるのだろう。

さて雪岱の随筆集『日本橋檜物町』だが、これも清方の『夜蕾亭雑記(一)』で触れられる。しかも、卓尾、締めの一文である。

|

小村さんは昭和十五年、鏡花原作『白鷺』の映画に、装置なかばで病に斃れた。通夜の晩、平生 仕事をした机に近く、いつ使ったか 昭和十七年、小村さんの遺作を集めた美しい画集が高見沢木版社から、四百円の限定版で出た。それには私の手向けた長い序文がある。 |

||||

|

|

雪岱唯一の随筆集『日本橋檜物町』(昭和17年 高見澤木版社刊)。右は、その木版口絵。雪岱の「雪鬼」。なんと可愛い作品だろう。

|

||||

本文、これは特漉きの紙だろう、しかも全ページ袋とじ、といった戦時中の刊行物としては信じられない、いかにも雪岱を偲ぶにふさわしい造本。この本の巻末に、先の清方の文にあった「小村雪岱画集」の1ページ広告が出ている。うち後半の三行分を紹介する。

|

集むる処數多の名品を初め、氏出でて一時期を画した舞台装置図、嵐の如き賞賛を博した装画の 数々。八十六頁に納の外に木板・原色版二十頁。添ふるに鏑木清方の序文。年譜。

|

||||

清方自ら語り、また、この『日本橋檜物町』の巻末でも告知されている清方の序文が文庫版に収録されているのか記憶にない。(こういうときにこその選集や全集でしょう)とひとりつぶやきつつ、筆をおいて本置物に移動、『鏑木清方文集』(全八巻)をチェックしてみよう。