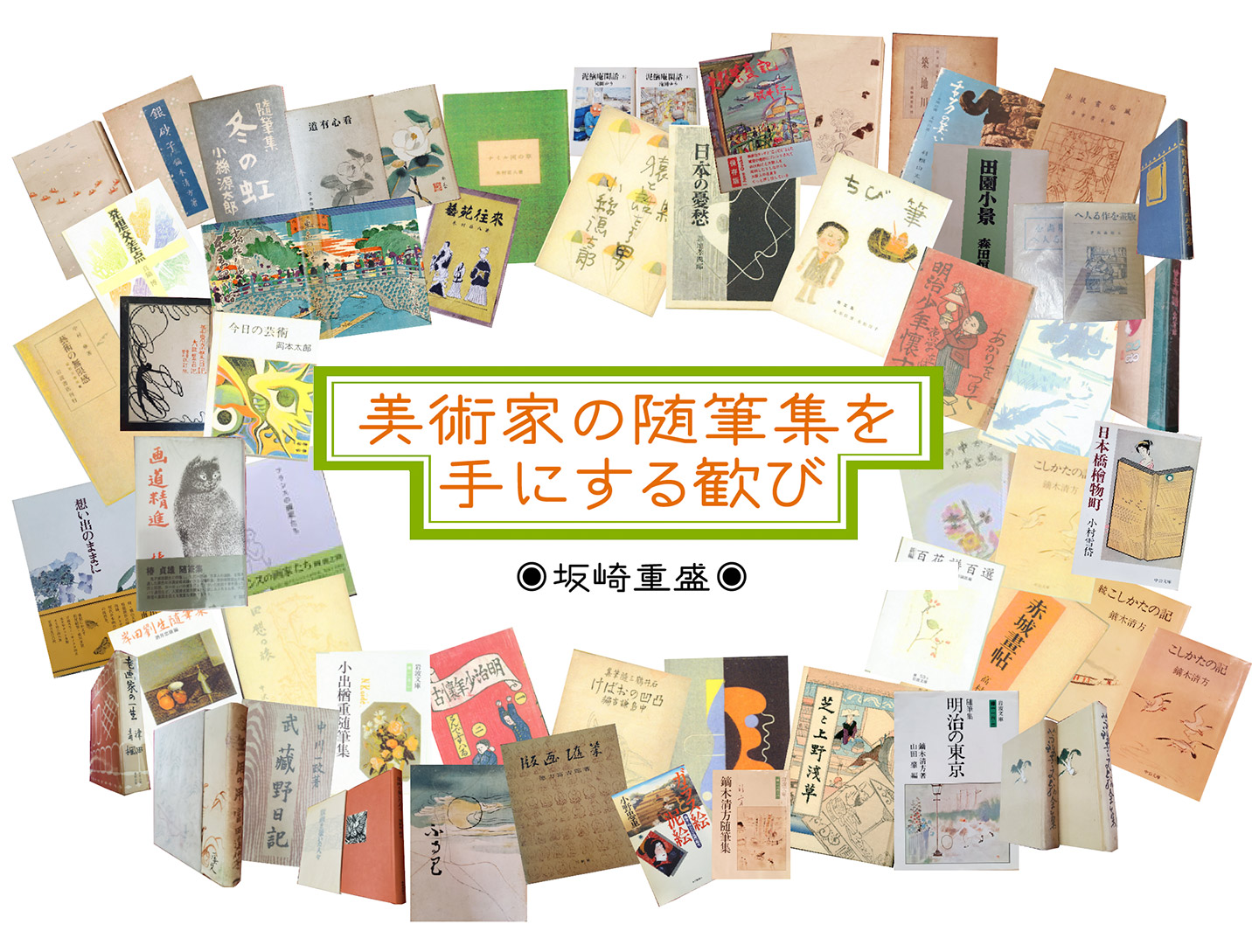

その③ 木村荘八が師として敬慕した鏑木清方の、

隅田川の白魚のごとき明治・東京随筆

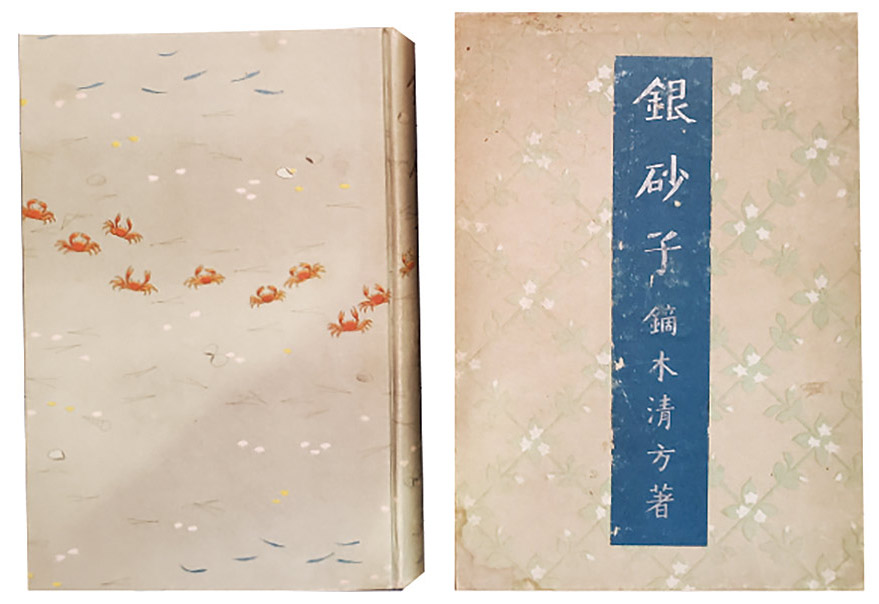

──この一篇は悪文を恐れ気もなく、謹んで鏑木先生に献ず──と、木村荘八が『濹東綺譚』の挿画にかかわる一文で記した、その鏑木清方の随筆集を机の傍に積み上げ、気の向くままに手にしている。清方の随筆集を集めだしたのは、もう何年前ごろだったろうか。二十年、いや三十年もたっただろうか。著作リストを作り、入手した本のタイトルに一冊、一冊、 印をつけ、急がずさわがず収集を続けた。 清方本は日本画家の鏑木清方自ら装丁したものがほとんどで、どれも繊細な美しさで、つい、そっと撫でさすりたくなる。とくに清方の第一随筆集の『銀砂子』や 『褪春記』『築地川』など、本の姿を見ているだけで、うっとりと快く、夢見心地の気分にさせられる。(ここで急いでことわり書きを記しておかなければならない。いまあげた本のうち『銀砂子』だけは小村雪岱装で、これまた雪岱ならではの見事な造本意匠)

|

|

昭和9年岡倉書房刊。小村雪岱装。清方初の随筆集。本表紙の蟹の行列が可愛い。 |

||||

ところで清方随筆本の収集だが、神田神保町の美術関連書を扱っている古書店や、定期的に送られてくる古書目録をチェックして、超豪華限定本の随筆画集?(この『御濠端』と題する本はタイトルを知るだけで、いままで、古書店でも図書館でも手にできないでいる)、この一冊をのぞけば、すべて入手した。

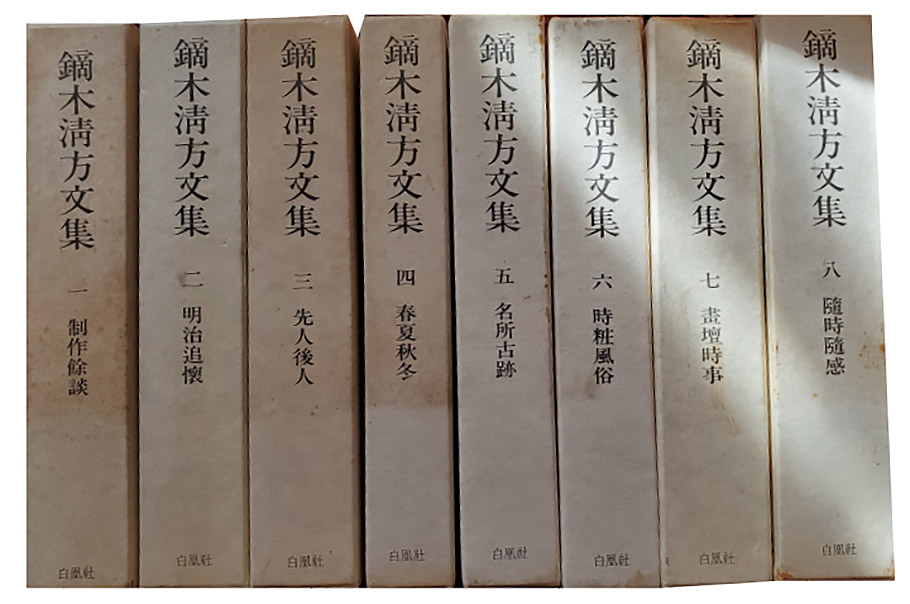

清方随筆の全容は昭和54年白鳳社から刊行の『鏑木清方文集』(全八冊)で接することができ、もちろんぼくも入手しているが、例によって全集の類いは"保険”として所有してはいるものの、手に取りたいのは、一冊一冊の、その時代、その時代に刊行された単行本なのである。前途の木村荘八の場合もそうなのだが、講談社が刊行した『木村荘八全集』(全八巻)によって木村荘八を知るだけでは、ありがたく便利ではあるが、心ときめかない。一冊一冊の単行本の姿、造本、手ざわりがありがたいのだ。

|

|

昭和54年白鳳社刊『鏑木清方文集』(全八巻) 装画家の日本画家で、これだけの文集が編集、収録されたのは、清方の 随筆家としての力量ゆえだろう。

|

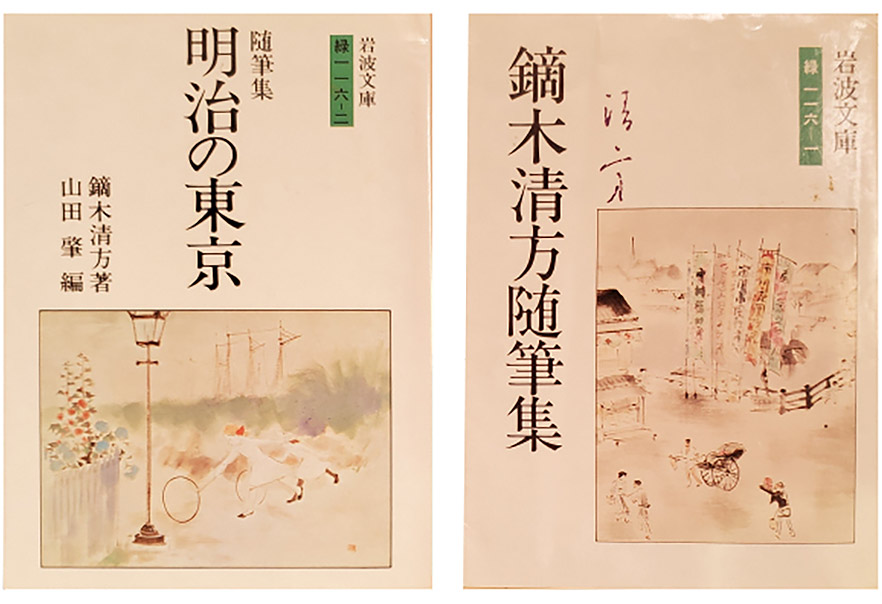

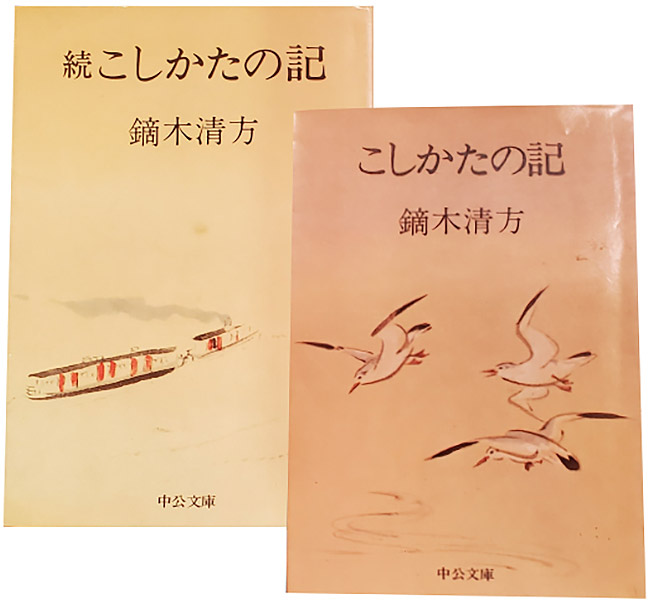

とはいえ、『銀砂子』『褪春記』そのものを、と言っても今日、一般には手にするのは無理な話である。不親切である。テキストとしては現在、比較的入手しやすい岩波文庫と中公文庫を紹介しておきたい。岩波文庫は『鏑木清方随筆集』と『明治の東京』。中公文庫は『こしかたの記』『続こしかたの記』。この四冊を中心に清方の随筆を味わってみよう。もちろん、時に、収集した清方本も“自慢がてら”、ふれてゆきたい。

|

|

|

岩波文庫『鏑木清方随筆集』と『明治の東京』──2著とも山田肇による編集および「後記」が付されている。

|

中公文庫『こしかたの記』と『続こしかたの記』。鏑木清方の画集が一望できる。とくに挿画史上、貴重な資料でもある。

|

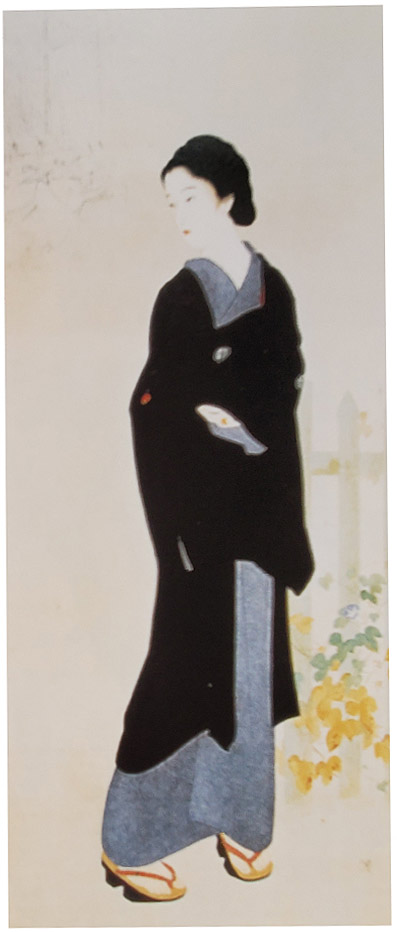

ところで鏑木清方という名を何によって知ったのだろうと、いまさらながら思い返してみたが、それはやはり、清方の代表作であるあの名品『築地明石町』だろう。

明治の女人の、奇跡的ともいえるほどの美しさを描いたこの作品のカラー刷りを目にしたのだろう。木村荘八描く『濹東綺譚』の“お雪”にも淡い恋心を抱いたが、清方の『築地明石町』の夫人像は、たおやかな気品ただよう風姿で、恋心というよりは、別世界に生きる、年上の美しい夫人に対する憧憬のような感情であった。この『築地明石町』に関しては。ありがたいことに清方自身の散文詩が残されている。作品の雰囲気が文字によって伝えられている。

|

|

清方の名品「築地明石町」。イギリス巻(夜会巻)の髪がモダンで、しかも品がある。

|

||||

居留地なる異人館の

垣に絡みて

まだ咲き誇る

いと小さき花つけたり

築地海は

深くたちこめて

朝冷えは

袖かき合わせて

ふとかへり見る

いぎりす

澄むや秋

『築地明石町』は所蔵者の意志だろうか、長く清方の回顧展などでも出品されず、幻の名作として目にすることはできなかった。しかし昨年末、竹橋の東京国立近代美術館が収蔵、特別公開され、念願の“夢の女人”に接することができた。

そんな『築地明石町』(や、また、『一葉女史の墓』、『三遊亭円朝像』)を描いた、鏑木清方という人の随筆にふれてみよう。この人の文章ほど、文学どおり、古き良き日本、とくに、東京の姿、そこに住む人々の暮らしや思いを書き残してくれているものはないでしょう。

まずは、岩波文庫『鏑木清方随筆集』を手に取る。

『鏑木清方随筆集』、あちこちにフセンが貼ってある。これまでも清方の随筆に関しては何度か書いているので、その時々に、覚えか引用のために貼ったものだろう。好きな本、好きな文章の再読や再三読は、人生の贅沢、快楽のひとつだろう。

この文章は『春・夏・秋・冬』の章から構成されている。『春』の章の目次を見る。「宝船」「大橋の白魚」「花見」「褪春記」がブルーやオレンジのマーカーでラインが引かれている。あるときはブルー、別のときはオレンジのマーカーを手にして読んでいたのだ。「宝船」にラインが引かれているのは、ぼくが明治、大正、また昭和初期の木版刷り宝船をコレクションしてきたので、宝船に関する記述に、うれしく接したにちがいない。

|

|

初夢の枕の下に敷いたとされる宝船。文学は「ながきよのとをのねふりのみなめさめなみのりふねのをとのよきかな」という、前から読んでも後ろから読んでも同じ、いわゆる回文となっている。

|

||||

「大橋の白魚」は隅田川で白魚がとれたということの清方自身による見聞記を興味ぶかく読んだからだ。一部を引用したい。

ある年の冬、それとも春の初めでしたか、

河風の寒い

新大橋の西詰へ来かかると、橋の

五、六人の

欄干に

私も何心なく

この一文は大正十四のときに書かれたものだが、このときから「二十年近い昔」 にあったことが回想されている。

(中略)何をすくうのかしらと立ちどまって見ていますと、

間もなく鏡を張ったような四つ手網が引き揚げられました。

船へ敷いた

水晶が散るかと見えて小さい魚が

魚というよりは網の

それは

昔は白魚をとることを「白魚狩」といっていたようだが、明治末、清方が目撃した「白魚狩」の貴重な記録である。隅田川で白魚がとれたんですねぇ。

|

|

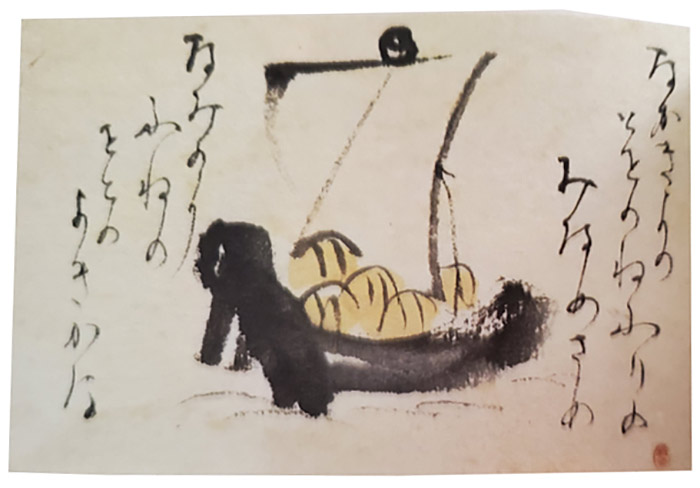

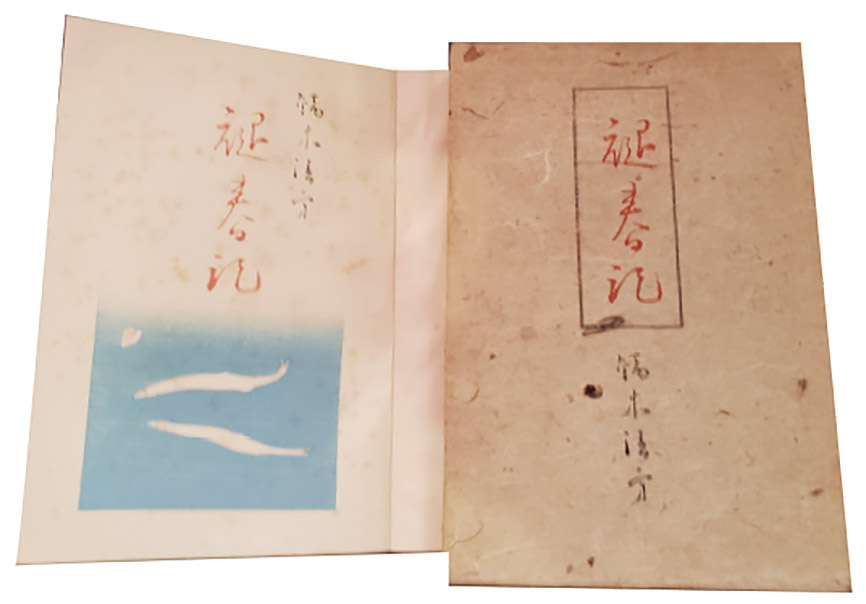

昭和12年双雅房刊『褪春記』の表紙(右)と口絵(左)。初めてこの本と出合い手にしたとき、造本のあまりの美しさに呆然としてしまった。口絵の絵柄はもちろん白魚。

|

||||

この原稿をおこしているこの季節、『冬』の章を見てみよう。「雁」と題する文。上野の池の端の情景が記される。(昭和二十六年)

昔

ほど近い

秋

私どもから

岩崎の

坂が低くなるにつれて土塀の立つ

壁のように高くなり、数十

蔦の葉の秋の色に染めたのが、長い葉柄をつけたまま

落つること

|

|

隅田川の川岸に立つ二人の女性。右の女性の着物に書かれている文字は隅田川にちなむもの。

|

||||

不忍池の雁の声の思い出を語り、当然のごと森鴎外の小説『

もう一文だけ『冬』の章から引用紹介したい。「雪」と題する。

私はまだ旅先で雪にあったことがない。

勿論北国の雪は知らない。

という書き出し。生まれ育った東京を愛した清方は、もともと、あまり旅好きではなかったようだが、清方にかぎらず昔の人は信心からの社寺への参詣やよほどの必要がないかぎり、生まれ育った地を離れる旅行などということはしなかったようだ。

たしか、作家で俳人の久保田万太郎は、東京っ子の自分は箱根の山を越えたことなどない、というのが自慢だったようだ(ただし、実際は関西に旅行したこともあったらしいが)。

それはさておき清方の文に戻ろう。

いわば東京を中心としての雪の趣をしか解し得ないのであるが、

東京ではやはり隅田川を

宮城を

雪の名所といえるだろう。

たしかに、江戸、明治の名所絵を見ると、墨堤や対岸の佳乳山、山谷堀の雪景色が多く描かれている。そういえば向島の長命寺には、芭蕉「いざさらば雪見にころぶ所まで」という大きな碑が今も残っている。雪の名所だったのだ。

雪が降るというも鴎の群がる

長橋の末は吹雪に消えて、蒸気の煙は銀の砂子を吹き乱す。

雪の日は川波高く、上り下りの船に焚く火夕闇に赤々と燃ゆるを

飲めぬ口にもまず盃を

蛇足ながら文中の「蒸気」とは隅田川を上り下りした「蒸気船」のこと。今で言う水上バス。また「銀の砂子」は、銀片を細く砂のように砕いて、

もう一つ、大変なことを触れずにいた。この、岩波文庫『鏑木清方随筆集』の巻頭口絵は、ほかでもない、清方描く名品「築地明石町」なのだ。紹介した清方の散文詩ともども、じっくり鑑賞したい。

|

|

長く幻の名作とされてきた「築地明石町」。見返るのは築地居留地の方向か?

|

||||

上記の散文詩は、この随筆集の編著・山田肇による「後記」で紹介されている。ちなみに山田肇(一九〇七〜一九九三)は明治大学名誉教授で演劇学を専攻。鏑木清方の長女と結婚している。つまり山田肇は義夫の随筆集を編み、「後記」を寄せているのだ。

清方は身内にうらやましいような、よき理解者を得た。