その① 「はじめに」──と仙花紙本

木村荘八『東京の風俗』を手に取る

二十年以上前から何度かリストを作った

二十年以上前から何度かリストを作った

あるジャンルやテーマに関心を持つと、古書店巡りなどで入手した本を本棚に納めてゆく。きちんと読まずに、買ったままの本が、いつの間にか貯ってゆく。増殖が進み、本棚の他の本を圧迫するころになると、仕方がないので段ボール函に収めざるをえなくなる。できることなら、書物は本棚で、いつも背を眺められるよう、思いついたときに手にできるよう、でありたいと切実に思っているのですが、限られた部屋のスペースと本棚対、本の数では、それは夢のまた夢。

本は、世の人が言うように“積ん読”は当然のことながら、ぼくは、気になる本があったら、(とくに古書は)ともかく“買っ

ということで、ある程度、量がたまった本は段ボール函に入れ、例えば函の上と横にマジックで「画家のエッセイ」2010/7などと収納した本のテーマと月日を記しておく。そしてあるとき、それらの本をまとめて手にしたいとき、必要となったときに、再び函から引き出し、改めて本棚に並べてみたり、床に積んで、精読体勢に入る。 画家や彫刻家、あるいはデザイナーが書いた随筆集を、少し本格的に集めてみようかと思い始めたのがいつころのことだったか、もう忘れた。少なくとも二十年以上前から何回か簡単なリストは作っている。

(いつか、このテーマで、まとまった文章を書きたいな)と思いはじめていたのだろう。

逃避気分の古本屋巡りで画家のエッセイと出会う

逃避気分の古本屋巡りで画家のエッセイと出会う

いま思えば、画家の随筆集を手にしたのは大学受験を控えた高校三年のころではなかったろうか。嫌々ながらの受験勉強に、すぐ飽きて、なにかといえば(旧)吾嬬町の実家から自転車で、隅田川ベリの、かつての名所、旧跡、あるいは町なかに不可思議な雰囲気を発しつつ、隠れ棲むように静かに点在していた古本屋をのぞき巡っていた。ぼくが定点観測的に立ち寄ったのは二つの店。一つは、家からそうは遠くない中居堀(墨田区吾嬬町)と、もう一店は、自転車で十五分から二十分はかかったかな、浅草側の反対、吾妻橋のたもとにあった店。もちろん、二店とも、かなり前に姿を消している。

見当たらぬ本は多々あるが、ともかく見切り発車!

見当たらぬ本は多々あるが、ともかく見切り発車!

ところで、いよいよ長年の宿題、「美術家の随筆集」(装丁が著者自身だったりするのも嬉しい)をテーマに連載を始めるにあたって、段ボール函を“よっこらしょ”とチェックし、本をガサゴソと取り出し、それまで棚を占領していた、都々逸、川柳、小唄関連の本をどかし、美術家の随筆集を並べ、久しぶりの再会を喜びつつ、背をじっくりとながめ、あるものは手にし、ページをめくったりしたのだが……気がついた!あの本は? という、あるべき大切な、この企画の“

多少、後髪を引かれる気分ではあるものの、今、見当らぬ本は必ず出てくる、さがし出す、と自分を納得させて、自ら課してきた、長年の“宿題”を、見切り発車、スタートさせることにした。

|

|

|

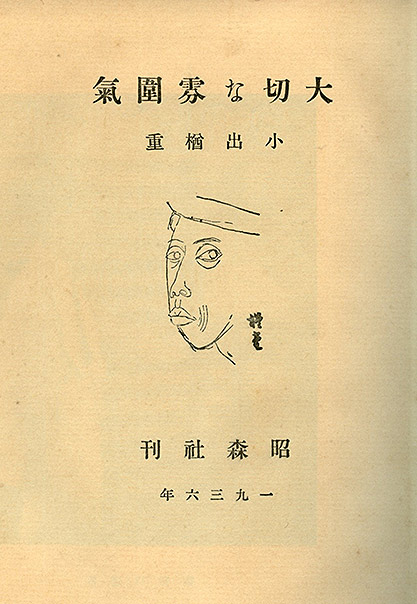

『大切な雰囲気』

本文では、「見当たらない」と記した小出楢重の『大切な雰囲気』がその後、出てきました。その、“大切な”本扉 |

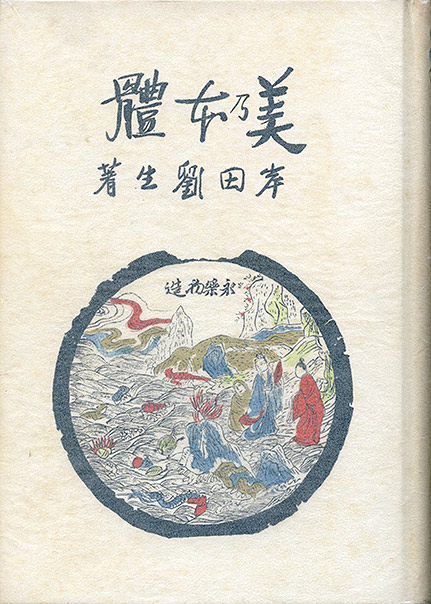

『美の本体』

岸田劉生『美の本体』も出てきました。これも、コロナにかこつけて、勝手にロングヴァケーションの間の本の整理の結果

|

懐古的本の姿に、まず、心を奪われた

懐古的本の姿に、まず、心を奪われた

木村荘八『東京の風俗』と初めて出合ったのも、たしか吾妻橋のたもとの古本屋だった。(荘八による装丁は後出)この本屋は隅田川を渡れば浅草。向島の土地柄ゆえか、あるいは店主の心がけか、江戸、明治に関わる本が並べられることがあった。保存はあまりよくなかったが、春陽堂からの三田村

|

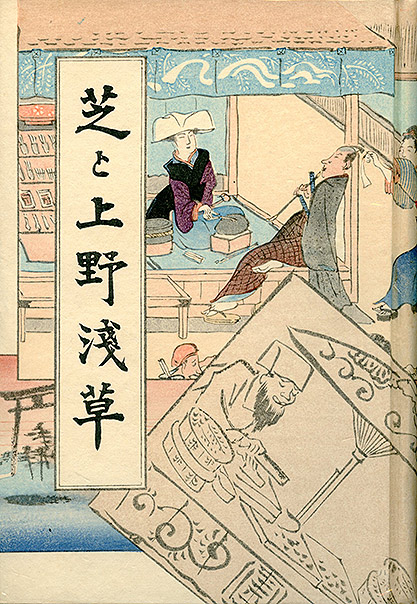

『芝と上野浅草』 大正末から昭和初期にかけての春陽堂本は実に美しい。この『芝と上野浅草』にも一目惚れ。これは買い代えた美本!

|

||||

いずれも過ぎ去った時代を思わせる、美しく小粋な装丁、つまり本の姿で、こちらの眼を引くオーラを放っていた。木村荘八の本とともに、三田村鳶魚の大正末、昭和初期の元本や平山蘆江の住吉書店本は、その後、ぼくのコレクションの標的となった。

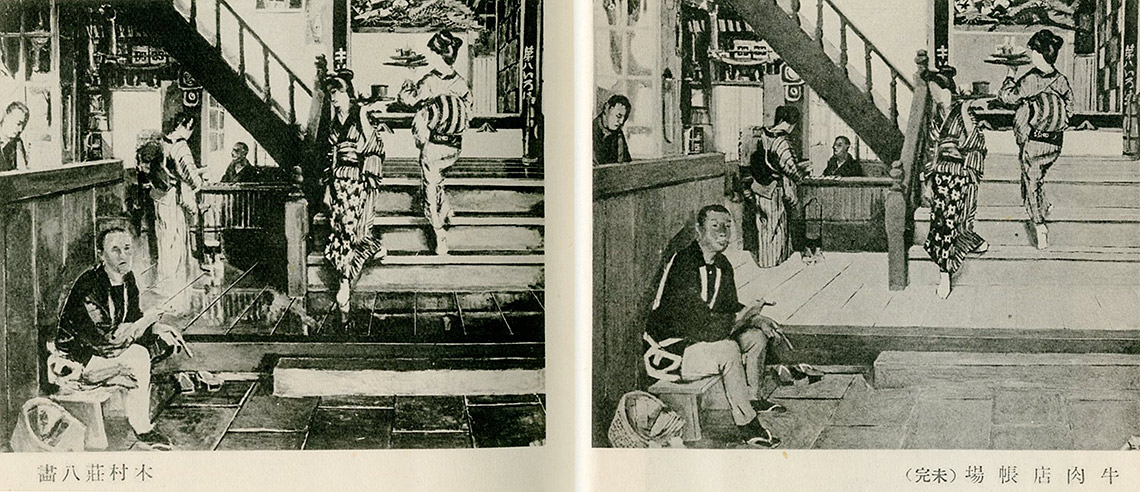

さて、本題の木村荘八の随筆──と、その前に木村荘八といえば、事典的に説明すれば、岸田劉生とともに草土社を結成、二科展や院展にも出品、のち春陽会創立時から参加、洋画家として旺盛な制作活動を行う。油絵でぼくがもっとも心に残る作品は、生家の牛肉屋の大階段を上り下りする“お運びさん”や、帳場、下足番など、店内の光景を描いた作品。また、文学史的には「パンの会」の情景を描いた作品も忘れがたい。

|

荘八の生家〜和綴本より〜 荘八の生家、牛肉屋「いろは」の帳場風景を描いた油絵。(『随筆風俗帖]』 昭和十七年 双雅房刊 和綴本より)一点は未完成、もう一点は出品作。帳場に座っているのが荘八自身といわれている。

階段を登る"お運びさん”の後ろ姿は『濹東綺譚』のお雪さんの階段を上る後ろ姿と酷似!いいですねぇ。 |

||||

|

二枚のチケット 面倒くさがり屋の人間が荘八展には、ちゃんと足を運んでいた。荘八本をチェックしてたら、その荘八展のチケットが。買った図録はまだ出てこない。

|

荘八描く『濹東綺譚』の「お雪」に横恋慕

荘八描く『濹東綺譚』の「お雪」に横恋慕

しかし、ぼくにとって、木村荘八といえば油絵の本絵も大好きだけど、なんといってもご存知、永井荷風『濹東綺譚』の挿画だろう。物語、冒頭のシーン、玉の井を遊歩する初老の主人公、その季節柄、突然の夕立。傘をさす主人公の脇に「檀那、そこまで入れてってよ。」とスッと浴衣の裾をはしょった女性が入ってくる。髪結いの店から出たばかりの、この町の女“お雪”だ。

|

“お雪”登場 これが永井荷風『濹東綺譚』荘八描く、有名な1シーン。なんとまあ美しい!お雪さんも玉の井の雨景も(図版は昭和五四年・飯塚書房版。解説は吉行淳之介)

|

||||

この挿し絵には、傘の中の二人の人物の背景に「おでん」「たばこ」「和洋スタンド?」といった、私娼窟界隈の店の

|

|

一立斎広重『東海道五十三次』のうちの「庄野」。雨足の描写に注意!

|

||||

全集は便利だが、本命は一冊一冊の元本

全集は便利だが、本命は一冊一冊の元本

この木村荘八が、画家としては、おびただしいほどの文章を書き残している。その全貌は昭和58年、講談社からの『木村荘八集(全8巻)』でうかがうことができる。もちろん、美術論もあるが挿画や風俗(主に東京に関連した)、あるいは自伝、日記、書簡の類も収められている。ぼくも荘八本を集めだしてかなり経ってから、やはり持っていたほうが便利だろうと、補足的に、この全集も入手した。ただ、本命は、大正、昭和、戦前、戦後に刊行された一冊、一冊の荘八本である。

敗戦直後の香りプンプンの『東京の風俗』

敗戦直後の香りプンプンの『東京の風俗』

青春の日々の思い出とともにある『東京の風俗』に戻ろう。カバーが、これは明治の石版画、「東京名所」の内、神田川と石橋(萬世橋?)。川面を行く |

『東京の風俗』のカバー(全体) 戦後まだ間もなく用紙も印刷も粗悪ながらなぜか心にしみる『東京の風俗』の荘八による装丁

|

||||

敗戦後四年。カバー、本文の紙質、きわめて粗悪。とくに本文用紙は、古紙などを再生した、いわゆるザラ紙の仙花紙。すぐに黄土色に変色し、この紙質を見ただけで、戦争直後の仙花紙本とすぐわかる。

その『東京の風俗』を手に取る。

おや、

鋭才・石川淳の荷風および墨東批判

鋭才・石川淳の荷風および墨東批判

荷風ファン内外の人には、よく知られる文章だろうが、石川淳の『敗荷落日』は、こう始まる。一箇の老人が死んだ。

そして、こう結ばれる。

日はすでに落ちた。

もはや太陽のエネルギーと縁が切れたところの、

一箇の怠惰な老人の末路のごときは、

わたしは一灯をささげるゆかりもない。

──と。すごい、というか、ひどいですねぇ、ずっと荷風先生を先達として、敬してきたはずの

いや、じつは、引用したかったのは、この一節。『江戸文学掌記』(こちらも講談社文芸文庫『江戸文学掌記』収録)の中の「墨水遊覧」。

公害きわまって、なにが隅田川か。

かつて桜の大木の立ちならんだ長堤は

今や高速道路という重いフタの下に圧しつぶされ、

線下に焼けたあとの百花園は

東京都の管理に係る小公園にすぎない。

そこになにもないことは

行かないさきに分かっている。

雅遊どころか、俗物も

めったに足をむけないだろう。

──だって。「公害」や「高速道路」の醜さ、情けなさくらいは石川大人に言われなくたって、ちょっと優等生的な高校生の作文にだって書けるだろう。しかも「行かないさきからわかっている」って、なにか、自分だけが賢こそうだけど、これが本当のスタイリスト、ダンディの取る態度でしょうか。

けなすのなら、せめて現場に立ちましょうよ。もともと夷齋先生の生まれ育った土地近くじゃないですか。ものごとの実態、事実に接し、通じることなく、通じているフリをする、これを可半通というのではないでしょうか。

これに対し、わが荘八大人の、この『東京の風俗』では、

如何に破壊されやうとも、

よしんば悪化されやうとも、

そこに

その中の虫のやうに、私は東京を

呼吸して生きてゐると思います。

と、この本の「序」で語っています。なんと、わが町を愛する力の差のあることか。〝

|

『敗荷落日』

講談社文芸文庫、石川淳『安吾のいる風景・敗荷落日』。最近刊行の中公文庫『葛飾土産』にも収録 |

|

『江戸文学掌記』 講談社文芸文庫、石川淳『江戸文学掌記』

|

|||

うるさ型の文学者、評論家さえ頭を下げる石川淳と、"素人"木村荘八の文章の差

うるさ型の文学者、評論家さえ頭を下げる石川淳と、"素人"木村荘八の文章の差

世の文学者、評論家諸賢から、 |

|

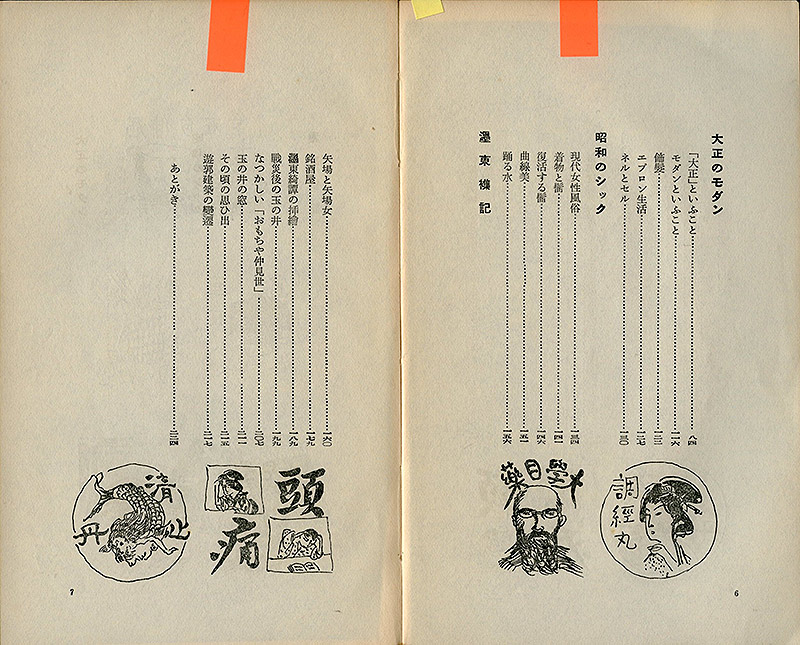

『随筆・女性三代』(昭和31年・河出新書)の目次から。荘八先生のカットは見ていて楽しい。(明治、大正期?の広告の模写)

|

||||

石川淳の文章、読んでいて、当然、並みの才覚どころではなく、それは美事ととしか言いようがなく、たびたび手にも取るが、屹立する奇才とはいえ、こと『敗荷落日』の一文に関しては、悲しいかな自らのスタイルに目が行く作家と、文飾も含めてそのような余計なことを考えずに、愛おしむ物事だけを記録しておこうという“素人”の文章の品位の相違が、否応なくここに表われているのではないでしょうか。

石川淳のことはさておいて、本題の荘八の文章をたどってみたい。美しい文、そして挿画が、とてもありがたいです。(この項つづく)