さて、今回は銀座で「甘い生活」だ。

まずは、このところ2回、買い逃している和光のカヌレ・ド・ボルドーを入手せねば。夕方前の4時前に行っても売り切れていることが何度もあったので、この出戻り猛暑の日中、銀座をめざす。

3時5分前、時計台のある和光ビルに隣接する和光アネックスビルの「ケーキ&チョコレートショップ」に。

カヌレが置いてあるはずのケースの上を見るが──その姿がない!

(えっ!? 3時でも売り切れですか!)と、ガックリ。くやしいので、店員さんに念を押す。「やっぱり、カヌレ売り切れですか!」。

と、「いえ、こちらに」の答えが。

あったじゃないですか。しばらくお目にかかってなかった、あの、ビリー・ホリディの肌のような色艶をした(?)愛しのカヌレが。前の場所と違ったところに3つだけ並べられていた。トリオの風情で。

◉ ついにカルネ、残りの3個ゲット!

(もぉ、勝手に場所を移動するんだからぁ……。フェイントかけないでよ)と思いつつも内心ほっとして、「その3つ下さい」とアセリ気味に注文。が、直後「3つとも買っちゃ悪いかな」と店員さんに質すと「いえ、どうぞ」と答えてくれたので心おきなく買い占める。

1個315円。手にすると、気のせいか、少し小さくなったような……。夏ヤセかしら? いや、そんなはずはない。カヌレは型に入れて焼くので、この和光ならではの貴重な型を変えるなんて考えられない。他の店のカヌレの大きさと混同したのだろう。

◉ これで和光のカルネ・ド・ボルドー。小ぶりだが、みっしりと充実した中味。

それにしても和光のカヌレ、どうしてすぐ売り切れてしまうのだろう。1日何個ぐらい店に並ぶのだろうかと、つい、聞いてみたくなった。答えは──「1日15個ぐらいは置きたいのですが、夏の暑い時期は10個ぐらいで……。お客様には申し訳ないんですが……」とのこと。

(えっ、たった10個!? それじゃ、すぐに売り切れて当然)と、納得。このカヌレ、焼き菓子で、食感はもっちり。とはいえ、中はかなりクリーミーなレア。それだけに日持ちはせず、買ったその日のうちに食べてしまわなければならない。

なかなかプライドの高い色黒美人さんなのだ。

カヌレといえば──世田谷・尾山台の“キング・オブ・パティシエ”河田勝彦氏の店「オーボンヴュータン」のカヌレも絶品と聞いているが、まだ、その至福に接したことがない。必ずや近々。待ってろよ、尾山台。

と、ともかく和光のカヌレを入手でき、ほっと一息ついたところで、「入手しにくいといえば」──で思い出したのが、同じく、ここ銀座の「空也最中」。

これが、店でのバラ売りはおろか、10個箱入りも予約なしでは、まず入手無理。下町も東側育ちの人間としては、「最中なんてものは、そのときの気分でパッと何個か買って、パクッと口に入れるもの。予約してまで?」という思いがある。(漱石先生、そうじゃありませんか。もっとも「猫」に登場する空也最中の店は、当時、上野・池之端にあったとか)。

一方、お店側としては「そんなら食べていただかなくてけっこう、誠心誠意心を込めて作った品を美味しくいただいてもらうために、こういう商法をとっているのだから」という言い分もあるだろう。

で、「空也最中が人気があるのはわかるが、いつ行っても“売り切れ”じゃ、こりゃ、空也ならぬ、“食うや”食わずじゃないか」とコボしたご仁もいらしたとか。

ところが──世に抜け道、裏道があるように甘味の世界にだって抜け道はあります。ちょっとした裏技を使えば、この空也最中をいつでも、1個から、気ままに食べられる。ま、世の中、けっこう甘いものです。

銀座・松屋の裏に、野の花や茶花中心の花屋さん、その名も「野の花 司」がある。その脇のすぐ奥が作家・文人御用達の店として有名な酒舗「はち巻 岡田」だが、その話はまた別の場で。

◉ 野の花「司」の店の前と上に見える「はちまき岡田」の看板

この花店の横に入り口のある2階が「茶房 野の花」。ここで出るんですね、空也最中が。カヌレを手にして余裕のぼくは、ここで涼をとりがてら空也最中とお抹茶をいただこうという寸法。細い階段で2階に上ると、うーむ、大きなテーブルと4人がけのテーブル2つが、すべて女性客で、ほぼ一杯。

(出直すか……)とUターンしかかると、お店の人が「お一人様? 座れますが」と招き入れられる。

予定通り、最中・抹茶セット(800円)を注文。久し振りで、ギュッとあんのつまった空也最中を堪能。ふーっ、満足、満足。抹茶をいただきながら、しばし、明治期、この最中を食したという甘党・漱石のことなど思い浮かべる。

◉ 空也最中と抹茶のセット。シソの花が添えられていた。

と、(そういえばさっき……)と、カバンの中のどら焼きのことを思い出す。そうそう、和光のショップでカヌレを買ったあと、その地下の「グルメサロン」を覗いたんです。なにか面白いものないかな、と思って。

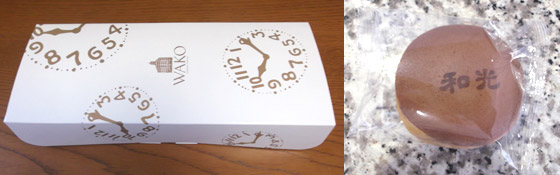

そしたら、フランスワインやソーセージ、もちろんケーキやチョコレートが並ぶ中に、なんとどら焼きも売ってたんですね。ふっくらとした皮に「和光」と誇らしげに焼き印が入っている。

(えっ? 和光のどら焼き? 知らなかったなぁ)。一年ほど前からご登場らしい。 そのどら焼きが、試食用に8等分ぐらいにカットされてガラス器に。しかし高級感のある店内のせいか試食する人もあまりいないらしい。

わざとらしく、じっと、どら焼きを眺めていると、3、4秒でお店の女性が気がつき、「ご試食いかがですか」と声をかけてくれる。

ひとつつまんでいただく。皮の香りが香ばしく、味は壇蜜、いや黒蜜の濃厚にして自然な甘さ。あんも、申し分ない。さすが和光ブランドのどら焼きである。

夕方にちょっとした寄り合いがある。女性も2〜3人参加のはず。

(よし、これで)、と5個セット(1260円)を手みやげに。ブランドどら焼きの手みやげで、心がウキウキしてくる。安い向精神薬ではある。

◉ 和光の時計台をアレンジした包装紙もシャレている。和光どら焼き5個セット。

◉ 和光ブランドのどら焼き

どら焼きに関しては、いつか、機会を改めて取り上げることにする。◉ 和光ブランドのどら焼き

さて、次は、チョコレートショップでも覗いてみるか。それも、ただ持ち帰りの店ではなく、イート・インっていうか、カフェがあって、その店内で、ワインやシャンパンなどといっしょにチョコレートやパフェを楽しめるところ。

人気のピエール・マルコリーニとか、通る人に「ボンジュール」と店員さんが声をかけている「ジョエルデュラン」や、2丁目の「ノイハウス」とか。

チョコレートショップのカフェって、意外なんだけど、客は女性ばかりかというと、そうでもないんですよね。和菓子とお茶の店と比べれば、ぐんと男性率が高い。

というわけで、まずは「ノイハウス」へと思ったが、このギラつく残暑の光の中に立ったら、ふと、(「若松」のかき氷はどうなってるんだろう)と思いついた。

◉ コアビル脇の路地からの入口。

「若松」は戦前の銀座に関わる文章の中で、たびたびお目にかかる。昭和6年・春陽堂刊の安藤更生『銀座細見』(中公文庫収録)には──若松は二葉屋の横丁にある。昼間行くとよく若い芸者やおしゃくがきている。3時頃になると女給がたくさん来る──と当時の銀座の一景を記録している。また池田弥三郎は『私の食物誌』(昭和34年・新潮文庫刊)で、この「若松」のあんみつについて、昭和の6、7年ごろではなかったか、として──わたしは銀座の若松にみつ豆にあんをのせたのがあると聞いて早速大学の友人と食べに行った──と元祖あんみつ発祥の時を書き残している。

愛読書『私の東京地図』の著者・佐多稲子に、『ひとり歩き』(三月書房刊)という随筆集がある。この中にもチラッと甘味屋「若松」のことが出てくる。

メモを取っていた。引用します。

銀座へ出たときもアイスクリームを食べるよりは、若松へ寄って、氷あずきを食べることになる。

と、ある。

このときの「アイスクリーム」は高級店の資生堂、それとも人気の風月堂? いや、若松のすぐ近く5丁目にあった富士アイスかもね。

◉ 「若松」のかき氷。

戦前からの風物詩。

佐多さんは、ここ「若松」名物の、元祖・あんみつよりも、かき氷派だったのかしら。(佐多稲子に関しては、このアートアクセスで佐久間文子さんによる「美しい人・佐多稲子の昭和」が鋭意連載中!)因みに、あんみつに関しては、誰だったか、かつて文人が「あの甘いみつまめの上に、あんまで載せるとは!」と小言をのべていたが、これが女性や若者の大人気を呼んだのだから、古老の小言は空しくなってしまったわけだ。

そうそう、戦後の1940年代末から50年代半ばにかけて「あんみつ姫」(倉金章介)という可愛い人気連載もありました。のちにテレビドラマやアニメにもなった。 で、その「若松」を覗く。この店、銀座のメインストリートの5丁目、銀座コアビルの1階の奥にある。でもね、堂々、ピカピカのコアビルから入るよりも、このビルに向かって右の細い路地から入るほうが、かつての甘味屋の正しい雰囲気が味わえる。「氷」ののぼりもゆれているし、昔ながらのショーケースもある。その中に、当然、かき氷も並んでいる。

ガラスの戸を開けて入ろうとすると……中は中高年の女性で一杯。皆、この暑さを避けて、この店に入ったのだろうか。

というわけで、ミルク、白玉、アイスクリームなどがトッピングできる氷あずきは、またの機会に、となりました。この店、とくに混んでいるときに男が1人で入るのには、ちょっと勇気がいる。女性を誘ってリベンジを果たさねば。

そういえば3〜4年前、……銀座老舗の1つ、タウン誌「銀座百点」で、やはりいまごろ、酷暑の中、1週間かけて銀座1丁目から8丁目、隅から隅まで暑さのため半死半生状態で歩きまわったことを思い出した。題して「あみだ歩き・銀座」。

あみだくじのように、右に左に角を曲がっては歩きまわり、銀座のランチを食べ歩く、という自ら課したハードな趣向。あのときに熱中症になりかけて入った1軒、松坂屋裏の、さすがフィレンツェのハーブの老舗の店、おシャレで静かな「サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア」は移転とのことで消えていました。

消えたといえば、松坂屋も。

街はフッと変わります。思い出の店も掻き消すようになくなります。だからこそ、昔から残っている街の姿や店は、なにものにも代えがたく、ありがたい。

一方、新しくいい店ができれば、それはそれで嬉しい。まさに温故知新──「古きをたずねて新しきを知る」。昔の人はいいことを言ってます。街も、味も、まさにその通り。この連載も、その心がまえで行くつもりです。

(第2回おわり)