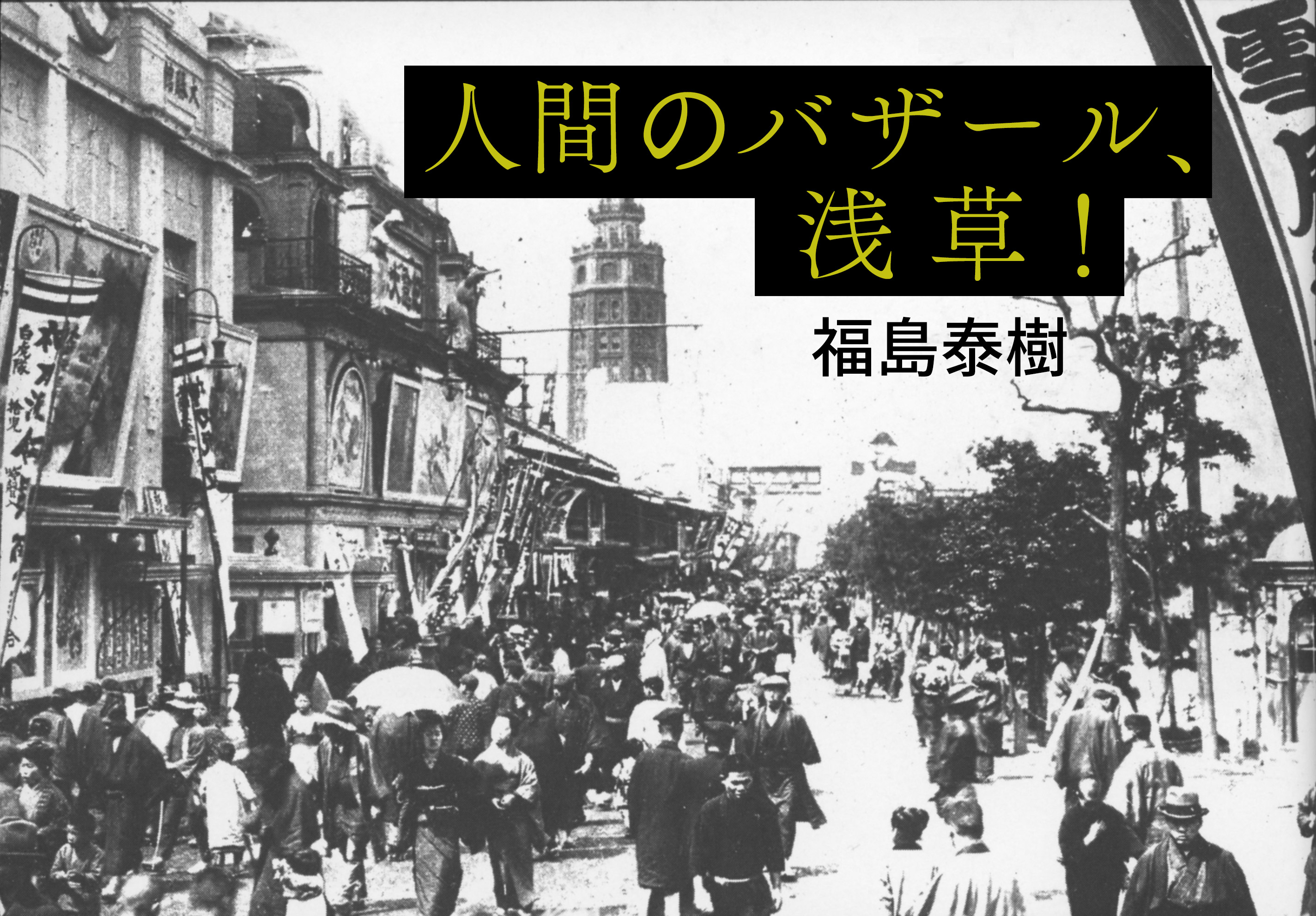

修学旅行(盛岡高等農林学校)で、初めて賢治が東京の土を踏んだのは、大正5年3月20日。東京では西ヶ原と駒場の農事試験場などを見学。関西での研修を済ませようやく一人の時間を得た19歳の賢治は、上野公園(帝室博物館)からはやる想いで浅草公園に向かい、その昂奮をこう歌った。

|

|

浅草の 木馬に乗りて 哂ひつゝ 夜汽車を待てどこゝろまぎれず |

||||

快楽の余韻を揺曳するような賢治の1首を唇にのせてみる。木馬に跨がり不適に哂ってみせたのはなぜか。

賢治が上京した大正5年、巷には、「♪いのち短し 恋せよ乙女/紅き唇 あせぬ間に」に始まる「ゴンドラの唄」(作詞・吉井勇 作曲・中山晋平)が流行っていた。以後、賢治は繰り返し上京。熱き「ペラゴロ(オペラゴロツキ)」に成長してゆく。浅草は、日本文化の発信の地であった。

ハンチング目深く被り俯くはペラゴロ宮沢賢治でない

|

|

1992年9月、福島泰樹「さらば常盤座公演」開催 |

||||

1

浅草オペラの誕生は、大正6年2月1日、誕生の地は六区興行街「常盤座」。

少しくその前史にふれるなら、日本のオペラは明治36年、上野の奏楽堂での三浦環らの「オルフォイス」上演が、最初。以後44年、丸の内に帝国劇場が開館、帝劇歌劇部がつくられ、マチステ座(ロンドン)からイタリア人ジョバンニ・ベットリオ・ローシーを招聘、本格的オペラの完成を目指した。教授陣には清水金太郎、三浦環の後任原信子が控え、一期生には小島洋々、石井漠らがいた。

大正2年6月、ローシー最初の演出で「魔笛」を上演したが、グランドオペラは、現在の日本人の技量をもってはという結論に達し、コミックオペラ(喜歌劇)の方向に進むこととなる。帝劇を去ったローシーは、赤坂にローヤル館を購入。歌劇部継承の意気に燃えたが、ローシーは失意のうちに日本を去って行った。

ところが、ある日、オペラに異変が起きる。

大正6年2月、処は浅草六区興行街の常盤座。新進演出家の伊庭孝は、歌舞劇協会を結成、「日本人によるモダンなミュージカルを」スローガンに「女軍出征」を上演、大ヒットを博す。劇中で歌われた「チッペラリーの唄」は、たちまちのうちに街に氾濫していった。

この年の10月、佐々紅華は、オペラの大衆化と音楽劇の創造を目ざして石井獏らと東京歌劇座を結成、日本館で自作の「カフェーの一夜」を上演、そのなかの「コロッケの唄」は一世を風靡することとなる。こうした和製ミュージカルに加え、「カルメン」などのオペラ、「ブン大将」「ボッカチオ」などのオペレッタ、さらには和製オペラを歌劇と称して上演した。

一方大正7年4月、戸山英二郎(藤原義江)が日本館の東京少女歌劇団に入団デビュー、9年には金竜館を根城に根岸歌劇団が結成され、道を隔てた日本館と火花を散らし合うこととなる。かくして田谷力三、藤原義江らの時代がやってくるのである。そして大正11年、エノケンこと榎本健一が登場する。

「椿姫」のヴェルディーも、「セビーリャの理髪師」のロッシーニも、浅草の金竜館の小さなステージから、日本国中の津々浦々へと漣のように広がっていった。ラジオもない時代に、それは革命といってもいいかもしれない。日本中が歌劇に湧いた大正という束の間の時代を思う。

|

| 1992年9月「常盤座」周辺 |

|||||

「ボッカチオ」ペアトリス姐ちゃん演じるは末廣マリ子、紡績の歌

これは余談であるが、全国津々浦々に轟いた浅草オペラの歌声は、関東大震災以後も高らかに歌い継がれ、終戦後の(焼跡の廃墟に遊ぶ)私たち坊主頭の上にも朗々と轟きわたることとなるのだ。焼跡の子供たちの中で、「♪女房もらってうれしかったが、いつも出てくるおかずはコロッケ」の「コロッケの歌」を知らない奴は誰もいなかった。

「♪恋はやさし 野辺の花よ/夏の日のもとに 朽ちぬ花よ....」が、『ボッカチオ』の、19世紀オーストリアの作曲家フランツ・フォン・スッペ作曲によるものだなぞということはついぞ知らずに、エノケンの陽気な歌声を真似て、スッペ作曲の「トチチリチンの歌」を、「♪歌はトチチリチン/トチチリチンツン」と唱い転げていたのであった。 2

思えば賢治が上京を繰り返した、大正5年から関東大震災をはさむ昭和6年までの15年間(上京数8度、滞在延べ日数350日)は、浅草が最も活気に満ちた時代であった。日本の大衆文化、いや文化そのものを浅草が担ったといっても過言ではない。喜びも悲しみも笑いも涙も、浅草から発し津々浦々の人々へ、口から口へと伝わっていったのだ。賢治が開眼した詩や童話、さらには農民の文化向上を視野においた羅須地人協会に到る、その生き方のエネルギーの源泉は浅草にあったといっていいだろう。

だが、賢治は「ローマ字日記」の啄木のように浅草に足跡を残そうとはしなかった。大正8年、雑司ヶ谷長期滞在の時も、父親に上野図書館の報告はしても、浅草と記すことはなかった。省線鶯谷から徒歩で20分、上野から市電に乗ればさらにわけはない。だが、賢治は、書簡や手帖に「浅草」の二文字を記すことはなかった。

私は、1996年に書下ろした評論集『宮沢賢治と東京宇宙』(NHKブックス)の中で、こんな謎解きをしてみたりもした。「昭和三年の上京の折、賢治が手帖に書き記した「P」という記号は、なぜか浅草であるような気がしてならないのだ。もしかしたらそれは、「楽天地」すなわち「Paradise」の「P」ではないだろうか」。

もし賢治が、浅草と出会っていなかったら、あの「農民芸術概論綱要」に謳われた「それは人生と自然とを不断の芸術写真とし尽くることなき詩歌とし/巨大な演劇舞踏として観照享受」し、「複合により劇と歌劇と有声活動写真をつくる」という、「人生劇場」としての芸術という発想は生まれはしなかったであろう。また、詩集『春と修羅』における自在な詩の組立の中に、賢治が浅草で吸収したもの、音楽、演劇、映像、民衆からの果敢な摂取をみてしまうのである。

|

青く瞬き消えゆく星のまたひとつ交信をせよ電信柱

大正10年12月、稗貫(郡立)農学校の教師となった賢治は、「黎明行進曲」「角礫行進曲」「応援歌」などの歌詞を作り、生徒たちとよく唱った。自作の劇を演出、生徒たちに上演させ、劇中にはきまって浅草オペラさながらに歌がはめこまれた。賢治歌曲集をとくと御覧ぜよ。

「いさをかがやくバナナン軍/マルトン原にたむろせど/荒さびし山河のすべもなく/饑餓の陣営日にわたり/夜をもこむればつはものの/ダムダム弾や葡萄弾……」(バナナン大将ノ行進歌)

「つめくさの花の咲く晩に/ポランの広場の夏まつり/ポランの広場の夏まつり/酒を呑まずに水を呑む/そんなやつらが出かけて来ると/ポランの広場も朝になる....」(ボランの広場)

「ドツテテドツテテドツテテテド/でんしんばしらのぐんたいは/はやさせかいでたぐいなし/ドツテテドツテテドツテテド/でんしんばしらのぐんたいは/きりつせかいにならびなし」(月夜の電信柱) 3

大正13年5月19日、27歳の宮沢賢治は、花巻農学校の修学旅行の学生を引率して、函館にいた。

|

あはれマドロス田谷力三は、 ひとりセビラの床屋を唱ひ、 高田正夫はその一党と、 紙の服着てタンゴを踊る ………… 風はバビロン柳をはらひ、 またときめかす花梅のかをり、 青いえりしたフランス兵は 桜の枝をさヽげてわらひ |

||||

|

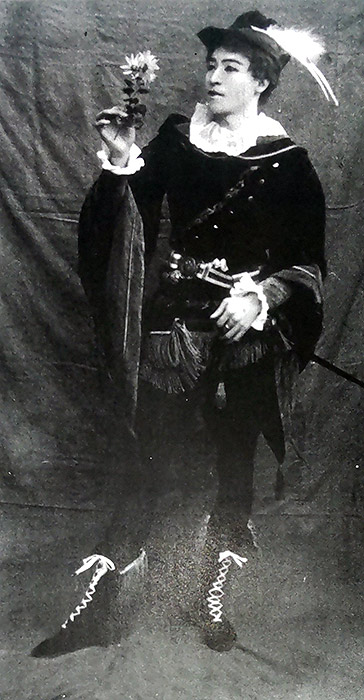

| 田谷力三 |

|||||

あゝ、これは大正5年3月初上京以来、密やかに六区へ足を運んだペラゴロ賢治の消滅しようとしている、浅草オペラへの哀調漂う挽歌であるのだな。ならば「風はバビロン柳をはらひ」は、「風はあさくさ柳をはらひ」ではないのか。

田谷力三なら私も知っている。明治32年に神田末広町に生まれ、10歳で三越呉服店少年音楽隊に入り、大正6年18歳のときローシーに認められ、後に浅草オペラの黄金時代を築いた男だ。

宮沢賢治は、函館の茫々たる海を前に、金竜館で熱中して聴いた「コルネビーユの鐘」を思い起こしていたことであろう。あの世紀のテナー田谷力三がノルマンジーの若き漁夫に扮して朗々と唱う舟唄

|

浪をけり風を衝く 舟人に海は家 嵐にも舷べりに 青い水をただ見る |

||||

茫漠の海を渡りて来しならず南十字星(サウザンクロス)よ涙し溢る