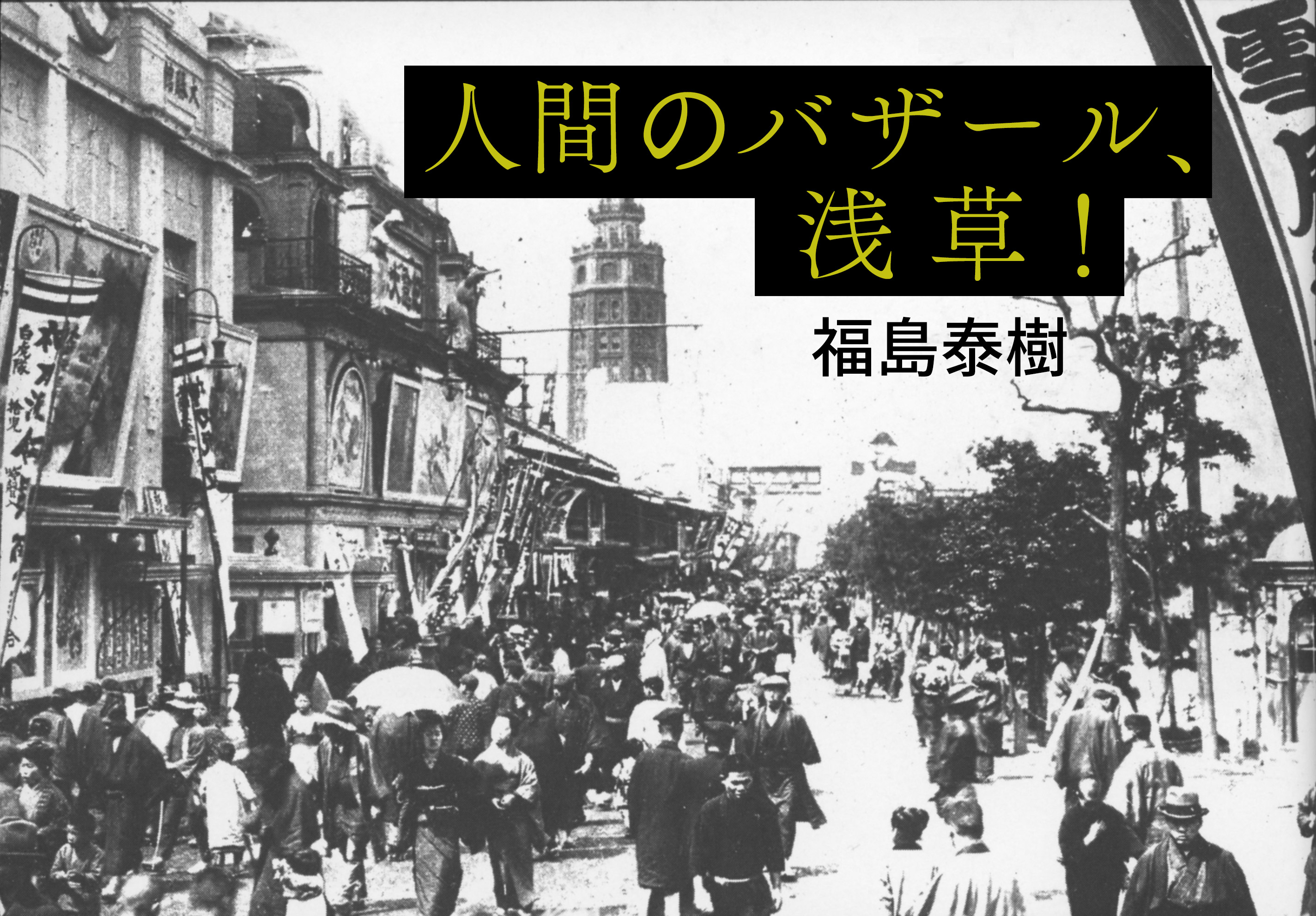

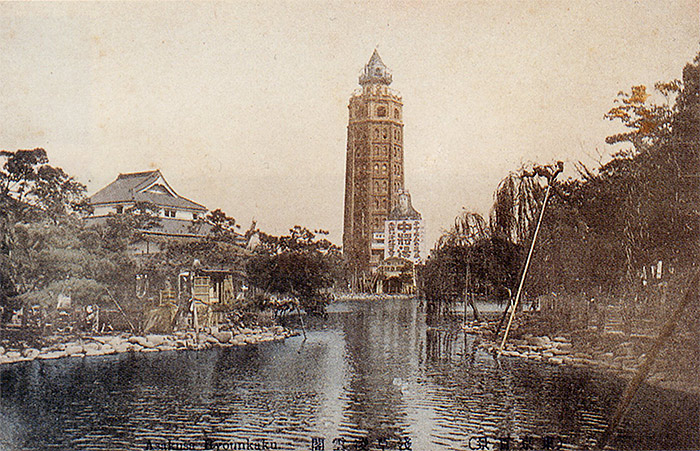

東京名物「十二階(凌雲閣)」の雄姿を水面に浮かべていた瓢箪池(大池)も、昭和34年、浅草寺五重塔再建のため埋め立てられてしまった。浅草六区衰退の一歩であった。

|

|

「浅草凌雲閣」 『ビジュアル台東区史』(台東区) |

||||

瓢箪池の屋台灯りていたりけり風に白衣の 傷痍軍人

ところで私が生まれ育った台東区入谷は、上野、浅草まで徒歩10数分の距離。大震災後の帝都復興事業で造成された「昭和通り」を渡り、「金美館通り」をすこし行くと「国際通り」。通りを渡れば千束町、そして旧吉原である。池の周りには見世物小屋がかかったりしていた。震災時、逃げ遅れた遊女たちが折り重なって蒸し焼きとなった池である。

中学校の級友と連れ立って吉原を歩いた。ズボンのポケット、百円札を何枚か握りしめてである。坊主頭の子供に、和服姿のお姐さんたちは、愛想よく声をかけてくれた。しかし、百円札は使わずに帰ってきてしまった。使っていたら、私の人生はまったく別の様相を呈していたであろう。

吉原の灯が消えたのはそれから何日かが経った、昭和33年の春であった。

1

東に隅田川、西は上野台に続く浅草の歴史は古く古墳時代にさかのぼる。江戸に入ると「米蔵」の建造、吉原遊郭、江戸三座(中村座、市村座、河原崎座)の移転等、浅草は聖俗あいまみれながら発展をとげてゆく。わけても庶民信仰の霊場浅草寺周辺は、元禄の頃から盛場として栄え、水茶屋が小屋掛し、本堂裏手は「奥山」と呼ばれ、見世物興行、大道芸などが江戸庶民の人気を呼んだ。

明治4(1871)年、新政府は浅草寺境内地を没収、公園地に指定。浅草寺の敷地の多くは「浅草公園」と呼ばれるようになる。明治15年、浅草寺西方の田圃を掘って大池を造成。公園地は一区から七区に分けられた。

一区は、浅草寺本堂周辺。二区は、仲見世一帯。三区は伝法院、四区は浅草寺庭園。五区は、奥山。七区は商業街(早々と消滅)。

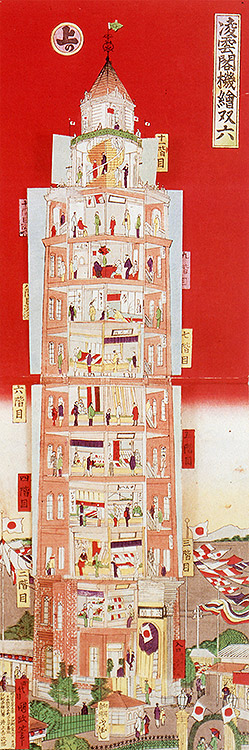

大池の土で街衢を造成、「六区」興行街が開業したのは、明治17年11月のことであった。当初は、浅草寺裏「奥山」の見世物小屋が移転興行。高さ32メートルもの人造富士が出現したのは、明治20年になってから。頂上にのぼれば、東は隅田川の向こうに国府台を眺め、西は箱根連山富岳を望み、南は東京府下を一望、北は吉原遊郭、千住、戸田近郊を見下ろした。しかし、明治23年には取り壊され、跡地に日本パノラマ館が開館。凌雲閣が開業するのは、11月になってからであった。

追憶は雲とやなりてなやましく漂う霧の彼方よりくる

凌雲閣、通称「十二階」は、パリのエッフェル塔を摸して設計、工費は5万5千円。8階までが8角型総煉瓦造り、11階、12階は木製。高さは雲を突く67メートル、むろん東洋一の高層である。関東大震災で倒壊するまでの33年間を、浅草の象徴・東京の一大名所として人気を博した。

しかし、凌雲閣(旧千束2丁目)周辺、いわゆる「十二階下」は一歩路地を踏み込むと、畦道さながらに入り組み、整然と区画された浅草公園六区と好対照をなしていた。

|

| 四代 歌川国政 「凌雲閣機絵双六」 1890年(明治23年) 『ビジュアル台東区史』(台東区) |

|||||

北海道流浪の日々は、石川啄木に現実への目を開かせた。「自らの文学的運命を極度まで試験」すべく、釧路から再度上京を図ったのは明治41年、22歳の春であった。本郷区菊坂町に金田一京助と同宿し、小説を書きまくるが売り込みに失敗。失意と焦燥の中で、忘れていたはずの短歌と邂逅、一夜に100首以上をなした。

啄木が始めて浅草に遊んだのは、上京4ヶ月後の8月21日。「夜、金田一君と共に浅草に遊ぶ。蓋し同君嘗て凌雲閣に登り、閣下の伏魔殿の在る所を知りしを以てなり。」「キネオラマなるものを見る。ナイヤガラノ大瀑布、水勢

|

凌雲閣の北、細路紛糾、広大なる迷宮あり、此処に住むものは皆女なり、若き女なり、家々御神燈を掲げ、行人を見て、頻に挑む。或は簾の中より鼠泣するあり、声をかくるあり、最も甚だしきに至つては、路上に客を擁して無理無体に屋内に拉し去る。(……)“チョイト、チョイト、学生さん” “寄つてらつしやいな” 『石川啄木全集』(筑摩書房)第五巻 「明治四十一年日誌」「八月廿一日」319頁 |

||||

|

|

石川啄木 |

|||||

4月3日より、日誌は、家族の上京を意識してか「ローマ字日記」に移行してゆく。人に読まれない安心ゆえか、日記は自在な流れとなって奔流してゆく。収入を得た啄木は、浪費を繰り返し、絶望的焦燥に苛まれながら浅草に繰り出し、遊蕩に束の間の夢を結ぼうとする。

3

4月10日の日記を引く。「いくらか金のある時、予は何のためろうことなく、かの、みだらな声に満ちた、狭い、きなたい町へ行った。予は去年の秋から今までに、およそ十三−四回も行った、そして十人ばかりの淫売婦を買った。ミツ、マサ、キヨ、ミネ、ツユ、ハナ、アキ…………名を忘れたのもある。予の求めたのは暖かい、柔らかい、真白な身体だ。身体も心もとろけるような楽しみだ。しかしそれらの女はやや年のいったのも、まだ十六ぐらいのほんの子供なのも、どれだつて何百人、何千人の男と寝たのばかりだ。顔につやがなく、肌は冷たく荒れて、男というのには慣れきっている、なんの刺激も感じられない。」「何千人にかきまわされたその陰部には、もう筋肉の収縮作用がなくなっている、弛んでいる。」と記し……。

|

たった一坪の狭い部屋の中に 『石川啄木全集』(筑摩書房)第六巻 「ローマ字日記」130〜131頁 |

||||

女たちの惨状のなかに、自暴自棄のおのれの心情を映し取っているのだ。自虐と加虐のあわい、残忍と憐憫の入り交じった、歪んだ微笑を浮かべる石川啄木の顔が見える。そして、その自意識を啄木はこう歌った。

|

浅草の夜のにぎわいに まぎれ入り まぎれ出で来しさびしき心 |

||||

|

「ローマ字日記」に記された赤裸な一文が「長歌」であるなら、まぎれもなくこの一首は「反歌」である。一首の背後にのたうつ長大な時間を思う。

魔窟には魔窟の花を、そしてまた小男がゆく血ィ吐いて行く

「ローマ字日記」にこの一文を書いた3年後の明治45年4月、大逆事件に暗い情熱を燃やした一大の天才児は、父一禎、妻節子、若山牧水に看取られながら極貧のうちに、二十六歳の生涯を閉じた。その遺骨は詩友土岐哀歌の生家、浅草等光寺に埋葬された。