80年代半ば、渋谷の街を歩くのが好きだった。

銀座や新橋で新作の試写を見た後、渋谷で下車して、書店やレコード・ショップなどをまわり、インディペンデント系映画会社を訪ねる。そんな日々を送った。

よく立ち寄った会社のひとつにKUZUI エンタープライズがある。

当時、この会社のオフィスは東急本店の斜め前にあった小さな雑居ビル、ジョンクル・ビルの中にあった。1階に古い酒屋があり、上にはいくつかの会社が入っていた。

夕方行くと、スタッフのひとりが言う。

「大森さん、悪いけど、1階でビール、買ってきて!」

「え〜」と一瞬、面倒くさそうな顔を見せ、私はしぶしぶその言葉に従う。そして、何本かの缶を持ってオフィスに戻り、のどにしみる一杯を飲みながら、スタッフの近況を聞く。

「この前、デイヴィッド・バーンから、電話があったよ」

バーンはアメリカの人気バンド、トーキング・ヘッズのカリスマで、私は彼と話したというスタッフの自慢話をうらやましそうに聞く。ある時はニューヨークのグラフィティ・アーティスト、キース・ヘリングの姿を目撃したこともあった。

後に『神経衰弱ぎりぎりの女たち』(87)で知られ、今では世界的監督となったペドロ・アルモドバルの名前を知ったのも、そのオフィスだ。 たまたま机に載っていたある英文資料を手にとった日のこと──。

「その監督、女装して、舞台で歌っているみたいだよ」

その頃、アメリカではアルモドバルの「What Have I Done to Deserve This?」(84)という作品が話題になっていた。その資料に目を通しながら、映像が奇抜そうな新人監督への興味をふくらませる……。

ある時はモノクロのしゃれたポストカードを見つけて手に取る。

「これ、何?」

それはスパイク・リー監督の『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』(86)という新作映画のポスカードで、ヒロインの黒人女性がカードの真ん中で笑顔を浮かべている。

振り返ってみると、そのオフィスにはいつも小さなサプライズがあった。

「悪いけど、ビールのおかわり、買ってきてくれる?」

再び「え〜」といいながらも、1階の酒屋に行き、さらに缶を買い込む。ビールの栓を抜いていると、スタッフのひとりがレコードを取り出す。

「トーキング・ヘッズの新譜、かけようか?」

家で何度か聞いていたが、そのオフィスで聴くと、さらに音がソリッドで、かっこいい。

やがて、ビールがほどよくまわり、窓越しに見える渋谷の夕暮れのストリートがさらに魅力的なものに思えてくる……。

◉『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』のパンフレット。「ニューヨーク」、「ストリート」のキーワードが人々を引きつけた

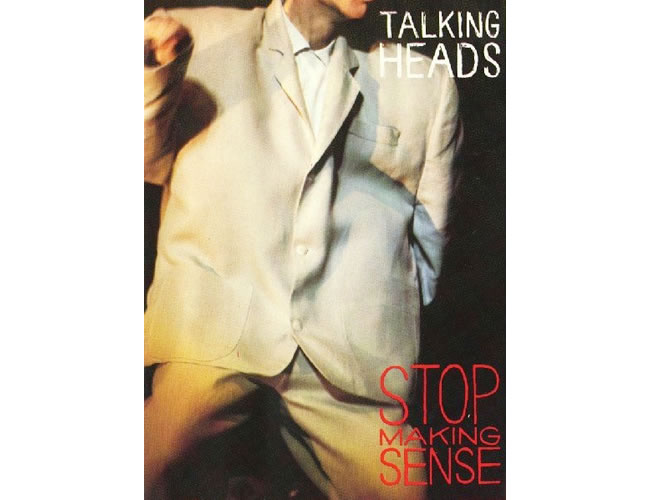

当時のKUZUI エンタープライズを振り返ると、そんな場面がスナップ写真のように浮かんでくる。いま、考えると、そこにはニューヨークの風が吹いていて、その風に吹かれたくて立ち寄っていたのかもしれない。『ストップ・メイキング・センス』(84)や『バグダッド・カフェ』(87)、『ワイルド・アット・ハート』(90)、『バートン・フィンク』(91)など、この会社の配給作品にはその後のインディペンデント映画界を変えていくような可能性を感じとれた。

前回、掲載したパルコ・スペース・パート3の映画担当の根占克治さんの発言によれば、トーキング・ヘッズのライブ映画『ストップ・メイキング・センス』は渋谷のミニシアターのレイトショーの流れを大きく変えた映画で、パルコでレイトショーを始めたひとつのきっかけになったという。

この映画の監督はインディペンデント映画界出身のジョナサン・デミで、当時、日本では『女刑務所・白昼の暴動』(74)や『怒りの山河』(76)といったB級テイストの作品が公開されていただけだが、私はたまたまアメリカで『メルビンとハワード』(80)という日本未公開作を見ていて、デミ映画の意表をつくユーモアのセンスにほれ込んだ。

老いた富豪ハワード・ヒューズと彼をトラックに乗せたといわれる実在の運転手との心温まる物語で、特に妻役のメアリー・スティーンバージェン(この映画でアカデミー助演女優賞受賞)がテレビのクイズ番組に出演して、ザ・ローリング・ストーンズの曲に合わせてキュートなタップ・ダンスを見せる場面に大笑い。

音楽センスのいい監督に思えたので、『ストップ・メイキング・センス』にも個人的には見る前から期待が高まっていた(当時、デミは日本では無名だったが、90年代に社会現象を巻き起こしたスリラー『羊たちの沈黙』(90)を作ってオスカー監督となる)。

この作品の配給でKUZUI エンタープライズは本格的に映画の配給会社として動き始めた。会社設立時のスタッフのひとりだった遠藤久夫さんと再会して、当時の話を聞くことになった。

同じく初期スタッフだった伊地知徹生さん(現在アメリカのニューメキシコ州サンタフェ在住。インディペンデント映画の配給・製作にかかわる)には国際電話で印象に残っていることを話してもらったので、そのコメントもまじえながらKUZUI エンタープライズのはじまりについて振り返りたい。

まず、ふたりの経歴が興味深い。遠藤さんはファッション雑誌「流行通信」で広告営業を担当した後、海外のインディペンデント映画の宣伝を手がけ、新宿のシアター・アップルでレイトショーにかけた。『レゲエ・サンスプラッシュ』(80)というレゲエの映画だったが、結果的にはまずまずの成功を収め、今度は松竹富士が持っていた『カントリーマン』(80)という別のレゲエ映画の宣伝を依頼された。

「この映画は残念ながらヒットしなかったんですが、松竹の人の紹介で葛井克亮社長や奥さんのフランと知り合いました。ご夫婦がKUZUI エンタープライズを作ることになって、そこで『ストップ・メイキング・センス』の宣伝を手伝うことになったんです」

一方、伊地知さんは日本のインディペンデント監督、山本政志のデビュー作『闇のカーニバル』(81)の共同プロデューサーのひとりで、葛井社長とはカンヌ映画祭で出会った。作品に興味を持ってくれて、映画祭の批評家週間で上映されることになった時は、社長が通訳も担当してくれたという。

「その頃、電通映画社で企業PRの映画やコマーシャル・フィルムなども作っていたんですが、その前に自主映画の上映や興行も手がけていたせいか、その現場に飽き足りないものを感じていました。そんな時、社長に誘われてKUZUI エンタープライズに参加することになりました」

遠藤さんも、伊地知さんも、それぞれ、インディペンデントな立場で映画を配給したり、製作したりといった経験があり、それを買われて新しい会社作りに参加することになったわけだ。上司にベテランの宣伝マンがいるわけではなく、それまで独立した立場で仕事をしていた人が試行錯誤の中で宣伝にチャレンジすることになったのだ。

葛井克亮社長は葛井欣士郎の甥にあたる人物で、叔父の方は60年代以降、『尼僧ヨアンナ』(61)、『アメリカの影』(59)、『去年マリエンバートで』(60)など、内外の個性的なアート映画の公開に大きく貢献したアートシアター新宿文化の伝説的な支配人として知られている。

克亮社長の方は、70年代にニューヨークで角川映画『人間の証明』(77)のロケが行われた時は助監督として参加し、そこでこの映画のスタッフのひとりで、後に社長のパートナーとなり、共にKUZUI エンタープライズを始めることになるフランと出会った。以後、アメリカでの映画作りに参加しているうちに、ニューヨークのインディペンデント・シーンで、いろいろな人脈ができていったようだ。

80年代に入ると大映インターナショナルに配給を委託して、先駆的なヒップホップ映画『ワイルド・スタイル』(82)を83年秋に公開することになった。ドキュメンタリー・スタイルで、当時のニューヨークのストリート・カルチャーを紹介する作品だ。ストリートでブレイク・ダンスなどを踊っている(不良の?)若者たちを映画のキャンペーンでアメリカから呼んだが、この時も葛井社長が彼らをまとめていたようだ(歌舞伎町の映画館での試写会で、彼らのパフォーマンス付きの上映を見たが、リズミカルな動きの路上パフォーマンスを初めて生で見たせいか、その動きの激しさに驚いた覚えがある)。

ハリウッド産のダンス映画『フラッシュダンス』(83)がひと足先に日本では大ヒットしていて、大半の人はこういうヒット作を通じてヒップホップ・ダンスも知ることになった。インディペンデント映画の『ワイルド・スタイル』には“原液のニューヨーク”ともいえるリアルな魅力があった。複数のレコード盤をまわすDJやキース・ヘリングを思わせるグラフィティ・アートを描くペインターも登場する。後にキースの日本でのマネージメントも担当していた葛井社長の嗜好性が分かるニューヨーク映画だったが、当時ヒットはしなかった(90年代にパルコでリバイバル上映されている)。

KUZUI エンタープライズの方針について、遠藤さんは振り返る。

「僕もそうですが、社長もスノッブな映画は嫌いだったようです。ヒップホップ・カルチャーの精神でもある“オン・ザ・ストリート”、“楽しい”、“スタイリッシュ”。それが会社の好む作品のキーワードでした」

そんな方針を持つ会社がある映画と運命的な出会いを果たす。それが『ストップ・メイキング・センス』だった。

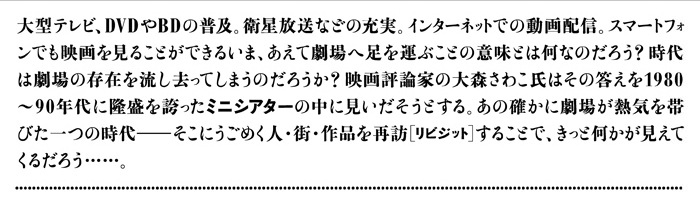

◉『ストップ・メイキング・センス』の海外版ポスター。抽象性の高いデザインで斬新さが伝わる

この作品、アメリカではニューヨークとロサンゼルスの小さな劇場で封切られ、批評家や観客の支持を得ることで、やがては半年以上に及ぶロングランとなった。当時は他にもインディペンデント映画の予期せぬヒット作があり、アメリカの雑誌「タイム」(85年2月4日号)は『レポマン』(84)、『チューズ・ミー』(84)など他のインディーズ系のヒット作と合わせて、この低予算映画のパワーを讃えた(“新しいカルトムービー”と呼ばれていた)。しかし、『ストップ・メイキング・センス』はなかなか日本の土は踏めないでいた。ロックのライブ映画は興行的に厳しいというイメージがあったせいだろう(歴史的なロック映画『ウッドストック/愛と平和と音楽の三日間』(70)が上映された時も日本では不入りだったと聞く)。ニューヨークのニューウェイブ系サウンドとアフリカ的なリズムを融合した80年の画期的なアルバム「リメイン・イン・ライト」で絶大な支持を得たトーキング・ヘッズは、音楽マニアにとってはニューヨークを代表する最先端のバンドだったが、日本の映画業界では知名度が低かったし、誰もが知るようなヒット曲もなかった。

サウンドトラックにあたる同名のライブ・アルバムだけは映画に先駆けてリリースされていて、すでに音楽ファンの間では話題になりつつあった。しかし、「タイム」誌の記事が出た後も、日本では上映される気配がない。

「キネマ旬報」(85年6月上旬号)に書いた「カルトムービーズ」という記事の中で、当時、私はこんな文章を残している。

「なんとなく毛色の変わったものに限って、ビデオでだけ見られるケースが増えている。アメリカやイギリスのポップなかんじの作品を上映する小劇場が、日本にはあまりにも少なすぎるせいだろう。だから、デレク・ジャーマンやジョン・セイルズらの作品もいまだに日本の土を踏めないではないだろうか。〔『ストップ・メイキング・センス』などの〕記事を見かけるたびに、私は日本のカルティストたちと大画面に熱い声援を送る日が来ることをつい夢想してしまう今日このごろだ」

この記事が出た直後に、以前から知り合いあった伊地知さんと街でばったり会い、うれしいニュースを聞いた。

『ストップ・メイキング・センス』が遂に日本でも公開されることになったのだ。

[次回へ続く]

◉渋谷の東急本店から撮影した、80年代にKUZUIが入っていた雑居ビル。1階の酒屋は今も健在のようだ

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。