スクリーンの中で白のカーテンが風にそよぎ、バルコニーに置かれた植木鉢が目に飛び込んでくる。バルコニーの向こうには広い海。その風景に甘美な音楽が重なり、イタリア語の映画タイトルが現れる。

ヌーボー・シネマ・パラディソ。英語題は「ニュー・シネマ・パラダイス」。日本語にすると、「新しい映画館、パラダイス座」。映画が娯楽の中心にあり、それを上映する場所が人々の夢と憧れを代弁していた時代の物語である。舞台は戦後まもないイタリアで、シチリア地方に住む無邪気な少年、トトが主人公だ。

戦場に行った父親は戻らず、彼は母や妹と暮らしている。

楽しみは教会の隣にある映画館に行くこと。

時には牛乳代として渡されたお金を映画に使い、母にきつく叱られる。

それでも映画への好奇心を抑えることができない。

映像を見つめていると、少年は別世界に飛び立つことができる。

裕福ではない環境の彼にとって、パラダイス座はまるで楽園のようだ。

しかし、物語の進行と共に分かる。それが“失われた楽園”であることが……。

カーテンが風にそよぐ家には、髪が白くなったトトが住んでいる。

そして、故郷からの電話が彼を少年時代へと引き戻す。

記憶をたぐり寄せていくと、そこにはパラダイス座があり、映写技師、アルフレードがいる。

人生を変えるアルフレードとの数々の思い出がトトの脳裏によみがえる……。

ジュゼッペ・トルナトーレ監督の80年代のイタリア映画『ニュー・シネマ・パラダイス』(89)は、そんなトトとアルフレードの物語だ。この作品、予算がかけられた大作ではないし、華やかな作品でもない。人間くさくて素朴な作風だ。

しかし、日本での公開から25年が経過した今も、その人気は衰えることを知らず、数年前からシネコンで行われている「午前十時の映画祭」の人気番組のひとつとなっている。

レンタル店でのDVDの稼働率も悪くないようだ(ちなみに近所の店には3本入っているが、たいてい貸出中になっている)。さらに映画館の閉館番組として組み込まれることも多い。

ミニシアター作品の中には当時ヒットしても、時間がすぎると、かつての人気を失ってしまうものもある。しかし、80年代末にシネスイッチ銀座で公開され大ヒットとなったあと、『ニュー・シネマ・パラダイス』は今でも愛され続ける作品となっている。

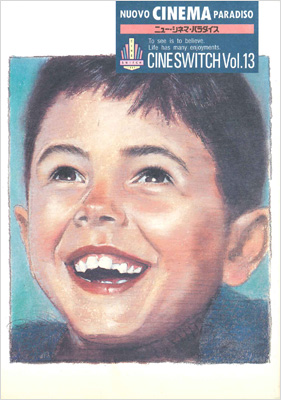

◉作中、少年期、青年期、中年期の3つの時代の主人公が登場するが、「少年トト」の底抜けの笑顔がこの映画を強烈に印象づけた

このささやかなイタリア映画が最初に国際的な注目を集めたのは1989年のカンヌ映画祭に出品された時だ。フランスのジャン・ルノワールやイタリアのフェデリコ・フェリーニなど巨匠たちの名作のワンシーンを全体にちりばめることで、映画への深い愛情も見せて高い評価を受け、映画祭の審査員特別賞にも輝いた(ちなみにこの時、大賞のパルムドールを獲得したのはスティーヴン・ソダーバーグ監督の『セックスと嘘とビデオテープ』〈89〉で、他にスパイク・リー監督の『ドゥ・ザ・ライト・シング』〈89〉も話題を呼んだ)。同じく映画作りへの愛情を『グッドモーニング・バビロン!』(87)の中で表現した監督のタヴィアーニ兄弟は「これは映画館を愛する人々のために、映画館に身を捧げた男の物語である。ブラボー、トルナトーレ!」という賛辞を捧げている。

映画はフジテレビ、ヘラルド・エース、俳優座シネマテンが提供、ヘラルド・エース、日本ヘラルド映画の配給となり、フジテレビやヘラルド・エースが番組作りを行っていたミニシアター、シネスイッチ銀座にかけられることになった。カンヌで賞をとっても、当時の拡大系ロードショーにかけるのはむずかしいという判断が下されたのだろう。

確かに派手な売りはなかった。トルナトーレは33歳の新人監督で、出演者もフランス出身の国際男優、フィリップ・ノワレをのぞくと、特に有名な俳優は出ていない。舞台はイタリアの架空の小さな村でローカリティあふれる作風だ。これほどの人気作品になることを予測できた人が、当時どれほどいただろう。

映画祭から半年後のお正月作品に決まった後、公開に先駆けて試写会も行われたが、マスコミより一般試写での受けが良かったので、口コミによる宣伝を狙って、かなり一般対象の試写会を組んだという。

その中でも特に話題を呼んだのがシネスイッチ銀座での89年11月30日に行われた上映会だ。

映画は戦後のイタリアが舞台だが、トトの少年時代は年代が不明。はっきり年が特定できるのは青年期のトトのエピソードだけだ。

金持ちの美しい娘エレナに恋をしたトトは彼女への愛を示すため、映写の仕事の後、彼女の家の下に立って彼女を待つ。彼の軌跡を見せるカレンダーが出てくるが、その年が1954年になっている(そして、エレナは大みそかの夜、遂にトトの愛を受けいれる)。

このエピソードにひっかけ、シネスイッチ銀座そのものを1954年の映画館に見立てたイベント上映が行われたのだ。11月24日付けの『朝日新聞』の映画の広告欄にイベントの告知が掲載されている。

「〔当時は〕日本でも映画の全盛期でした。当時の映画館をシネスイッチ銀座に再現。入場料金も当時の200円で、この映画が特別上映されます」

このイベントの記事が『読売新聞』に掲載されていたので抜粋すると――。

「一九五〇年代の映画館のあの興奮を取り戻そうと、〔中略〕十二月一日の『映画の日』を前にした催しで、館内には、当時の懐かしい映画ポスターやスターのスチールが展示されるほか、一九五五年のニュース映画も上映する。シネスイッチ銀座は二年前に名称を変えてオープンしているが、映画館としての誕生は一九五〇年代後半にさかのぼる」

当日は映画評論家の淀川長治のトークもあり、50年代の映画館の様子や映画への熱い思いも語られたようだ。

イベントに関して、シネスイッチの亀ケ谷正敏支配人(当時)は「昔は銀座で映画を見るのはぜいたくなレジャー。客が入りきれないことがよくありました。これからも定期的にビデオとは違う感動を映画館で体験してもらうイベントを開きたい」というコメントを記事の中に残している。

1954年は昭和29年にあたり、当時の日本は高度成長期に向かってつき進んでいた(昭和31年には「もはや戦後ではない」という声明も経済企画庁より出された)。

『朝日年鑑』で1954年の外国映画に関する記述を探してみると、ひとつの大きな傾向としてはシネマスコープの広がりがあるようだ。

「昭和28年(1953年)12月26日有楽座はシネマスコープ、20世紀フォックス作品『聖夜』を公開した。3Dと呼ばれる立体映画が、28年度で、あっさり姿を消し、この強力な大スクリーンによるシネマスコープが登場したわけで、これは映画界の大きな革命といえる。この勢いは急速に地方にも伸び、29年10月末で約100館がシネマスコープ劇場に転換した」

また、シネマスコープの動きと並行してビスタビジョンやシネラマなど他社による大画面の公開方式も登場し、「この大スクリーン競争は、29年1年間で目まぐるしいほどの動きを見せた」。また、この年、『ローマの休日』が日本公開されてオードリー・ヘップバーンが大人気となり、日比谷映画劇場では38日のロングラン上映で約32万人を動員したという。「1人の女優の人気が、これほど話題になったことは、空前といってもいい。街にはヘップバーンスタイルの髪形がハンランし、この映画の人気をいやが上でも高めた」。

日本映画はその後の世界の映画史を変える黒澤明監督の大作時代劇『七人の侍』(54) や木下恵介監督、高峰秀子主演の教師と生徒の絆を描いた感動作『二十四の瞳』(54)が人気を得ていた。

54年に大スクリーン競争があったのは、当時の新しい映像メディア、テレビに映画が対抗意識を持ち、より映画らしい表現を模索していたせいだろう(日本では皇太子のご成婚が行われた5年後の59年、テレビの普及率が飛躍的に伸びる)。

一方、『ニュー・シネマ・パラダイス』が公開された89年は、当時のシネスイッチの支配人のコメントで分かるように、ビデオが新しかった時代。映画館で映画を見る良さを見直してほしいと支配人は思っていたのだろう。

◉市が立ち、人々が集まる広場の一角に作品の舞台となる映画館が所在することが、かつての映画の位置づけを物語る

今、振り返ると、89年は日本の節目になった年でもある。1月に天皇が他界し、年号が昭和から平成へと変わった。そんな変化の年に“昭和のテイスト”も感じられるこの作品が公開されたことが今思えば興味深い。

『ニュー・シネマ・パラダイス』は12月16日にシネスイッチ銀座、1館のみで封切られた。

当時の新聞の映画評を紹介すると――。

「トルナトーレは、社会の変容への目配りといい、ユーモアのセンスといい、たいした力量である。もっとも、完成度となると、注文がないわけではない。青年期がかけ足だったり、帰郷のくだりが感傷過多だったり。しかし、そんな難点を補って余りある素晴らしいラストシーンを用意しているあたり、やはりただ者ではない。(中略)人間とは何といとおしいものなのか、生きるとは何てすてきなことか、そう思わずにいられないことはたしかである。この映画は、ラストシーンで『映画の映画』を超えるのである(登)」(『朝日新聞』89年12月9日夕刊)

「映画が人生と密接につながっていることを実感させる、素晴らしい作品が登場した。映画から人生を学び、人生を映画に重ねて生きてきた幸福な時代の人々。心からの笑いと、感動の涙なしには見られない秀作だ。(中略)古き良き『映画の時代』へのノスタルジーと映画への愛。そして、人生賛歌。(中略)映画ファンにはこたえられない贈り物だ。(つ)」(『読売新聞』89年12月26日夕刊)

また、前述のイベントでトークを行った淀川長治の感想は――。

「ハイ淀川です。これは私のために作られたような映画なんですね。イタリアとフランスの合作なんですけれど、精神は完全無欠のイタリア映画ですね。(中略)可愛い男の子が、映写技師のおじさんに憧れて憧れて、自分もあんな人になりたいなあと思うんです。ちょうど、私も子供のころ、そんな感じだったんですよ。(中略)二人の間にお父っつあんと子供みたいな友情がわいてきます。このあたりがいいですね。(そして)この監督がいかに映画好きか。映画への愛情が溢れていますね」(淀川長治『淀川長治 究極の映画ベスト100』河出文庫刊)

映画への愛を綴ったこの作品はアメリカでも高い評価を受け、その年のアカデミー賞の外国語映画賞にも輝いた。日本でも観客たちの圧倒的な支持を受け、ミニシアター興行記録の金字塔ともいえる数字をたたき出すことになる。

シネスイッチでは40週(約10カ月、89年12月15日~90年9月20日)のロングランとなり、3億6000万の興行収入を上げ、26万人の観客動員となった。以後、この記録は破られていないし、おそらく、今後、破られることもないだろう。当時と今ではミニシアターでの興行のあり方が違うからだ。

88年にシャンテシネ(現TOHOシネマズシャンテ)で『ベルリン・天使の詩』(87)が30週の連続上映になった時もそうだったが、当時のミニシアターは1館だけで映画が封切られ、お客が入り続ける限りかけていた。

しかし、90年代からは最初は1館で封切っても、ヒットすれば上映館を増やす上映方法がとられているし、最近はヒットしそうな作品は、最初から複数の映画館で封切られる。そのため、1館あたりの興行成績が低くなり、ロングランにもなりにくい。

『ニュー・シネマ・パラダイス』の頃はミニシアターの勃興期だったし、今のようにシネコンもなかったので、1館だけで上映され、40週という驚異のロングランが行われたのだ。

この作品はシネスイッチで、その後、何度も上映されている。封切りから3年後の91年には<完全版>が上映(11月7日~12月19日)。もともと、トルナトーレはこちらの版を希望していたが、あまりにも長すぎるため、プロデューサーが50分近くカットして、世間で知られるバージョンが出来上がった。完全版ではトトとエレナの愛の顛末が詳細に描かれる。また、05年にはデジタル・リマスター版もこの劇場にかけられた(05年12月23日~06年1月20日)。

『ニュー・シネマ・パラダイス』はシネスイッチ銀座の看板作品となり、興行記録においても伝説といえる数字を残したのだ。

(この項つづく)

◉シネスイッチ銀座は、東京都中央区銀座4-4-5に所在

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。