1987年に日比谷にオープンした東宝系のミニシアター、シャンテシネ(現TOHOシネマズシャンテ)の設立当時の話を聞くため、シャンテの斜め前のビルに入った東宝本社を訪ねた。

シャンテの初期の時代に係長を経て副支配人を担当された高橋昌治専務取締役の話が始まり、東宝という大手会社の歴史の断片が次々に浮かび上がる。

まずは87年10月のシャンテのオープニング作品について訊ねてみた。シャンテは2館(シネ1とシネ2)からなるミニシアターで、シネ1のオープニング作品に選ばれたのは、フランス映画社配給のイタリア映画『グッドモーニング・バビロン!』(87)である。

「シャンテの第1回作品はフランス映画社のBOWシリーズで幕を開けたいと考えていました。どの作品にするか、フランス映画社としてもかなり迷われたと思うんです。『グッドモーニング・バビロン!』は映画作りにまつわる話で、映画好きの人が好む内容でしたので、結局、オープニング作品となりました」

監督はヴィットリオ&パオロ・タヴィアーニでトスカーナ出身の兄弟監督である彼らは『父/パードレ・パドローネ』(77)や『サン★ロレンツォの夜』(82)などがフランス映画社配給で公開され、80年代はイタリア映画界の実力派監督として日本でも大きな注目を集めていた。

当時、彼らの新作だったこの映画は87年カンヌ映画祭のコンクール審査外特別招待作品で、主演はハリウッド映画界で活躍していたヴィンセント・スパノやグレタ・スカッキ。イタリアのローカリティが魅力だったそれまでのタヴィアーニ兄弟の監督作と比べるとぐっと華やかな印象があった。

主人公はふたりの兄弟で、映画作りを夢見てハリウッドに渡り、第一次大戦の大きな渦に巻き込まれていくという物語だ。映画の父といわれる創生期の名監督、D・W・グリフィスへのオマージュ的な内容でもあり、映画に対する愛情があふれた作品だ。

劇場プログラムの裏表紙に、監督による劇場に対するコメントも載せられている。その一部を引用すると──。

「こういうこともあるから私達は映画が好きなのです。つまり、私達が生まれた国とは反対の半球にある国でも、まるで自分の家のように感じられるからです。東京の中心地の新しい映画館のオープン作品として私達の最新作が上映されるのに、自分の家じゃないなんて思えるでしょうか? この新しい映画館のオープンによって皆さんは映画の危機というものを否定なさった。私達二人がますます信じてやまないこの映画に、危機などないと言って下さった」

◉記念すべきオープニング作『グッドモーニング・バビロン!』のパンフレットに寄せた監督のコメント

226席のささやかな劇場のオープニングに関して、監督からの祝辞が寄せられているのはとても贅沢だと思う。高橋専務によればそれが実現したのも、フランス映画社の柴田駿社長と川喜多和子副社長という夫妻の力が大きかったようだ。

「あの頃、フランス映画社は国内の配給や業務的なことは主に柴田社長が担当されていて、海外の方とのおつきあいや作品の買い付けは川喜多さんが担当されることが多かったようです。おふたりとも両方の仕事を兼任されていましたが、大まかに分けると、それぞれ担当に分かれていたようです。『グッドモーニング・バビロン!』の場合は最初から1館スタートということで、監督の方もこの作品をフランス映画社に任せるので、監督もそれに応えてメッセージを送ってくれたということでしょう。当時は世界の映画監督やプロデューサーと、ご夫妻との関係がひじょうに密だったんです。それがシャンテ・オープンの時には大きな力になった気がします」

フランス映画社の作品としては、81年に東宝系の劇場だった有楽町のスバル座にドイツ映画『ブリキの太鼓』(79)をかけて大ヒットを記録したこともある。

「まずはシャンテの設計図を作る前にどんな映画館にするのか東宝の社内で話が出ていて、その中で当時、注目を集めていたミニシアターを作ろうということになったようです。すでにオープンしていたシネマスクエアとうきゅうやシネ・ヴィヴァン・六本木はマスコミ的に話題になっていましたからね。そこで東宝としても普通のロードショーだけではなく、そういったミニシアター興行にも手を染めてみたかったのでしょう。フランス映画社は『旅芸人の記録』(75)をはじめとする作品を岩波ホールで成功させ、『ブリキの太鼓』もスバル座ですでに上映していました。同社の柴田社長と東宝の興行部の関係がひじょうにうまくいっていたので、日比谷に新しい映画館を作る時にはぜひご協力いただきたいという話があって、シャンテシネがスタートしたんだと思います」

85年には新たなフランス映画社作品、ジム・ジャームッシュ監督の『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(84)もスバル座で大ヒットとなった(80年代後半以降のジャームッシュ作品は主にシャンテで上映される)。

スバル座は46年に日本初のロードショー劇場としてスタートした映画館で、50年代の火災の後、67年に再オープンして、東宝系の洋画の劇場となった。70年代は『イージー・ライダー』(69)がロングランとなったこともある。かつては商業映画館でありながらも、アート的な個性を持つ作品を上映する劇場というイメージもあった。

また、日比谷映画街の中の東宝系劇場としてはみゆき座という個性的なロードショー館があり、高橋専務は東宝に入社後、この劇場に勤めたこともあったという。みゆき座は57年に開館した封切り館で、最初の数年間は大映作品を上映していたが、62年からは洋画が上映されるようになったという。

「最初の作品がブリジット・バルドー主演の『私生活』です。それからのラインナップはものすごいです。ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォー、ピエロ・パオロ・パゾリーニなどのアート系作品も上映しています。まさにミニシアターのはしりともいえる劇場でした」

やがて、みゆき座の興行を変える作品が登場する。洗練された映像で、従来のポルノ映画のイメージを覆し、若い女性も見ることができるソフト・ポルノとして社会現象を巻き起こした『エマニエル夫人』(74)が公開されたのだ。

「この映画が大ヒットした70年代半ばから興行の形態も変わっていきました。それまでの洋画は基本的にはまずは日比谷地区の劇場で単館ロードショーされ、それから全国の2番館や3番館へと広がっていきましたが、70年代の『エマニエル夫人』の前後に公開された話題作の『エクソシスト』(73)や『タワーリング・インフェルノ』(74)の場合、単館ではなくて、最初から日本全国の拡大公開が行われました。みゆき座は『エマニエル夫人』があまりにも当たって、お客さんを収容しきれず、あわてて新宿でも上映しました。このあたりから単館的な個性がだんだんなくなって、全国で一斉に封切る普通のロードショー劇場の仲間入りをしてしまいました」

みゆき座はかつては女性路線の文芸映画を上映する映画館というイメージがあったが、劇場の個性も時代と共に変わっていく。そんな中にあってヴィム・ベンダース監督の出世作となった『パリ、テキサス』(84、フランス映画社配給)は85年にここで上映されている。この年のカンヌ映画祭パルムドール(最高賞)の受賞作だ。

「『パリ、テキサス』は僕がみゆき座にいる頃の作品でした。『エマニエル夫人』のヒット以後、単館系の劇場の個性が薄れてきたとはいえ、時々、先祖返りしてこういう映画も上映するわけです。大ヒット作ではなかったのですが、まずまずの数字が出ました。『パリ、テキサス』は僕も好きな映画でした。その頃の営業を通じて、フランス映画社の柴田社長とのおつきあいも出てきました」

その時代の交流が、後のヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』(87)へとつながり、フランス映画社のBOWシリーズの作品群がシャンテシネで興行的に圧倒的な強さを発揮する時代がやってくる。

みゆき座以外にも、東宝にはミニシアターの原点ともいうべき動きがあった。

「他にATGもありました。東宝が100%株主で始めた劇場で、『尼僧ヨアンナ』(61)のように埋もれた洋画を発掘して公開していました。でも、それには限りがあるわけです。それで邦画の製作を始め、ATGと監督のプロダクションの共同出資で1000万映画が作られました。東宝の歴史でいうと、みゆき座の洋画の単館ロードショーがあり、さらにもっと特化したマニアックなものを、ということでATGを始めて、それからATGの洋画が途絶えた頃に邦画を作り出して、いろいろな名作を作った。そんなアート系映画の歴史があり、それをシャンテが引き継いだというわけです」

従来のミニシアターとシャンテシネとの大きな違いはふたつの劇場が入っていたことだ。オープニングの時、シネ1には『グッドモーニング・バビロン!』をかけることになったが、シネ2では『エデンの東』(54)などで知られるハリウッドの巨匠、エリア・カザン監督の47年の日本未公開作品、『紳士協定』(47)が上映されることになった。

「調査をするうちにアカデミー賞をとりながらも日本で公開されていない作品に『紳士協定』があることが分かり、できたらやりたいな、と思いました。作品自体はひじょうに地味で、テーマも人種差別を扱っていて、しかもモノクロ作品です。興行的な価値という意味では心配だけれど、埋もれた名作を紹介するということでは意味がありました。とはいえ、マイナーすぎるものではなく、一般の方も食いつきやすいものを、ということも考え、この作品になりました。アカデミー賞の作品賞、監督賞の受賞作で、しかもグレゴリー・ペックという主演の役者の名前もありましたし。アメリカでは20世紀フォックスが公開していますが、この時は東宝東和にお願いして配給しました」

『紳士協定』はグレゴリー・ペック扮するジャーナリストが主人公で、彼はユダヤ人の排斥問題に関する記事を書くため、自分をユダヤ人であると偽って周囲の反応を見る。ユダヤの差別問題を描くことはかつてのハリウッドではタブーだったが、自身がユダヤ人でもある監督のカザンはこのテーマに挑戦してオスカーを手にした。

第2回東京国際映画祭のゲストとしてカザン監督が来日した時は『読売新聞』(87年10月5日夕刊)にこんな記事が出た。「監督は、当年とって七十八歳。しかし、〔中略〕その身のこなしにはかくしゃくたるものがあり、衰えをまったく感じさせない。〔中略〕映画祭では日比谷の新劇場『シャンテシネ2』で初公開の『紳士協定』も特別上映されてご機嫌だ。〔中略〕『今やユダヤ人もスマートと言われる時代だ』〔と語った〕」

こうして巨匠の幻のオスカー受賞作は40年遅れで日本の土を踏むことになった。「いい写真(作品)が2本揃った、というのが、まずはシャンテのスタートでしたね」と高橋専務は当時を振り返る。

そして87年10月9日、東宝初のミニシアターが遂に誕生した。

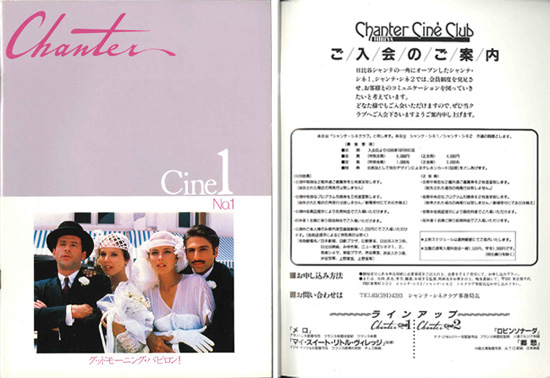

◉通巻号数を記す雑誌風パンフレット、シネマクラブなどは、ミニシアター文化のひとつの定型だった

劇場がオープンした夜、実は友人に誘われ『紳士協定』を見に行った覚えがある。豪華な椅子が売りだった新宿のシネマスクエアとうきゅうやサウンドの良さをアピールしていたシネ・ヴィヴァン・六本木のような派手な特徴はなかったが、劇場内には落ち着いた雰囲気があった。また、シャンテビルの前には映画の広場があり、スターたちの手形や東宝名物の精巧なゴジラ像があることも目をひいた(ゴジラ像は95年12月3日に除幕式が行われている)。高橋専務はシャンテシネの建てられた場所についてはこう回想する。

「シャンテシネがあるところは、日比谷映画劇場の向かいで、そこにあったぼろぼろの4階建てくらいのビルのなかに、旧東宝の本社と芸術座の稽古場があったんです。あと関東支社の倉庫もありました。その隣には今でいうゲームセンターや雀荘など雑居ビル的なものがありました。日比谷映画と有楽座を壊して、実質的にはそれがマリオンの中の日劇と日劇プラザに引っ越したわけです。ただ、かつての場所にも少し記念碑を残しておきたいということで、今の形になりました。劇場の名前はルミエールにひっかけたものも考えましたが、シャンテビルの近くなので、シャンテシネが分かりやすいということで決まりました」

開館後、『グッドモーニング・バビロン!』は15週の興行となり、シャンテの歴代興行リストの第17位(興行収入8100万円)にもランクインしている。興行的な成功だけではなく、作品としても高い評価を受け、映画雑誌『キネマ旬報』の評論家のベストテンでは洋画の1位に選ばれた。ちなみにこの時の順位は2位がオリバー・ストーン監督の『プラトーン』(87)、3位がウディ・アレン監督の『ハンナとその姉妹』(86)、4位がブライアン・デ・パルマ監督の『アンタッチャブル』(87)、5位が『スタンド・バイ・ミー』(86)なので、アメリカの良質の作品群を抑えて、シャンテシネの記念すべき第一回作品が堂々洋画の第1位に輝いたことになる。

こうした記録を見ると順調なスタートを切ったかに思えるが、高橋専務によれば2館併設という試みに関してはかなり不安もあったようだ。

「2つの映画館によるミニシアターが続くかどうか心配もありました。1館だけなら、BOWシリーズを中心に上映して、時々、他のものでつないでいけばやっていける気がしたんです。BOWシリーズの場合は、お客さんが入るにしても、入らなくても、BOWシリーズというものがあって、一定のクオリティのものをやっていくという方向がありましたから。ただ、もう一方の映画館では古い名作を上映したり、新しいものを入れたりで、政治的な番組というんでしょうか、会社の付き合い上、劇場の個性とは関係のない作品もときどき入ってきます。大ヒット作のムーブオーバーなどですね」

柱となったBOWシリーズにしても、すべての作品の興行がすごく順調だったわけではなかった。

「『グッドモーニング・バビロン』の後、アラン・レネ監督の『メロ』(86)を上映して、その後、『スイート・スイート・ビレッジ』(85)を上映予定でしたが、その間に邦画のヒット作『マルサの女』のムーブオーバーをはさむことになってしまったんです。僕らからすると、多少数字は厳しくても、それなりのものをやりたい、という気持ちがあったんですが、思うようにはいかないこともあり、現場的には2ではなく、1.5がミニシアター系という状態でした」

東宝内部では2館を維持し続けるのはむずかしいので、もう一館は普通のロードショー館か、ムーブオーバーなどもできる使い勝手のいい劇場にしようという話も出ていたそうだ。

「ただ、僕のように現場にいる人間はそんな話が出ていることをぜんぜん知りませんでした」

不安材料もかかえながらシャンテシネは産声を上げたわけだが、オープンから半年後の88年4月23日、劇場の運命を変える作品がかけられることになる。ミニシアター界の興行記録をぬりかえる『ベルリン・天使の詩』が封切られたのだ。

(この項つづく)

◉待ち合わせの目印によく使われるゴジラ像。奥がシャンテシネ

80年代より映画に関する評論、インタビュー、翻訳を本や雑誌に寄稿。ミニシアター系のクセのある作品や音楽系映画の原稿が多い。人間の深層心理や時代の個性に興味がある。著書に『ロスト・シネマ~失われた「私」を求めて』(河出書房新社)、『映画/眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック! 映画101選』(音楽之友社)、訳書に『ウディ・オン・アレン』(キネマ旬報社)、『カルトムービー・クラシックス』(リブロポート社)等がある。雑誌は「ミュージック・マガジン」、「週刊女性」、「キネマ旬報」等に寄稿。芸術新聞社の「アメリカ映画100シリーズ」では、主力執筆陣の一人として筆をふるっている。